映画の魅力は細部に宿る。どうせ見るならより多くの発見を引き出し、よりお得に楽しみたい。「仕事と人生に効く 教養としての映画」(PHP研究所)の著者、映画研究者=批評家の伊藤弘了さんが、作品の隅々に目を凝らし、耳を澄ませて、その魅力を「よくばり」に読み解きます。

映像視聴環境の多様化により、鑑賞方法もまた多様化している

2022.5.21

よくばり映画鑑賞術:早送り視聴は映画の再発明かもしれない

「正しい」鑑賞方法とは?

近年、映画を「早送り」で視聴する人が増えているようである。私自身はこれに対して「映画を冒瀆(ぼうとく)する行為だ」と声高に非難する気にはなれない。そのような欲望は映画史の初期から存在していたものであり、さらには、映画の正しい鑑賞方法など軽々には決められないと考えるからである。

映画の早送り視聴が浸透していることについては、2022年4月に刊行された稲田豊史「映画を早送りで観る人たち」(光文社新書)やそれに先立つ連載記事で広く知られるようになった。

NetflixやYouTubeには再生速度を調整する機能がついていて、最大で2倍速に設定することができる。ニコニコ動画では一般会員は1.25倍までしか選択できないが、プレミアム会員向けに2倍速までのオプションが用意されている。映像を早送りで再生できることは、文字通り「プレミアム」な機能というわけである。

各種サービスに実装されているこの機能を使えば、映画を早送りで見ることができる。それに対して反発を覚える映画ファンは少なくないと思う。じっさい「そのような見方で本当に映画を見たことになるのか?」「作り手の意図を無視した見方は失礼ではないか?」といった非難の声が聞かれる。同時に、自分には理解できない現象を前にして「なぜわざわざそんな見方をするのか?」という戸惑いや恐れの気持ちを抱く人も多くいることだろう。

好きな速さで見たいという欲望

だが「映画を早送りで上映する」行為や「映画を自分の好きな速さに調整したい」という欲望自体は、映画史初期から存在している。

映画史的な事実としてサイレント映画の時代には撮影速度や映写速度は必ずしも統一されていなかった。一般に、サイレントの撮影速度は秒間16コマないし18コマだと言われているが、実態はもっとバラバラで、初期の日本では秒間12コマや、極端な場合は秒間7、8コマのケースさえあったようである=注1。

これは映写速度についても同様である。映画館にはバラバラの速度で撮影されたフィルムが送られてくることになるが、映写速度をいちいち対応させていたとは考えにくい。秒間12コマで撮影されたフィルムを秒間18コマで映写すればおのずと映像は1・5倍速になる。8コマで撮影されたものなら2倍速以上だ。

さらに、日本の場合は活動写真弁士の存在を考えなければならない。活動写真弁士とは、サイレント映画に説明をくわえる解説者のことである。略して活動弁士、あるいは活弁と呼ばれることもあった。19年に公開された周防正行監督の「カツベン!」は、文字通り、活動写真弁士をテーマとした映画だ。

速度変えて見せ場作った活動弁士

活動弁士のなかには、説明の見せ場を作るために、あるシーンの映写速度をわざと遅らせるよう劇場に要求する者もあった。人気弁士の存在は興行成績に直結するため、劇場もむげに断ることはできない。サイレント期の日本では映写速度は弁士や劇場(上映技師)の裁量で変更可能なものだったのである。

もちろん、これらの例だけで映画の早送り視聴は本来的なあり方であるとまで言い切ることはできないだろう。じっさい、やがて映画の規格化を求める声が上がりはじめる。1910年代後半から帰山教正や谷崎潤一郎らの主導による「純映画劇運動」が起こり、国産の映画の品質を国際水準へと高めることが叫ばれた。その運動のなかには活動弁士の廃止や映写速度の統一などが含まれている。

純映画劇運動自体は関東大震災の影響で下火となるが、ほどなくしてトーキーが登場すると、おのずと活動弁士は姿を消し、サウンドトラックに合わせて映写速度も毎秒24コマに統一されていった。

だが、映画史の初期に行われていた映写速度の調整は、黎明(れいめい)期にありがちなちょっとした混乱に過ぎず、本来的なものではなかったと言い切れるだろうか。そもそも「正しい映画鑑賞とは何か」を、人はそれほどはっきり断定できるものだろうか。

小さな画面で見ることは失礼ではないのか

映画の歴史は決して素朴な進歩史観だけで捉えきれるものではない。リュミエール兄弟のシネマトグラフ以来、映画は映画館でほかの観客と一緒に見ることを前提に製作されてきたが、家庭用ビデオの登場と普及によってその神話は崩れ去った。現在は劇場上映から動画配信、あるいはソフト(DVD、ブルーレイ)の販売やレンタル開始までの期間がさらに短くなり、映画を個人で視聴することはごく当たり前のことになっている。

もしも作り手の意図に背くような鑑賞スタイルが「冒瀆」や「失礼」にあたるのだとすれば、少なくともテレビ放送の開始以前、家庭用ビデオの登場以前に撮られた映画は劇場以外で見るべきではないということになりかねない。作り手は小さなモニターで見られることなど想定していないからである。

だが、じっさいのところ、現代の人々は映画館以外で映画を鑑賞する機会の方が多いのではないか。むしろ劇場で映画を鑑賞することは、ますます特別な体験になりつつあるように思われる。もちろん、「映画は映画館の大きなスクリーンで見るべきだ」と考える映画ファンは現実に存在する。しかし、映画を早送りで見ることに比べれば、DVDや配信で見ることへの抵抗が少ないのは間違いないだろう。

あるいは、映画の途中で一時停止したり、好きなシーンだけを繰り返し見たりする行為に懐疑的な人もいるだろうが、やはり早送り視聴ほど問題視されてはいない。

つまり、映画の速度をいじることはそれだけ作り手の意図を「毀損(きそん)」する度合いが高いというわけだ。なぜそのように感じるのだろうか。

IMAX、3Dは本来的に不自然だ

ひとつの答え方としては、映画の速度が現実を流れる時間と対応していることが挙げられるかもしれない。劇中の人物が生きている時間の速さは、それを見ている我々と同期しているように感じられる。しかし、本当にそう言えるだろうか。

多くの映画はさまざまなショットを編集することによって物語を紡ぎ出す。2時間の上映時間で人の一生を描くことなど造作もないし、場合によっては数百年単位のスパンで起こった出来事を描き出しもする。あるシーンから次のシーンへ移る際に一瞬で数時間や数日、数百年を経過させることさえできる。

映画とは現実を模倣しているようでいて、その実、どこまでも不自然なものである。映画館の巨大なスクリーンで見るのがベストと言いつつ、その場合は、そこに映し出される人物やモノの大きさは現実を上回ってしまう。逆に巨大な構造物を映せばそれは実物よりはるかに小さくなる。

あるいは、IMAXや3Dといった上映形態は、映画を現実に近づけていると言えるだろうか。むしろ現実を忘れさせるために発達した技術ではなかったか。それでも、作り手がIMAXや3Dでの上映を前提としている場合、たとえ劇場で見てもIMAXのスクリーンでなければ「冒瀆」したことになるのだろうか。

映画を取り巻く種々の不自然さを前にして、それでも早送り視聴だけを否定することはできるだろうか。

時間の制御で非日常感を後押し

私たちは映画にリアルさを求めることもあれば、非日常感を求めることもある。非日常な体験を求めたい場合、早送り視聴はむしろそれを後押ししてくれるのではないだろうか。

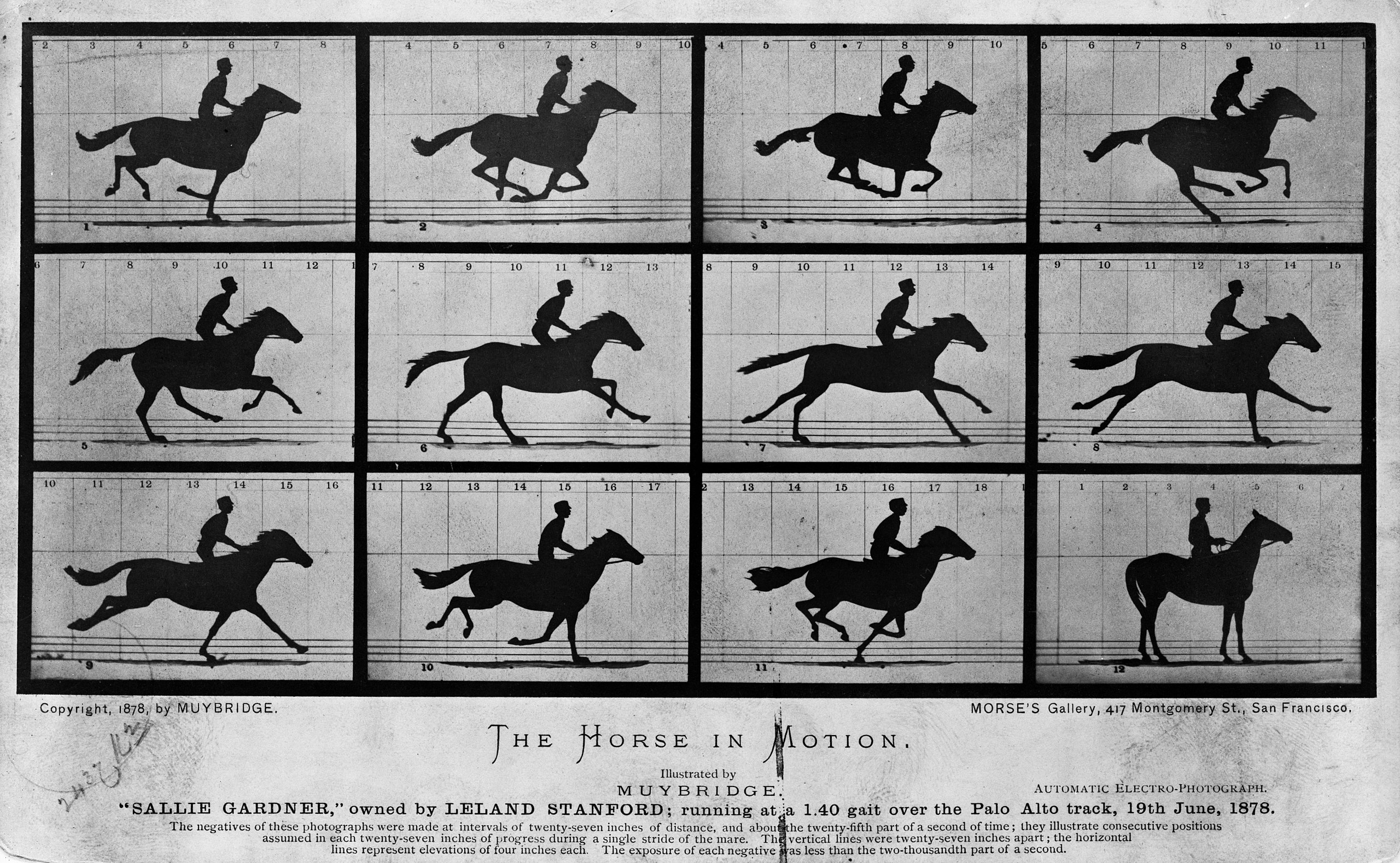

映画の前史に位置づけられる写真の技術にしても、現実を完全な静止状態に閉じ込める技術であった。その技術を利用したエドワード・マイブリッジの高速度撮影によって、走行する馬の脚が4本とも地面を離れる瞬間があるかどうかが確かめられた。現実の速度を分解し、定着させることを目指したのである。

こうして得られた写真をイラストに起こし、連続的に提示することで馬の走行が再構成された。これが映画(アニメーション)の原形のひとつと言われている。つまり、静止した一連の像を錯覚によって動いているように見せる不自然な技術が映画なのである。

時間のリアリティーに関してさらにつけくわえておけば、私たちが主観的に感じる時間の長さはシチュエーションによって変化する。仕事をしている時間と好きなゲームをしている時間とでは、たとえ時計のうえで経過している時間が同じでも、体感時間は違ってくるはずだ。

おもしろい作品とつまらない作品 同じ2時間でも

それこそ、おもしろい映画を見ているときの2時間と、つまらない映画を見て退屈で早く終わってほしいと思いながら過ごす2時間とではまったく異なる時間を体験していることになる。もし、退屈な2時間の映画を倍速にして1時間で見た場合、主観的にはむしろ「正しい」速さになるとは考えられないだろうか。

ここで再びサイレント映画の例に立ち戻ると、トーキーが一般化して以降、サイレント映画も秒間24コマで映写されることが増えた。そうすると秒間16コマで撮影されていた作品ならちょうど1.5倍速で上映されることになる。サイレント映画を見慣れている人なら、あの独特のちょこまかした動きを知っているだろう。あれは倍速の結果なのである。だが、私たちは音のない映像(トーキーに比べて音の分の情報量が少ない映像)を受容する速度として、それ(1.5倍速)を適正なものと感じているのではないか。

情報を処理するために要する時間は人によって異なる。ある人にとっては等倍でなければ理解が追いつかない映像でも、別のある人には倍速でちょうどいいということは普通に考えられる(もちろん、読書と違って速度を調整できない受動性にこそ映画の本質を見る立場はありうる)。

人は危険な状況に陥ると目の前の光景がスローモーションに見えると言われているし、過去のトラウマ的な体験が脳内で高速再生されることもある(フラッシュバック)。いずれもきわめて主観的な現象だ。映画では表現上の効果を狙ってそうした手法が使われるが、鑑賞者の操作によってそうでなかったシーンをそうであるかのようにアレンジすることができるかもしれない。それはそれで映画の可能性をくみ尽くそうとしているとは考えられないだろうか。

もちろん、そのような操作は作り手の意図とは無関係なものである。当然ながら眉をひそめる人はいるだろう。しかし、そもそも作り手の意図を正確に読み取ることだけが映画の楽しみ方ではない。観客には映画を自由に受け止める権利がある。個人的な思い出と結びつけることもあるし、ときには作り手を驚かせるような斬新な解釈を打ち出すことさえある。

そうだとすれば、早送り視聴によってこそ見えてくる境地を想定することはやはり可能なのではないか。

観客が好みの速度を選ぶ未来も

最後にもっと混乱するような話をしておこうと思う。

フランスの映画批評家アンドレ・バザンの有名な論考に「完全映画の神話」と題されたものがある=注2(バザンはしばしばヌーベル・バーグの「精神的父親」として紹介される)。その内容をざっくり説明すると、映画はそれに先立って人々の頭のなかに存在していた「観念」に対して技術が形を与えたものであり、その限りにおいて常に技術的な制約を受けざるをえないというものである。その意味で、バザンにとって音が出ない初期映画は「完全映画」からはほど遠いということになる(これはこれで問題含みな立場ではある)。

バザンが考えていた「音、色彩、立体感を備えた外部世界の完全な錯覚の再現」「自然の総合的な模倣」という観念に照らして、早送り視聴が「完全映画」の要件に含まれるとは思えない。だが、バザンが「映画に加えられるあらゆる技術的改善は、逆説的にも映画をその起源へと近づけることしかできない」と述べるとき、そこから製作や上映の場における「早送り」の技術的改善をことさらに排除するのもまた難しいように思う。

バザンは「映画はまだ、発明されていないのだ!」と高らかに宣言する。映画は再生時の早送り機能を得たことで、より「完全」な姿へと再発明されようとしているのだろうか。私自身はその可能性を否定するだけの材料を持ち合わせていない。

もしかしたら、未来の映画館では、洋画の吹き替えと字幕を選択できるのと同じように(これもまたどちらがよりオリジナルに近い映画の姿なのか、しばしば議論されるポイントだが)、同じ映画について等倍と倍速の異なるバージョンがスクリーンにかけられ、観客はそれぞれ好みの速度を選ぶことになるのかもしれない。

注1=入江良郎「無声映画の映写速度:日本の場合(上)(下)」「NFCニューズレター」28号(1999年11~12月号)、29号(2000年1~2月号)。

注2=アンドレ・バザン「映画とは何か(上)」(野崎歓、大原宣久、谷本道昭訳、岩波文庫、2015年)所収。