公開映画情報を中心に、映画評、トピックスやキャンペーン、試写会情報などを紹介します。

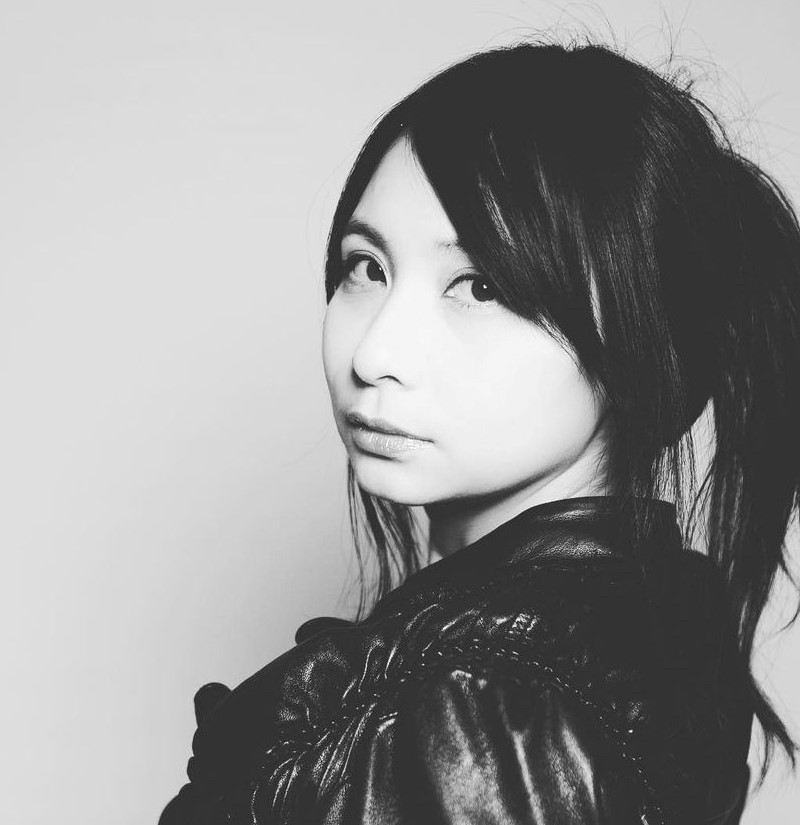

「コール・ミー・ダンサー」のマニーシュ・チャウハン下元優子撮影

2024.12.14

独学、大けが、コロナ禍……苦難の連続も「踊ればハッピー」 インド人ダンサーが米国で成功するまで 「コール・ミー・ダンサー」

「コール・ミー・ダンサー」は、ニューヨークのダンスカンパニーで活躍するインド人ダンサー、マニーシュ・チャウハンのドキュメンタリーだ。ダンスとは縁遠い環境に育ちながらボリウッドに憧れ独学し、アメリカ人ダンス教師に認められて渡米するもののいくつもの障壁にぶつかり……と、劇的な半生を送ってきた。ニューヨークから来日したダンサー、マニーシュが苦難と成長の軌跡と未来像を語った。

テレビ出演でチャンスつかむ

インドの踊りといえば「RRR」や「ムトゥ 踊るマハラジャ」などのボリウッドダンスが頭に浮かぶが、本作の主人公マニーシュ・チャウハンはクラシックバレエ、コンテンポラリーダンスで才能を開花させた。

マニーシュはボリウッド映画のアクロバティックな動きに魅了され、自己流のトレーニングを始める。この時、18歳。インドではダンスは富裕層の趣味で、タクシー運転手の息子のマニーシュはダンスが仕事になると思っていなかったが、テレビ出演をきっかけにアメリカ人のダンス教師イェフダに出会う。イェフダは努力を重ねるマニーシュの才能にほれ込むが、受け入れ先のカンパニーが決まらないまま、25歳で大けが。コロナ禍のロックダウンでカンパニーが活動を自粛する中、マニーシュは最後のチャンスと信じニューヨークのダンススクールの扉をたたく。

「コール・ミー・ダンサー」©2023 Shampaine Pictures, LLC. All rights reserved.

トイレで泣いたスクール時代

大きな壁に何度ぶつかっても諦めなかった理由を、こう語る。「踊ることは自分をハッピーにしてくれるんだ。インドからアメリカに渡ってダンススクールに入った時、周りはみんな15歳くらい。僕はとっくに20歳を超えていた。15歳でも僕よりダンス歴が長い子ばかりで気持ちが少し落ち込んだし、『(年上過ぎて)一緒に踊りたくない』と言われてトイレですねてしまったこともあった」。そんな苦労を笑顔で話す。「すべてはタイミングや理由があって起きたこと。大けがも同じだ」

「もっと早くにダンスに出会っていたら燃え尽きていたかもしれないし、単なる趣味で終わったかもしれない。遅くに始めたことで、ハングリーな心構えでつかめるだけつかみとろうという気持ちになれたし、プロになることを見据えて精いっぱい努力することができた」と自身の運命をひたすら前向きにとらえる。自身の映画を見て改めて「あらかじめ自分で書いたみたいな脚本で、ドラマチック。人生とはこうして進んでいくのか」とも感じたという。

インドではダンス、特にクラシックバレエは一部のお金持ちしかのぞけない世界。打ち込むインド人は多くなかった。そこを打ち破るエネルギー、モチベーションの背景には「反骨心のようなものもあったかもしれない」と話した。ただ「本当にプロになれるのか不安だったし、アメリカに渡ろうとした時もビザが2回通らなかった。自分の運命ではないのではと考えたこともあった」。

クラシックもコンテンポラリーも

本作の前に、マニーシュをモデルにしたNetflix映画「バレエ:未来への扉」が製作され、本人役として出演している。今回のドキュメンタリーの撮影はそれ以前に始まっている。イェフダの教え子でもあったレスリー・シャンパインが監督した。「撮影は約5年、ずっと続いた。レスリーほど僕のことを知っている人はいない。家族との付き合いも長く、半生を写しとってくれた」と感謝の言葉を忘れない。

マニーシュはまもなく31歳。ニューヨークのぺリダンス・コンテンポラリー・ダンス・カンパニーに所属し、この12月も昨年に続いてクラシックバレエ「くるみ割り人形」公演で王子役として舞台に立つ予定だ。クラシックもコンテンポラリーも踊れるダンサー。「何かに固定するのではなく、何でも踊れるダンサーであり続けたい」

物腰は柔らかく、質問にも相手の目を見て答える。ちゃめっ気もある。激しい競争、いくつもの試練を乗り越えてきたはずなのに、ギラギラとした感じは全く見えない。こうしたキャラクターが、師匠イェフダや本作のレスリー監督、多くのダンス仲間たちを引き付けたのだろう。

最高レベル求め旅路を行くだけ

この先どんなダンサーを目指すのか、終着点のイメージを聞いてみた。答えはシンプル。「終着地点はないと考えている。ほかのジャンルのアーティストと同じように、ダンサーになったら、いつまでもダンサー。もちろん、いずれは現役を引退して振付師とかになったりするかもしれないけど」と晴れやかな表情で語る。

「目指す場所としてアメリカのダンスカンパニーは確かにあった。それがかなってからは、次の日、また次の日と旅を続けている。一つの山に登っても、次に登るべき山がその後ろにある。終点はなく、ただ旅路だけがあるのだと思っている。旅路を経ることで人として、僕の場合はダンサーとしてより良くなれる」。疲れてしまうこともあるのでは、と少しいじわるに尋ねてみたら「疲れは感じない」と、さも当然といった答えが返ってきた。

現役ダンサーとして自身に課しているのは「何があっても最大限の力を尽くすこと。クラシックもコンテンポラリーも、常に最高レベルのものを表現したい」と歯切れがいい。「未来はどうなるか分からないと、身をもって経験してきた。ダンサーとしての今に100%向き合うことを何よりも大切にしていきたい」