公開映画情報を中心に、映画評、トピックスやキャンペーン、試写会情報などを紹介します。

swfi代表SAORIさん=手塚耕一郎撮影

2023.4.23

「定額働かせ放題」よ、さようなら 子育てしながら働ける業界に:swfi代表 SAORIさんインタビュー

出産したら「おめでとう、バイバイ」。映画界はこれが常識。でも、それでいいの? 映画撮影現場で小道具担当としてキャリアを積んできたSAORIさんがそう思ったのは、自身が出産を経て業界復帰してからだ。「おかしい」と声を上げ、「映画業界で働く女性を守る会(swfi)」を設立した。目指すは「業界の常識を〝変える〟ではなく、新しく〝作る〟」。「すべてのジェンダーが働きやすい業界」にするために何が必要か。話を聞いた。

10代から小道具として撮影現場に

まずはSAORIさんの、業界歴をたどってみよう。高校時代、恩師に映画監督を紹介され撮影現場のボランティアとして働き、高校を中退して映画界に飛び込んだ。雑用から仕事を覚え、やがて小道具として一本立ち。多くの現場に関わった。仕事は順調で、着々とキャリアを積む。

「楽しかったです。仕事は途切れずありました。撮影所ですれ違った知り合いが立ち話していた相手から紹介されたり、誰でもいいから人を探してるという電話があったり。どこも人手不足で、来た仕事は断らないという風潮もあったし」

ただ、忙しかった。装飾部の一員である小道具は、ほとんどの現場で1人だけ。「大作なら2人いる現場もありましたが、これも1人は持ち道具、1人は小道具といったように、普通1人のところを分けることが多いんです」

忙しさヤバい、でも楽しい

部署によっては、撮休日はカメラが回らないからほぼ休めるし、機材調整などの仕事はあっても全日働くわけではない。「でも小道具や演出部は、準備に充てるから休みがない。抱える仕事は多いし、映画の内容によってもやることが全然違う」。撮影中1カ月以上休みなしも当たり前。それでも「ヤバイよね、と言いつつ楽しさが勝っていた」と振り返る。

やりがいはあった。仕事を始めて4年目に参加した「ALWAYS 続・三丁目の夕日」の撮影では、小道具を任された。「1作目がヒットしたこともあり、小道具も力が入っていました。予算もありました」。舞台となった1959年の東京を、画面の細部まで忠実に再現した。

たとえば、登場人物が銭湯で風呂上がりに牛乳を飲む場面。59年の東京タワーが間近に見える地域で、どの会社の牛乳が流通していたかを調べ、牛乳瓶の再現を試みた。

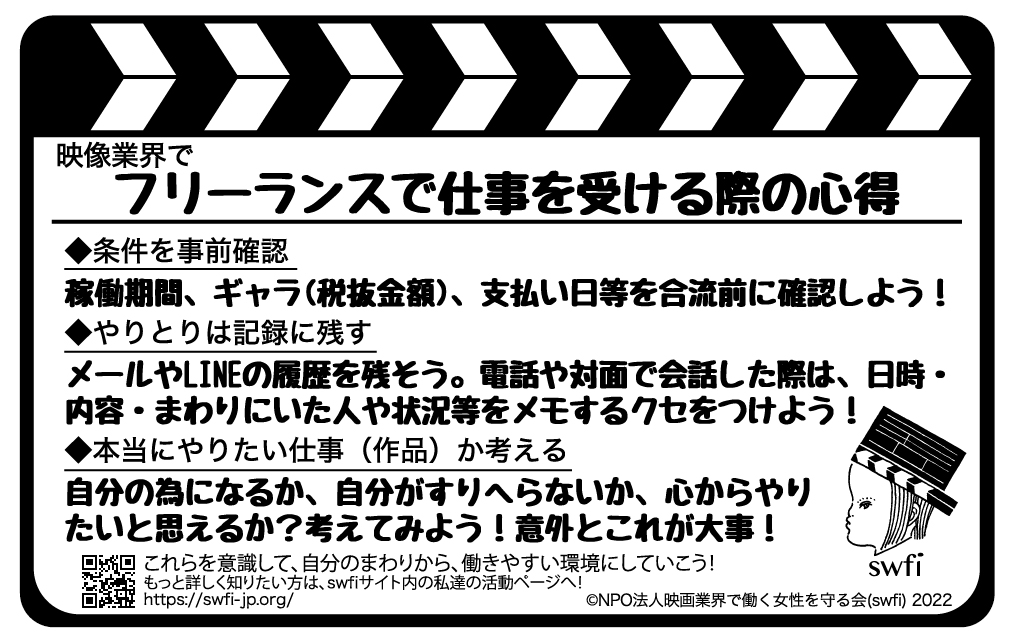

swfiが配布する「心得カード」の表面

「ALWAYS 続・三丁目の夕日」半世紀前の牛乳瓶を再現

牛乳会社から当時の瓶の写真や広告画像を入手したが、現物は残っていないという。古美術店でそれらしい瓶を見つけて購入し、探し当てた牛乳瓶のコレクターに「これだと思いますけど」と確認したら、「違います」と却下されてしまう。「図案は合ってるけど、瓶の形が違う」と言う。

「デザインが切り替わった時期が異なっていたというんです。59年だと、その組み合わせじゃないと。途方に暮れたら、『6本だったら貸せます』と言ってくれて。ありがたくお借りしました」

次にキャップのコレクターを探して図案を再現し、フィルムの止め方や色、牛乳の中身も調べた。すっかり詳しくなって、キャップを見ればどの時期か言い当てられるようにまでなった。「謎の知識が増えました(笑い)」。それほどこだわっても、「役者さんが瓶を手で持ちますし、映るかどうか、撮影当日にならないと分かりません」。

それでもコレクターに「ここまでするんですね」と感心されて、達成感は味わえた。「大変なだけ、やりがいはありました。でも、初めての大作参加だったので不慣れなことも多く、毎日のように泣いてましたね。泣いて成長した、とつらさを肯定しないとやっていけませんでした」

出産、離職は「当たり前だったから」

2013年、出産を機に1度は業界を離れようと思ったのは「それが当たり前と思っていた」から。子どもがいて働けるわけがないと。「9時5時しか働けないのでは地方ロケにも呼べないし、人を増やす予算はない。私が雇う立場でも、子供がいなくてギャラも安い人を選んだと思う」。それまでも、出産した知人を「おめでとう、バイバイ」と見送ってきたし、仕事をするにしても「もっと楽なバイトを」と考えていたという。

しかししばらくして、「やりたいことは映像の仕事だ」と思い直す。現場に復帰はしたものの、働き方の異常さを実感することになる。

「自分ががんばればと思って、子供を親に任せたり保育園に長時間預けたりと、業界のスタイルに合わせて、子供がいてもここまでやれる、と必死になったこともありました。それでも、子供がいたら無理でしょと悪意のない気遣いをされたり、受けられる仕事に制限ができたりして、本来のスキルを発揮できない状況でした」

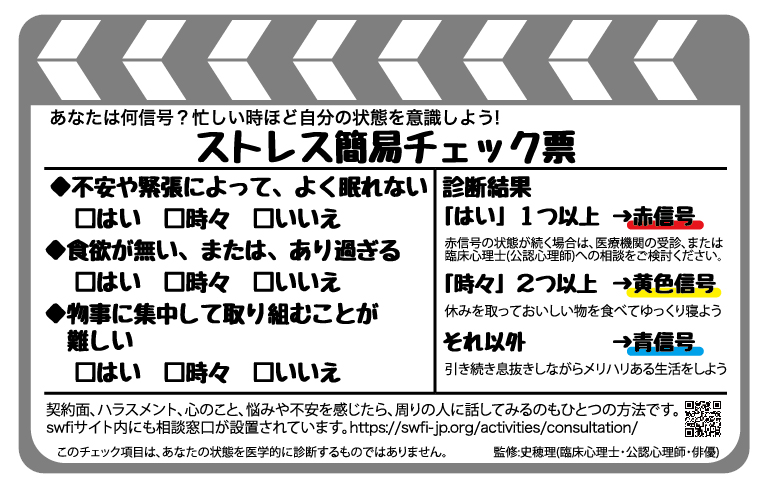

swfiが配布する「心得カード」の裏面

人生を描くなら多様な人がいた方がいい

「現役時代はプライベートな時間も犠牲にして、身を粉にして働いた。どうせ来ないからと友だちの集まりにも呼ばれなくなったくらい。それなのに、あっさりと需要がなくなる。仕事ができないのではないか、必要とされていないという感覚もつらかった」

そこで気付いた。この業界はおかしい。「1カ月のギャラで24時間週7日働けるっていう前提の、〝定額働かせ放題〟。休みがあったらラッキーぐらい。世の中は働き方改革とか男女平等とか言ってるのに、全然追いついてない。映画で人生や家族を描くなら、子育て経験者も含め多様な人がいた方が、深みが出るのではないでしょうか」

話をすれば、同じ考えを持っている人もいた。「swfi副代表も妊娠を機に現場から離れましたが『やめずにすむなら、やめたくなかった』と言っています」。しかし大半は、業界の非常識な常識を疑うことなく受け入れている。パワハラやセクハラも、やり過ごすのが当たり前。

声を上げなければ届かない

「この業界は望んで入ってきた人ばかり。外の世界を知らないから、異常さに気づけない。私も、ママ友と話すうちに普通の企業のことを知って、世間と映画業界のズレを感じました」

誰かが声を上げなければ届かないと、swfiを立ち上げたのが18年。現在は正会員、メール会員を合わせて100人を超えた。サイトに相談窓口を設け、月1度のオンライン談話室では会委員以外からも参加者を募って話をする。連合に呼ばれてフリーランスの働き方について意見を述べたり、業界をやめた人たちへのアンケートをまとめて発表し、関係省庁に申し入れたりもした。機会を捉えて発信を試みる。

気付くことも多い。「クリエーティブの分野で働く人は、労働言語で自分の働き方を捉えることがない」。たとえば契約。「『来月空いてます』『じゃ3カ月お願い』という口約束も契約だけど、その認識がない。契約書がなくてもギャラはもらえてると面倒くさがったり、問題ないと思ったりしている人たちに、どう文化を浸透させるか。そこにもアクションが必要だと思う」

一般企業なら働いているうちに身につく社会常識も、フリーだとそれを獲得する土壌がない。「中学校や高校での労働教育も必要ではないか」

自分の「当たり前」も問い直す

自身の認識も問われる。午前9時からのアルバイト契約の20代が、職場の上司から「仕事ができないんだから、ちょっと早めに来て掃除しなさい」と言われたことに、「どうして9時じゃだめなんでしょう。だったら8時半からの契約にすれば問題ないのに」と疑問を呈したという。「私だったら何も言わず、言われた通り早く行っていたと思うし、この活動をしていなければ、後輩に同じことを言っていたかもしれない」。働き方改革には、働く側の意識改革も必要だ。

経済産業省の働きかけで、映画業界も重い腰を上げ「日本映画制作適正化機構」が設立され、「映適マーク」の認定も始まった。就業は1日13時間以内、2週間に1日の完全休養日など具体的なガイドラインが設定されている。

後輩たちのために、声を上げ続ける

「期待する気持ちはあるけれど、制度を作ったのは、今までのやり方でやれてきた人たち。若い人の意見を反映してほしい」。部署ごとに働き方は異なり、しゃくし定規に規定を適用するのがいいとは限らない。映適も、現場で働く人たちのどれほどが知っているのか。真の労働環境改善につながるか、注視する。

「撮影現場は忙しすぎて、自分たちの労働環境について考える余裕もない。自分が業界に入って20年、ほとんど変わっていないのだから、自然に変わることは期待できない。面倒なことを言えば、干されるかもしれないけれど、少しでも後輩たちのためになれば。新たな働き方を作りたい」。声を上げ続けるつもりだ。

「映画業界で働く女性を守る会」(swfi)のホームページはこちらから。