公開映画情報を中心に、映画評、トピックスやキャンペーン、試写会情報などを紹介します。

映画「宮本から君へ」訴訟の上告審で逆転勝訴が確定し、最高裁判所前で「歴史的判決」などと書かれた紙を掲げる原告側弁護士ら=東京都千代田区で2023年11月17日、渡部直樹撮影

2023.11.23

「宮本から君へ」助成金裁判で最高裁が逆転判決 あいまいな「公益」よりも「芸術性」画期的判断の背景は

出演していたピエール瀧が薬物犯罪で有罪となったことを理由に、映画「宮本から君へ」への製作助成金交付を「日本芸術文化振興会」(芸文振)が取り消したことの違法性が問われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は17日、「助成金交付は適法」と判断した。裁判官4人全員一致の意見で、原告の製作会社「スターサンズ」の勝訴が確定した。判決は表現の自由を定めた憲法21条にも言及、原告弁護団が「想定以上にリベラル」と驚くほど踏み込んだ。「公益性」と芸術支援のありようを示した「画期的判決」の意味するものは何か。

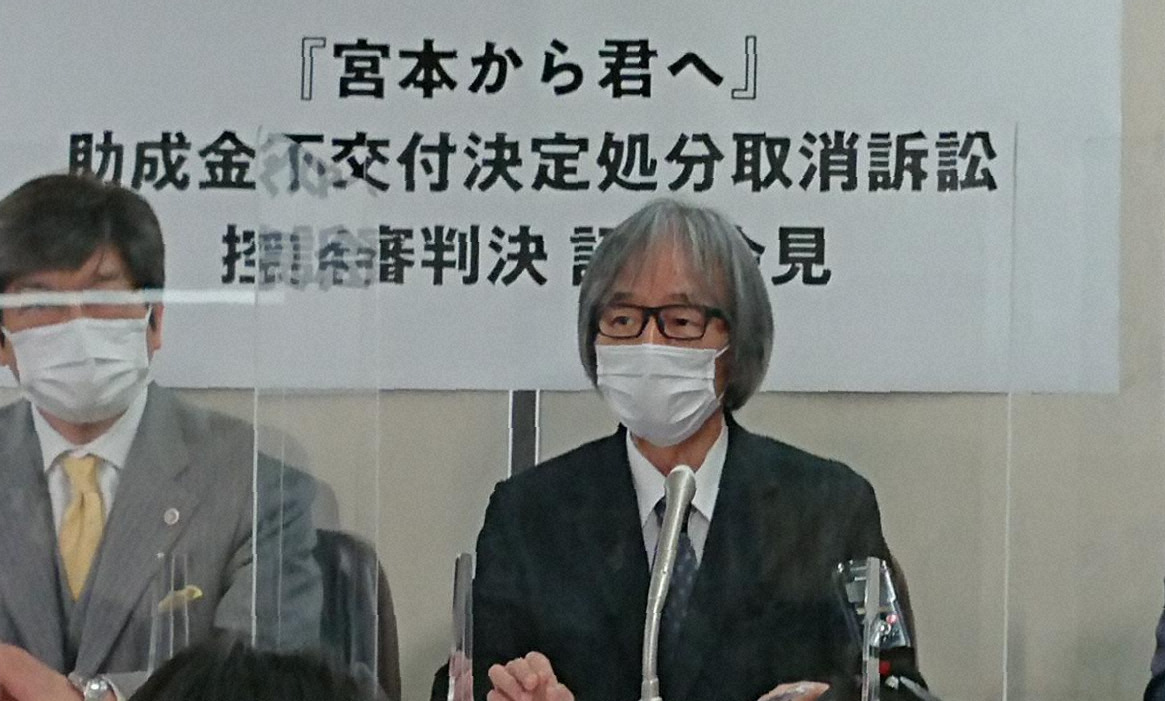

映画「宮本から君へ」訴訟の上告審判決後、記者会見する原告側の弁護士ら。手前の写真は「スターサンズ」の設立者で映画プロデューサーの河村光庸さん=東京都千代田区で2023年11月17日、渡部直樹撮影

出演者の薬物事件有罪判決で1000万円助成取り消し

まずは、事件の経緯をおさらいしておこう。芸文振は毎年、監督官庁である文化庁からの補助金を映画製作への助成金として、製作団体の応募企画から選んで分配している。審査は映画製作者やジャーナリストらからなる専門委員会が担い、その結果を受けて最終的に芸文振理事長が判断する。「宮本から君へ」は2019年3月に1000万円の助成決定が公表されていた。

しかし出演者の1人、ピエール瀧が麻薬取締法違反容疑で逮捕され、同7月に有罪が確定。芸文振はそれを受け同月、「公益性の観点から適当でない」として助成金の不交付を決めた。スターサンズはこれを不服として同12月、不交付決定取り消しを求めて東京地裁に提訴した。

「宮本から君へ」訴訟の東京地裁判決後、記者会見で思いを語るスターサンズの河村光庸社長(上列中央)と弁護団=東京・霞が関の司法記者クラブで2021年6月21日、竹内紀臣撮影

芸文振は裁量権逸脱、交付取り消しは違法

裁判は劇的展開をたどった。21年6月の東京地裁はスターサンズ側の勝訴、芸文振側が控訴。22年3月の東京高裁は芸文振側が逆転勝訴し、原告が上告した。1、2審とも助成金の交付には「公益性」が考慮されるべきことは認めた。争点となったのは、出演者が薬物犯罪で有罪となった映画に、税金による助成金が交付されることで、「国は薬物犯罪に寛容である」という誤ったメッセージが広がるか▽「公益性」の判断が理事長の裁量にどこまで委ねられるか――だった。最高裁の判決は「交付取り消しは裁量権の逸脱で違法」。芸術性を尊重し、公権力の過度の関与を戒めた。

最高裁は高裁判決を真っ向から否定している。1、2審では「誤ったメッセージ」が広まる根拠として、瀧が映画の主要な登場人物であるかの判断が分かれたが、最高裁は瀧が助成によって直接的な利益を得るわけではなく「出演者の知名度や演ずる役の重要性にかかわらず、(誤ったメッセージが広がるとは)にわかに想定し難い」と踏み込んだ。

そして、公益の概念はそもそも抽象的で、助成対象の選別基準が不明確にならざるをえず、芸術的な観点から助成が相当である活動への「不交付が広く行われれば、表現行為の内容に萎縮的な影響が及ぶ可能性があり、表現の自由を保障した憲法21条の趣旨に照らして看過しがたい」との懸念を示した。その上で、公益の侵害を不交付の事情として重視できるのは、その公益が「重要」で「侵害の具体的な危険がある場合」に限られると厳しく制限した。

さらに、芸術的な観点から不合理であるとはいえない以上、交付を認めない理由はないと判断。高裁判決を「重視すべきでない事情を重視した結果、社会通念に照らして著しく妥当性を欠いたものである」とまで批判している。

「画期的、歴史的判決」

「想定以上に踏み込んだ、画期的、歴史的判決」。原告弁護団は判決後の記者会見で、最高裁の判断を高く評価した。原告弁護団は今回の訴訟の実質的な争点を「文化芸術に関する表現の自由(憲法21条)」「文化的な生活を営む権利(憲法25条)」とし、「国としての姿勢を問う」裁判だと位置づけていた。最高裁が公益的観点を過度に重視した高裁判決を覆したことで、「表現の自由を保障し、多様な表現に心配することなく取り組むことにつながる。社会的影響は大きい」と指摘する。

芸文振は「宮本から君へ」の助成金交付取り消しを決めた後、募集要項を改訂し、キャストやスタッフが「犯罪などの重大な違法行為を行った場合」に「公益性の観点」から助成を取り消すことがあると付け加えた。しかし映画製作には時に数百人が関わるし、「重大な違法行為」も何を指すのか不明確だ。原告弁護団は、最高裁判決の言う「公益が害される具体的な危険」を、「にわかには想定しづらい。よほどのことがない限り、発生しないだろう」と受け止めている。募集要項は、「公益」の恣意(しい)的運用を厳しく戒めた最高裁判決と相反することになりかねない。

「宮本から君へ」訴訟の控訴審判決後に記者会見する「スターサンズ」河村光庸社長(右、当時)=2022年3月3日、勝田友巳撮影

故河村プロデューサーの願い「議論深めて」

そもそも、芸文振が求めるべき「公益」は、芸術文化の発展により、多様性のある豊かな社会を築くことにあるはずだ。芸術表現は時に社会を批判し、人によっては不快感を覚えることもあるだろう。しかし、批判を恐れ、そんたくを優先させれば、表現活動は容易に萎縮し、多数派の意に沿った作品ばかりになりかねない。芸文振の役割は社会や政治の空気をそんたくすることではなく、芸術性があると判断された活動を、根拠のない圧力や批判から守ることだ。

この裁判を起こしたスターサンズ社長(当時)で「宮本から君へ」の河村光庸プロデューサーは、上告後の昨年6月に急逝、「歴史的勝利」を見ることはできなかった。河村は異業種から映画界に参入し、「新聞記者」「パンケーキを毒見する」など、政権や権力を批判する映画を果敢に作り続け、この裁判も当初から「憲法問題」と訴えていた。行政側の裁量権が広く認められる傾向にある中で不利な闘いと見られていたにもかかわらず、最高裁判決は原告弁護団が「司法もやればできるじゃないか。精緻な内容に感動した」というほどのリベラルな内容だった。四宮隆史・原告弁護団長は「死せる河村さんが、最高裁を動かした」と述べ、「河村さんは、裁判の勝敗もさることながら、公益性についての議論が深まることを望んでいた」と強調した。

最高裁判決で芸術性優位が認められたとはいえ、芸文振が文化庁の管轄下にあることは変わらない。行政組織の一端にあれば〝そんたく文化〟を脱することは容易ではないだろう。あるべき文化芸術支援のあり方をめぐって、真摯(しんし)な再検討が求められているのではないか。