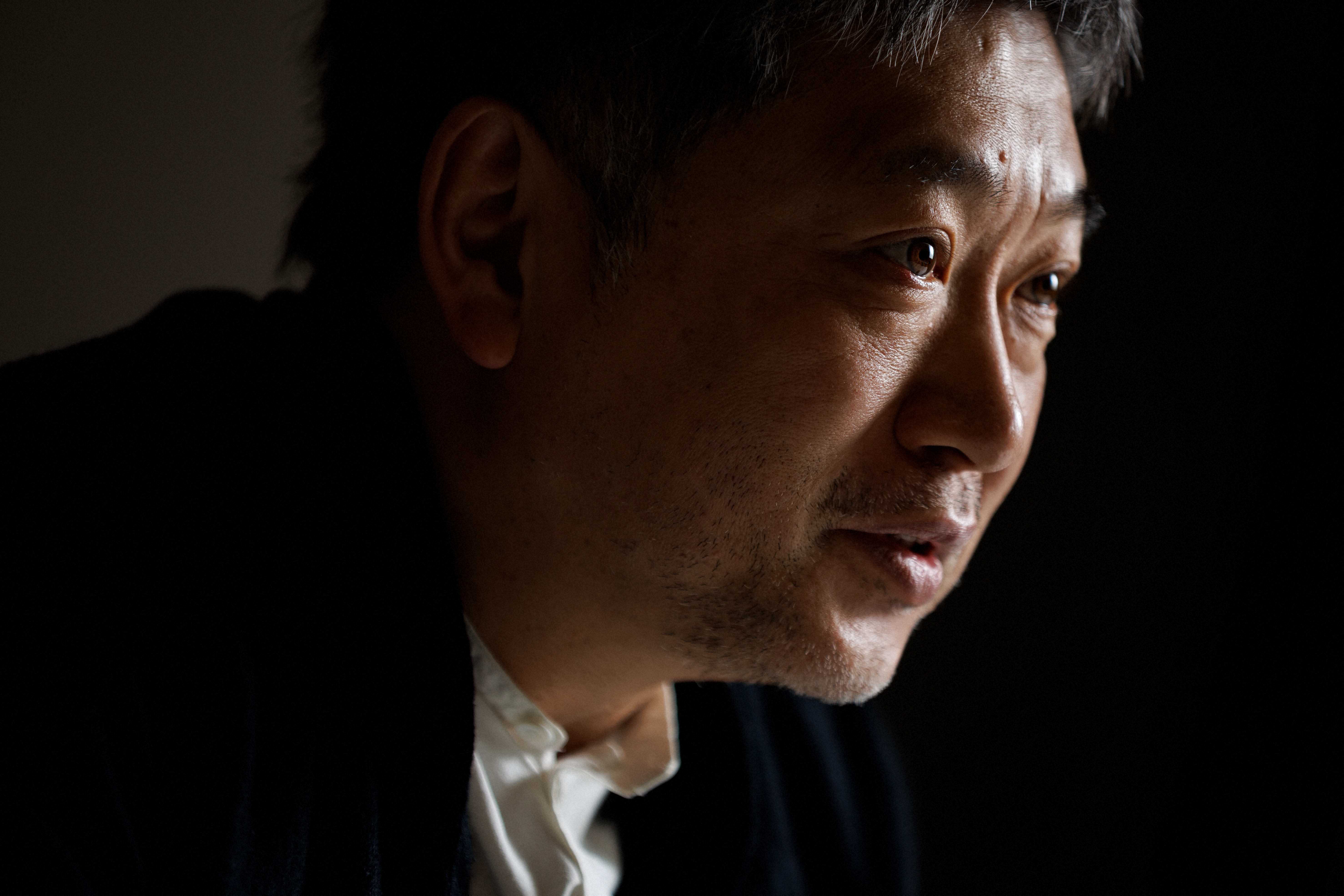

是枝裕和監督は映画界のハラスメントが問題になるはるか以前から、「怒鳴らない撮影現場」を意識していたという。日本映画界の製作環境改善を訴え続け、先ごろ映画監督有志で作る「日本版CNC設立を求める会」の共同代表にも就いた。インタビューの後編では、日韓の映画製作について語ってもらおう。

ノーストレスの韓国撮影現場

海外での映画製作は、フランスで撮影した「真実」(2019年)に続いて2作目。フランスも韓国も、映画製作現場は日本と比べ人もお金もスケジュールも豊かだ。言葉の壁も映画という共通言語で乗り越えた。だが、思わぬところに戸惑いも。

「韓国でやりにくかったことは、ないです。準備期間をしっかり取ったし、トータルでいい映画作りができたと思います。働く環境としてはフランスも韓国も進んでるんで、日本と比べると、ノーストレス。ただ、日本で映画を撮ることに慣れている身にとっては、休みが多すぎ(笑い)。2日撮らないと、3日目の朝、前に撮ったものを呼び戻すのに時間がかかるんだよね。休みの間に編集したり準備したりして臨むけど。そこは自分を変えてかなきゃいけないと思った」

ゆとりのあるスケジュールは、ゆとりのある撮影につながる。日本版CNCで目指すのも、人間らしい撮影環境だ。「スタッフの中に、休みにサーフィンする人がいたり、ソウルにもどって家族と会う人がいたりと、リフレッシュするのはとてもすばらしい。ちゃんと子育てとかしながら映画を作りたいという人も、この仕事から離れずにすむから。日本でもそう変わるべきだと思ってます」

撮影日数は同じでも

働き方改革の声はようやく映画界にも及び、低賃金、長時間労働の弊害を指摘する声が高まっている。「やる気搾取」「情熱吸い上げ」と批判される働き方の改革は急務だが、なかなか進まない。ネックの一つは改革による製作費の高騰だ。

「撮影にちゃんと時間をかけて休みを取れば、製作費が現在の1.5倍になるというのも当然だろうね。『ベイビー・ブローカー』は、1日の撮影を8時間なり12時間で収めて撮影日数は45日。『万引き家族』と変わらないんだよね。でも『万引き家族』は、1日に12時間とか14時間撮影して、週1日休んだかどうか、韓国では完全週休2日」。効率的な撮影ができるということは、それだけ人と予算が配されているということだ。

「同じようにやれば日本でも予算がかかると思う」。果たして日本の製作者が、その負担を認めるか。旗振りにふさわしいのは日本映画界の大手4社が作る日本映画製作者連盟(映連)のはずだが、動きは鈍い。「予算は増やしません、でも現場はルールを守ってくださいとなった時に、しわ寄せは誰に行くか。分かりきってるよね」

映画大国 維持するための手当も必要

一方で、日本は1年に600本もの自国映画が公開される映画大国だ。製作費が10億円をはるかに超す大作から、数百万円のインディペンデントの小品まで幅広い。それを支えてきたのは、映画撮影現場の〝無償の愛〟でもあった。

「韓国は200本。厳選された200本が、プロの作品として公開されている。その中にはインディペンデントの映画もあるけど、韓国ではインディペンデントでも、製作費に1億円弱かかってる。中規模で2億~3億円、大作だと10億円。日本で製作費に1億円かけられる映画は、たぶん2割もないんじゃないか。大半は4000万~5000万円でしょ。ある種、そこが日本の映画の多様性を担保してる部分でもある。韓国よりも日本の環境がいいのはそこだと思う」

労働環境改善を求められても、製作費増加に耐えられない現場も出てくるだろう。「そういうとこが真っ先に削られてく。それを守るためにどうするか、考えなきゃいけない。何らかの手立てを講じるべきだと思っている」

これほど変革が叫ばれているのに、動きが鈍いのはなぜか。「今までは国内マーケットで製作費を回収できる可能性があって、それは悪いことではなかった。ただ人口は減っていくし、このままではいけない。その危機感が共有されていないからだと思う。作り手には意識を持つ人がいるし、そういう才能ある人も出てきたと思う。けれど興行側が、あと10年ぐらい勝ち逃げできる、自分が社長の間はつぶれないと思ってる」。激変する状況の中で、変わらないことを良しとする価値観が問われている。

日本と海外、両方で撮りたい

もっともそれは、映画界に限ったことではないだろう。「放送や新聞も一緒だと思うけど。無理して変えたいとは思わないっていうのが、日本の社会全体の、良くも悪くも、戦前から続いている特徴じゃないですか」

いち早く危機感を持ち、思い切った変革を果たしたのが、1990年代末からの韓国だ。「韓国の商業マーケットで人気のある作品が、全部面白いかというと、正直『ん?』と思う。だけど、そこに打って出てるのを横目で見てると、日本は何してんの、どうしちゃったのと思う。国内マーケットを守る手立てもあるだろうし、韓国と競争する手立てもあるだろうけど、何もしてない。何とかなると思っていて、戦時中の神風と一緒」

その中で、自身の映画製作はどこを見据えているのか。「日本と海外と、両方できるのがベストと思ってる。もう日本ではやらないとは、全然思わない」。環境も意識も遅れていることを知りながら、なぜ。「だって日本人だもん。『ベイビー・ブローカー』はグローバルなテーマだからどこでも作れるけど、変わらなさに寄りかかってる日本の問題点もちゃんと描かないといけないなという気持ちを捨ててない。ここで生まれて育って生きてきた以上、責任がある。それをやりつつ海外と両立させていこうと思ってます」