誰になんと言われようと、好きなものは好き。作品、俳優、監督、スタッフ……。ファン、オタクを自認する執筆陣が、映画にまつわる「わたしの推し」と「ワタシのこと」を、熱量高くつづります。

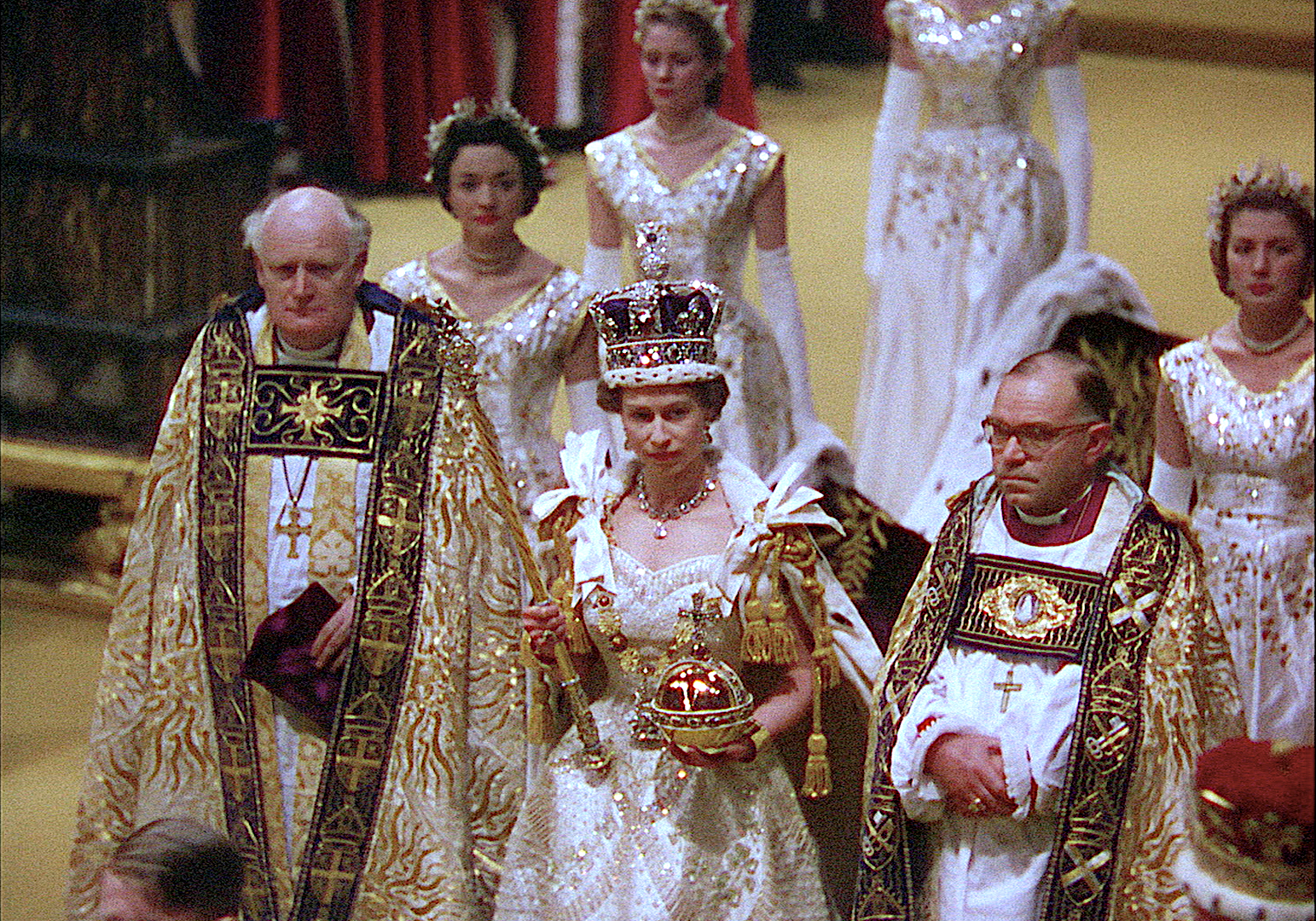

「エリザベス 女王陛下の微笑み」©Elizabeth Productions Limited 2021

2022.9.14

運命と人間性が作ったロイヤルスマイル 偉大な魂をしのぶ 「エリザベス 女王陛下の微笑み」:映画の推し事

9月8日、エリザベス女王が亡くなった。6月に在位70年のプラチナジュビリーをお祝いしたばかりで、この先も永遠に女王であり続けるような気がしていたのに。邦題通り笑顔であふれたこのドキュメンタリー、エリザベス女王の魅力をしのぶよすがになるばかりでなく、英国王室のありようを改めて考えさせる。

70年の足跡 アーカイブ映像でたどる

このドキュメンタリーの中のエリザベス女王は、ほとんどのカットで同じほほ笑みを浮かべている。品があって親しみやすく、それでいて威厳も感じさせる。イメージ通り、おなじみの完璧な女王スマイル。だが見続けているうちに、気がついた。これって大変なことだ。

あの女王スマイルをわたしたちが目にしたのは、たいてい一瞬にすぎないけれど、1930年代から最晩年までのアーカイブ映像で構成されたこのドキュメンタリーには、さまざまな年代と場所でほほ笑んでいる女王が映し出される。女王臨席行事のリハーサル場面があって、そこには女王のスタンドインがちゃんといる。馬車に乗ってパレードしたその代役女性が「ずっと笑い続けるのは大変だし難しい」とこぼしていた。実際の女王はパレードの間どころか、実に70年間、同じほほ笑みを世界中で振りまいたのだ。

はるか昔の学生時代、短期間だがロンドンに滞在したことがあって、王室ネタはタブロイド判の大衆紙1面の定番だった。眉唾物の宇宙人ばなしがデカデカと載ったりする扇情的な紙面作りだったが、王室のゴシップも同じように扱われる。下世話で品がないと思う半面、王室と大衆の近さ、親近感も伝わり、ちょうど日本では昭和天皇の病状が逐一報じられていた時期でもあったから、いろんな意味で日本ではありえないなと感心したのだった。

ユーモアとポップソングに彩られ

最初はそんなことを思い出しつつ、エリザベス女王のイメージをなぞるようなつもりでこの映画を見始めたが、エリザベス女王と英国の歴史をたどるうちに、だんだん居住まいをただして座り直し、引き込まれてしまった。

監督は「ノッティングヒルの恋人」などで知られる英国のロジャー・ミッシェル。膨大な映像資料から女王の姿と言葉を選んでまとめ、章ごとに「「マーム」「自宅にて」「ひざまずいて」などのタイトルが付けられている。ひとつひとつの章の映像はどれも断片的だが、並べて見ると女王の人柄や生活が浮かび上がってくる。短い映像がテンポ良く、ユーモアと共に並べられ、英国のポップソングが伴走する。女王が登場する映画やドラマの引用も交えながら軽快に進むうちに、女王のイメージが立体的になってゆく。

たとえば「マーム(ma’am)」の章。王室をめぐる儀礼的しきたりの場面集。女王と謁見する際の注意事項を、職員が説明している。「最初に呼びかけるときは『陛下(Her Majesty)』、次からは『マーム』」。ひざまずく時は前に置かれた台に左足を乗せて右膝をつく、部屋に入ったら会釈して。女性は膝を曲げてお辞儀する。拝謁する人たちは緊張した面持ちでレクチャーを受けているが、あんなに細かく指示されても、女王の前に出たら忘れそうだ。厳かと言うより滑稽(こっけい)な、貴族社会の名残、権威主義的一場面。

広い見識と深い知見

「自宅にて」では、パーティーに現れた女王の姿。参加者に話しかける女王と、女王との会話を誇らしげに思い出す参加者たち。ポーランドのワレサ大統領を迎えた映像では、打ち解けた表情の女王が、周囲の人にワレサ大統領の様子を説明している。部屋を見て歩きながら大きさに感心していた、英語の単語二つだけで驚いていた、「かわいい人」。そう評した直後に、当のワレサ大統領が現れる。ちょっと慌てたふうなのが、かわいらしい。

世界中に植民地があり「太陽が沈まない帝国」と称された大英帝国。植民地支配は過去のものだが、英連邦(コモンウェルス)の長として多くの国の紙幣にエリザベス女王の肖像が印刷されている。各地を歴訪し、飛行機で列車で馬で、世界中の人々に手を振り、握手に応え、そしてあの笑顔。英国統治時代を知るシンガポールの元首相、リー・クアンユーが「自分もかつては英国民」と回想する。旧宗主国の後光だけでなく、女王本人も広い見識と深い知見を持っていたことが語られる。

そして、カメラと女王の近さに驚かされる。撮影スタッフや職員にジョークを投げかけ、競馬場で自分が賭けた馬が勝って、手をたたいて喜ぶ。テレビのトークショーのゲストにもなる。ありがたがられるばかりでなく、古めかしさや堅苦しさをからかわれ、ドラマやアニメで笑いのネタにもなる。オフショットのチャーミングで人間くさい一面もカメラにさらし、それでも品を失わない。。

扱いにくい王冠と共に

といって、礼賛一辺倒でないことも、このドキュメンタリーと英王室の懐の深さ。1992年のアン王女とアンドルー王子の離婚騒動、ウインザー城の火事、チャールズ皇太子とダイアナ妃の別居。第二次大戦中に英軍が爆撃したドイツ・ドレスデン訪問の際には、反英デモに遭遇する。97年のダイアナ元妃の事故死後、公の場に姿を現さなかったことを非難される。君主制そのものや王室の特権的な立場に対する反対の声もある。

王冠を手にした女王が「1トンぐらいある」と冗談交じりに重さを訴え、「スピーチする時に下が向けない。首が折れるか冠が落ちる」とユーモラスに扱いにくさをたとえてみせる。そして「王は人物というより概念だ」とつぶやく。戴冠式でものものしく頭にのせることで王位継承が実現される王冠は、君主制の象徴だ。その象徴が実体化したのが女王であり、女王もまた概念なのだ。

36年、祖父ジョージ5世が逝去し、伯父は「王冠をかけた恋」を成就するために退位する。父ジョージ6世が王位を継いだことで、継承者となった。「やれることをがむしゃらにやってきた」と振り返り、「運命だと受け入れた」と打ち明ける。人間味をにじませながら、象徴としての役割を全うした。英国民の示す尊敬と誇りの理由がうかがえたし、辛辣(しんらつ)なジョークのネタになるのもその裏返しと腑(ふ)に落ちた。分厚い菊のカーテンとタブーの空気に包まれた皇室との違いもまた、実感したのだった。

16日から全国で追悼上映。

BS10スターチャンネルでも放送中。エリザベス 女王陛下の微笑み スターチャンネル[BS10]