分かりやすく誰もが楽しめるわけではないけれど、キラリと光る、心に刺さる作品は、小さな規模の映画にあったりする。志を持った作り手や上映する映画館がなかったら、映画の多様性は失われてしまうだろう。コロナ禍で特に深刻な影響を受けたのが、そんな映画の担い手たちだ。ひとシネマは、インディペンデントの心意気を持った、個性ある作品と映画館を応援します。がんばれ、インディースピリット!

「啄む嘴」©WAGAMAMA FILM ASATO WATANABE

2022.12.06

開巻から終幕まで充満する 濃密な不穏と凶暴な恐怖 映画評「啄む嘴」

映画通の人たちの中には「冒頭部分をちょこっと見れば、その作品が面白いかどうかわかる」と豪語する猛者がいる。筆者はそこまで自分の鑑賞眼に自信はないが、スリラー/ホラージャンルにおいては長年培ってきた直感のようなものが作動する。今回紹介する和製インディーズ映画「啄(ついば)む嘴(くちばし)」では、オープニングの数カットで異様な胸騒ぎを覚えた。「これはもしや」というその予感はすぐさま確信に変わる。

夜の町を逃げ回る裸足のヒロイン

何の変哲もない夜道の階段を、これといった外見的特徴のないひとりの男が悠然と歩いている。まもなく車に乗り込んだその男は、たまたま自動販売機で飲み物を買おうとしている青年のそばで停車し、こう話しかける。「このへんで犬、見かけませんでしたか?」。あまりに唐突な言葉を投げかけられた青年は返事に窮し、ぼうぜんとその場に立ち尽くすしかない。いったい、この映画はどんな物語を語ろうとしているのか。まだ何も始まっていないというのに、早くも中ぶらりんのサスペンスが立ちこめる。

実は、主人公はおかっぱ頭の若い女性だ。前述の謎めいた男(豊田記央)に追われ、裸足で逃げ回っている中島栞(吉見茉莉奈)。片足にひどい切り傷を負った彼女は、どこかニヒルな風情の矢崎舞衣(間瀬永実子)という倉庫作業員と偶然めぐり合い、車で一夜の逃避行を繰り広げることになる。

段取りなく恐怖の渦中に

やがて中島は身の上話を語り出すが、その内容はほとんど支離滅裂で、なぜ男に追われているのかは判然としない。それでも彼女は悲壮感を漂わせ、「絶対駄目です。あれに見つかるのだけは、何があっても」と一方的にまくし立て、矢崎が運転する車の助手席で脅え続ける。

見ているこちらは何が何だかわからないが、中島がただならぬトラブルを抱え、生死さえ分かつ重大な緊急事態に陥っている切迫感がひしひしと伝わってくる。通常の商業映画ならば、まず中島という主人公の背景を語り、段階的にスリルを高めるのが常とう手段だが、この映画は説明や段取りをすっ飛ばし、見る者をいきなり行き先不明のサスペンスに巻き込み、不条理な恐怖の渦中に引き入れる。

トラウマあぶり出す悪夢的業火

とはいえ、決して観客をポカーンと置き去りにする不親切な映画ではない。中南米の熱帯雨林に生息するカラフルな大型鳥のオオハシをあしらったキーホルダー、劇中で矢崎が語る「シンデレラ」の挿話など、不可解なストーリーを読み解く手がかりがちりばめられている。

それ以上にすごいのは、中島のトラウマを象徴する〝火事〟のイメージだ。母親が焼死したらしいその悲惨な火事のエピソードは、ドラマ仕立ての回想で語られることはなく、とあるアパートの一室にいくつも陳列されたブラウン管テレビの映像として提示される。そのシュールなまでに強烈な悪夢的描写が、地獄の業火がメラメラとくすぶるひとりの女性の内面を鮮烈にあぶり出す。

絶望的な孤独と女性たちの連帯

要するに、中島という主人公は精神的に壊れているわけで、〝すべては彼女の妄想である〟という解釈も成り立つかもしれない。ところが本作は、そのような夢オチ風のトリッキーなひねりを狙った演出を徹底しているわけではなく、中島の主観的な視点のみならず、平然と客観的なショットを挿入する。そのため現実と妄想の境目が曖昧になり、見る者は半ば混乱したまま、えたいの知れない何かに追いつめられる主人公の〝異常な事態〟がひたすら生々しく進行する様を目撃することになる。

おまけに、このパラノイアックなサイコスリラー/ホラーには切実な迫真性がみなぎっている。トラウマの呪縛にあえぐ中島のどうしようもない絶望的な孤独と、彼女にぶっきらぼうに救いの手を差し伸べる矢崎の無償の優しさ。2人が無言の抱擁で体現する女性同士の連帯は、このジャンルには似つかわしくないほど感動的だ。その一方で中島を抑圧する謎の男は正体不明であり続け、表情一つ変えずにひたひたと迫ってくる。両者がガソリンスタンドで不意に交錯するシーンにゾクリとせずにいられない。

記憶すべし 1994年生まれの新鋭・渡邉安悟

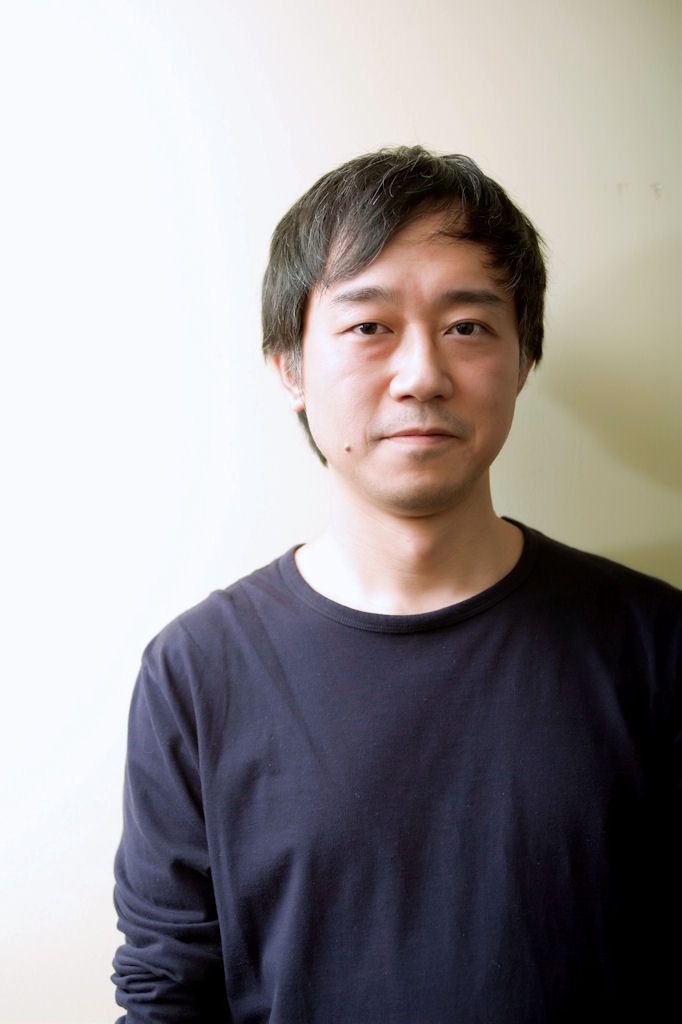

それにしても、全編にわたって持続するこの映画の不穏さは並大抵ではない。これといった出来事が何も起こらないショットさえも目が離せず、極めて純度の高い映画体験を創出した作り手の名前は覚えておくべきだろう。その新鋭監督は1994年生まれの渡邉安悟。東京芸術大大学院の映像研究科で映画演出を学んだという。そんじょそこらの〝よくできた〟商業映画の長編などより、はるかに濃密かつ凶暴で、深遠なる恐怖がここにある。

12月10日から東京・池袋シネマ・ロサにてレイトショー。