映画の魅力は細部に宿る。どうせ見るならより多くの発見を引き出し、よりお得に楽しみたい。「仕事と人生に効く 教養としての映画」(PHP研究所)の著者、映画研究者=批評家の伊藤弘了さんが、作品の隅々に目を凝らし、耳を澄ませて、その魅力を「よくばり」に読み解きます。

「メタモルフォーゼの縁側」©2022「メタモルフォーゼの縁側」製作委員会

2022.9.01

漫画から映画へ華麗なる変容 芦田愛菜の全力疾走が示すもの 「メタモルフォーゼの縁側」:よくばり映画鑑賞術

市野井雪(宮本信子)から「漫画描くの楽しい?」と問われた佐山うらら(芦田愛菜)は「あんまり楽しくはないです。自分の絵とか見ててつらいですし」と答えたあと、「でも、何かやるべきことをやっている感じがするので、悪くないです」と続ける。

再解釈、再創造された主人公・うらら

「メタモルフォーゼの縁側」を見ていて私がもっとも共感を覚えたくだりである。というのも、これは映画批評家として私が毎回原稿に取り組むときの姿勢と同じだからである。自分の文才のなさを嫌というほど思い知らされながら文章を書くのは、あまり愉快なことではない。というか、正直に言ってかなりしんどい。けれど、不思議なことにそれが自分にとって「やるべきこと」であるという確信をどこかで抱いてもいる。じっさい、拙いながらも一つひとつ言葉をすくい上げ、文章を紡いでいく作業はなかなかどうして「悪くない」ものだ。

同人誌即売会で販売するための漫画をついに完成させたうららは、印刷所に原稿を渡した帰り道に思わず「楽しかった」とひとりごつ。この感覚もよくわかる。結局のところ、書き終えたあとの充実感、すなわち「楽しかった」の瞬間があるから書き続けることができるのである。漫画や文章に限らず、何かを創造することに携わっている人には身に覚えがあるのではないかと思う。

映画「メタモルフォーゼの縁側」の原作は鶴谷香央理による同名の漫画である。今しがた紹介した場面は、漫画にもほぼ同様の形で存在している。「BL(ボーイズラブ)漫画を介して老婦人と女子高生がシスターフッドを育む」というストーリーの大枠についても、映画は基本的に原作漫画に忠実に従っているように見える。

「原作に忠実」とは?

ところで「原作に忠実である」のはいいことなのだろうか。そもそも「忠実である」とはどういうことだろうか。

小説や漫画を映画にすることは翻案(アダプテーション)の一種である。文学や映画の世界では、以前からアダプテーションをめぐる研究がさかんにおこなわれており、近年はますますその勢いを増している。この分野の研究で頻繁に参照されるリンダ・ハッチオンは「アダプテーションとは副次的ではない派生物、二次的にならずに二番目に製作された作品である」と述べている=注1。

ここでハッチオンがわざわざ「副次的」でも「二次的」でもないと言っているのは、アダプテーションをまさにそのように扱ってきた歴史があるからだ。とりわけ文学作品の映画化をめぐっては、原作への「忠実度」が問題にされてきた。しかし、ハッチオンが述べるようにアダプテーションは「複製をしない反復」である=注2。メディアを超えて再作品化するにあたっては、原作とのつながりを維持しながらも、必然的に「再解釈」と「再創造」がおこなわれる。

「メタモルフォーゼの縁側」の場合、漫画から映画へとメディア(媒体)が移し替えられている。当然のことながら文字とイラストからなる漫画と、音響を伴う映像からなる映画はメディアとして異なる性質を持つ。小難しいことを言っているように思われるかもしれないが、要はそれぞれに「できることとできないこと」や「向き不向き」があるということだ。今回の映画化はそのことをよくよく理解しているように思われる。

コマからショットへ

漫画の基本単位がコマだとすれば、映画はショットがそれに相当するだろう。また、各ショットはフレームによって制限されている。コマとフレーム。一見すると似ているようで、しかしながら微妙に異なるこの前提を踏まえて、映画は巧みな置き換えをおこなっている。

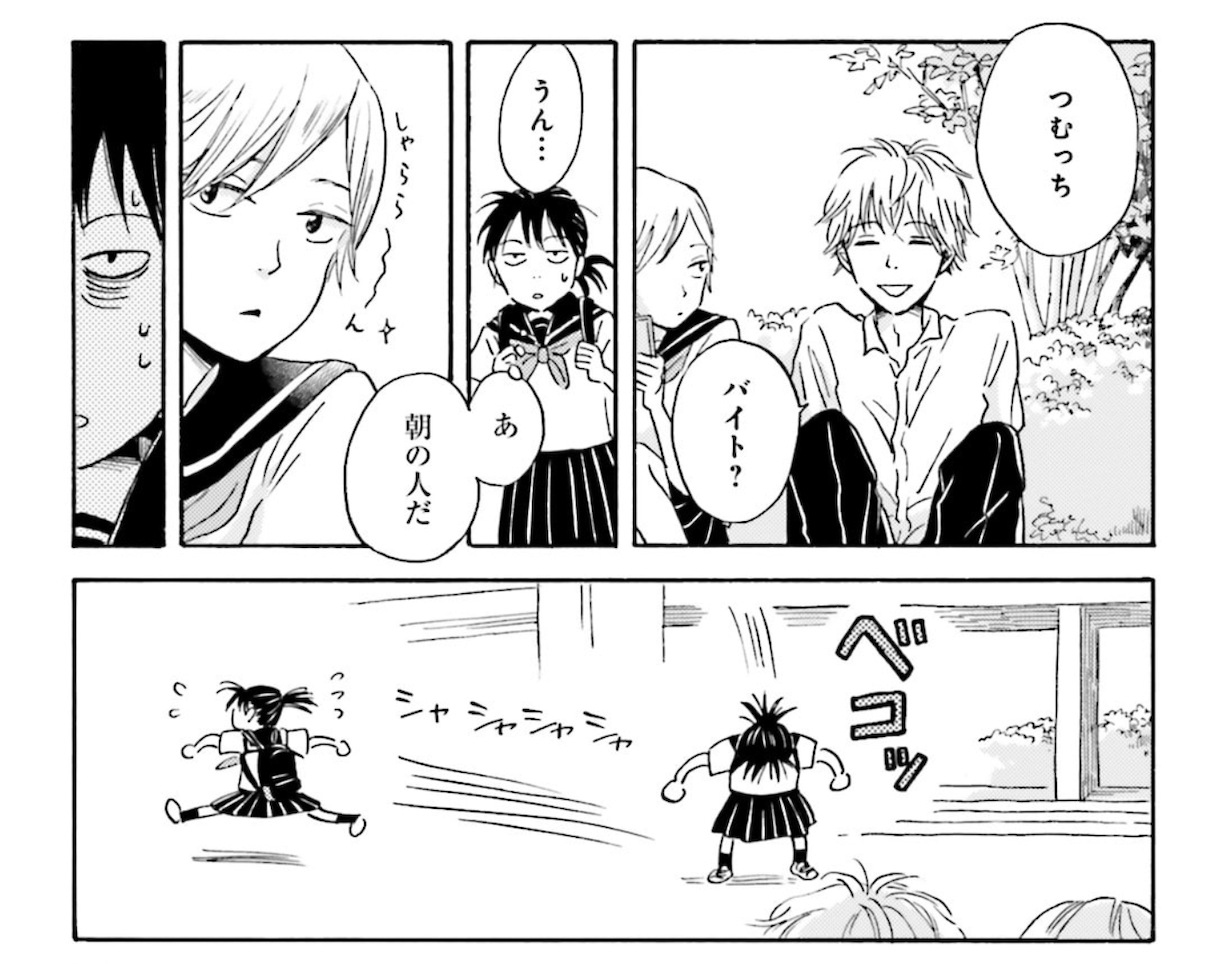

ひとつ例を挙げてみよう。図1は主人公のうららが幼なじみの河村紡と出くわす場面である。

【図1】「メタモルフォーゼの縁側」1巻、KADOKAWA、2018年

紡のかたわらには恋人の橋本英莉が座っており、それを見たうららは逃げるようにしてその場から走り去る。漫画では「うららが頭を下げてから走り出すまで」が一瞬の出来事であることを示すために、二つの動作をおこなう彼女を同じコマのなかに描いている。ここでは「シャシャシャシャ」という擬音や走っている彼女の左右に描き込まれている汗の漫符と相まって、彼女の素早さが強調されている。漫画になじみのある人にとっては見慣れた表現であり、同一のコマに二つの身体が描かれているからといって、うららが本当に分身したと思う読者はほとんどいないだろう。

同様のシーンは映画にもある。しかし、実写映画で同一ショット、同一フレーム内の人物を「分身」させるのはいかにも不自然だ。それではどうするか。映画は漫画と違って動きをそのまま記録できるのだから、その通りに演じればいい。つまり、素早く頭を下げてから全力でダッシュするのである。じっさい、うらら役の芦田愛菜はここで惚(ほ)れ惚れするような見事な走りを見せている。コミカルなシーンである点は漫画と共通しているが、映画には運動する俳優の生身の身体という余剰が生まれている。

うらら=走る 行為のキャラクター化

この余剰はうららに原作漫画にはないニュアンスをつけくわえている。それは映画のほかのシーンにも波及していき、うららという人物の一貫性を担保し、彼女の存在に説得力を与えている。映画のうららは走る女子高生である。紡(高橋恭平)と英莉(汐谷友希)から逃げ去るシーンにはじまり、授業後に廊下を駆け抜け【図2】、校庭を突っ切るシーン【図3】、紡を空港へと送り出すシーン、BL漫画家・コメダ優(古川琴音)のサイン会に向かうシーンと、さまざまなシチュエーションにおいて彼女はとにかく走りまくっている。

【図2】映画「メタモルフォーゼの縁側」主題歌「これさえあれば」MV【全国公開中】https://youtu.be/bLjaDQmTN3w

【図3】映画「メタモルフォーゼの縁側」主題歌「これさえあれば」MV【全国公開中】https://www.youtube.com/watch?v=bLjaDQmTN3w

紡が空港に向かうのは留学する英莉を見送るためである。だが、彼はすでに英莉と別れており、見送りに行くべきかどうか逡巡(しゅんじゅん)している。うららは紡の背中を押し、途中まで付き添うことにする。漫画では、電車内の会話でうららがかなり速く走っていたことに触れているが、走っている場面そのものは描かれていない【図4】。だが、映画はその前後にじっさいに走っているうららの姿を映し出している【図5】。

【図4】「メタモルフォーゼの縁側」5巻、KADOKAWA、2021年

【図5】紡の乗った電車が発車すると、うららは即座に反転し、サイン会の会場に向かって走り出す。

映画「メタモルフォーゼの縁側」主題歌「これさえあれば」MV【全国公開中】https://www.youtube.com/watch?v=bLjaDQmTN3w

紡を見送ったあと、うららは漫画家・コメダ優のサイン会へ向かう。コメダは、うららと雪が知りあうきっかけとなったBL漫画「君のことだけ見ていたい」の作者である。雪は先に会場入りしており、漫画ではサインをもらっている雪と会場に向かううららが重ねて描かれている。この場面のうららは走っているように見えるが、彼女の走る速さはそれほど強調されていない【図6】。一方、映画のうららは同じ場面で文字通りの全力疾走を見せているのである【図7】。

【図6】「メタモルフォーゼの縁側」5巻、KADOKAWA、2021年

【図7】映画「メタモルフォーゼの縁側」主題歌「これさえあれば」MV【全国公開中】https://www.youtube.com/watch?v=bLjaDQmTN3w

ここに再解釈、再創造の余地が生じている。確かに映画のなかでうららが全力疾走を見せるシーンは、漫画に由来するものである。しかし、映画は全編を通して「走ること」を繰り返し描き、それによって「走る」という行為をうららのキャラクター造形にまで昇華させている。パンフレットに掲載されているインタビューで、芦田はシーンによって走り方を変える工夫をしていたことを明かしている。「感情に身体は付いてくると思ったので、そういうことも走り方で表現できたらいいな」と彼女が述べる通り、うららという人物の感情や性格は、運動する芦田の身体によって形を与えられている。

精神性を視覚化するための「誇張」と「緩叙」

映画批評家のアンドレ・バザンは、ジョルジュ・ベルナノスの小説を映画化したロベール・ブレッソンの「田舎司祭の日記」(1950年)について「小説家のトーンに真に忠実であるためには、テクストの暴力に対し一種の反転を加える必要がある。ベルナノス的誇張の真の等価物は、ロベール・ブレッソンのデクパージュに見られる省略と緩叙〔事柄を弱めて表現する修辞技法〕なのである」と述べている=注3。

難しい言い方をしているが、ここでの肝は原作の「誇張」と映画の「緩叙」が「真の等価物」になりうるということである。「メタモルフォーゼの縁側」がおこなっているのも一種の「反転」と言えるだろう。すなわち、原作漫画に描き込まれたささやかな描写、場合によっては省略されている描写を拡大し、(決してトゥーマッチにはならない範囲で)誇張しているのである。

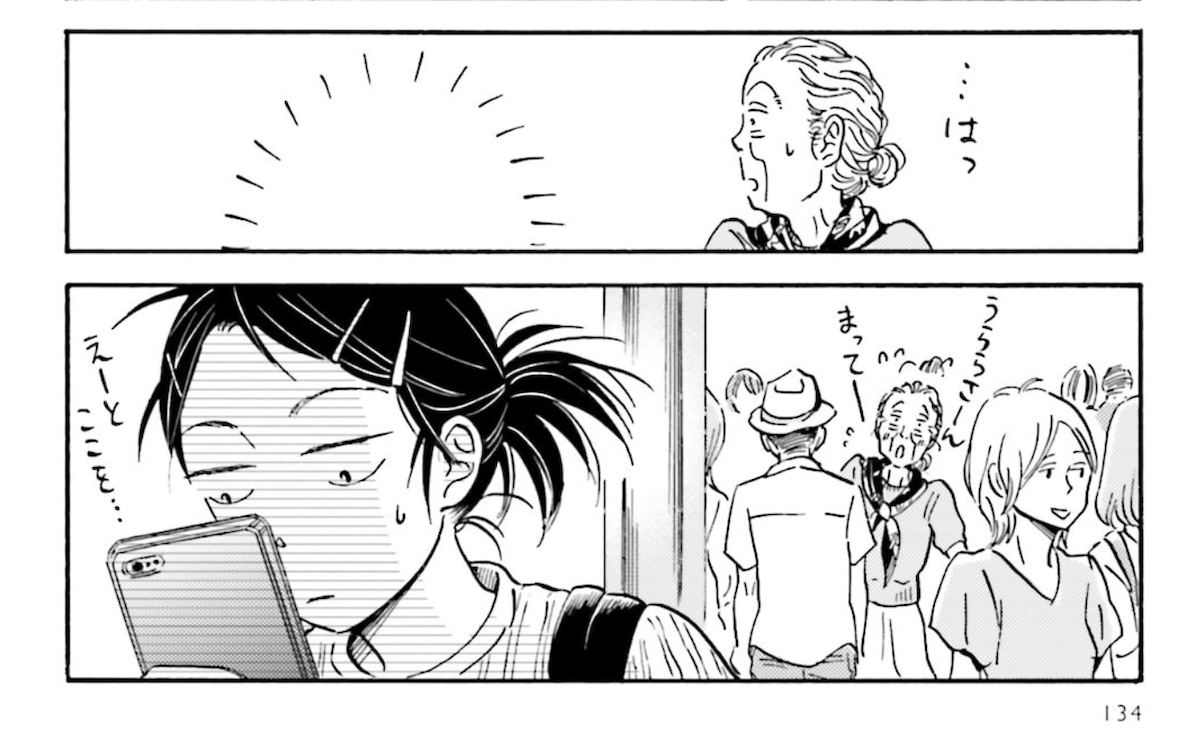

たとえば漫画には、うららと雪が2人で「J. GARDEN」という同人誌即売会に行くエピソードがある(映画では削除されている)。ここで案内役を買って出たうららは、スマホの地図アプリを見るのに夢中で雪を置き去りにしてしまう【図8】。映画の「走ること」に託されているのは、おそらくこの精神性である。

【図8】「メタモルフォーゼの縁側」1巻、KADOKAWA、2018年

引っ込み思案な少女でありながら、ひとたび何かに集中すると周りが見えなくなるほどの集中力を発揮するのが佐山うららというキャラクターの本質である。自分に自信がなく、人に誇れるような趣味や将来の夢があるわけでもないように見せかけて、その実、心のうちには強い意志を秘めており、目標を見定めるやそれに向かっていちずに走り続けることができる。文字通り、周囲を置き去りにするほどの速さで。

仮にアダプテーションの「忠実度」を問題にするにしても、それは単にセリフやストーリーが同じかどうかという程度の低い話ではない。原作の精神(それを理論化するのは不可能だが)を尊重しながら、映画というメディアの特性を生かして再解釈、再創造をおこなうこと。今回の映画化はそれに成功しているのである。

ギリギリの「うららっぽさ」

狩山俊輔監督は芦田の演技について「うららっぽいか、ぽくないか」を判断基準にしていたとも語っている。「走ること」を強調した演出は、漫画に対する過剰さを確かに孕(はら)みながらも、ギリギリのところで「うららっぽさ」に収まっており、彼女の性格表現として見事に成立しているのである。それを可能にしているのが芦田愛菜の繊細な身体表現であることは言をまたない=注4。

何気ない描写に込められた人間関係や感情の機微は、漫画「メタモルフォーゼの縁側」の根幹をなすものである。映画のつつましく、繊細な誇張の仕方には、漫画の精神を尊重する姿勢が集約されている。

映画の佐山うららは、漫画の佐山うららに対して微妙に過剰な存在である。芦田愛菜という俳優の身体性を生かし、「走ること」を運動そのものとして記録した今回の映画は、その繊細な過剰さによって、あくまで原作漫画の精神を損なうことなく、佐山うららというキャラクターに唯一無二の存在感を与えているのである。

注1=リンダ・ハッチオン「アダプテーションの理論」片渕悦久・鴨川啓信・武田雅史訳、晃洋書房、2012年、11ページ

注2=同前、9ページ

注3=アンドレ・バザン「映画とは何か(上)」野崎歓・大原宣久・谷本道昭訳、岩波文庫、15年、162~163ページ

注4=芦田の「身体」が際立っていることは、狩山の次の言葉からもうかがえるだろう。

「芦田さんは本当に足が速かったですね(笑)。走るシーンの前に、『私、走るの速いですよ』とご本人が言うから、どんなものか見せてもらおうと思って実際に走ってもらったら、カメラが追い付けないくらいのスピードで走ってくれて。シーンごとに走り方を変えて膨らませたのも彼女だし、身体表現も含めてすごい女優さんだなと改めて思います」(「メタモルフォーゼの縁側」パンフレット、28ページ)