〝アジア最大級〟の第37回東京国際映画祭。国内外から新作、話題作が数多く上映され、多彩なゲストも来場。映画祭の話題をお届けします。

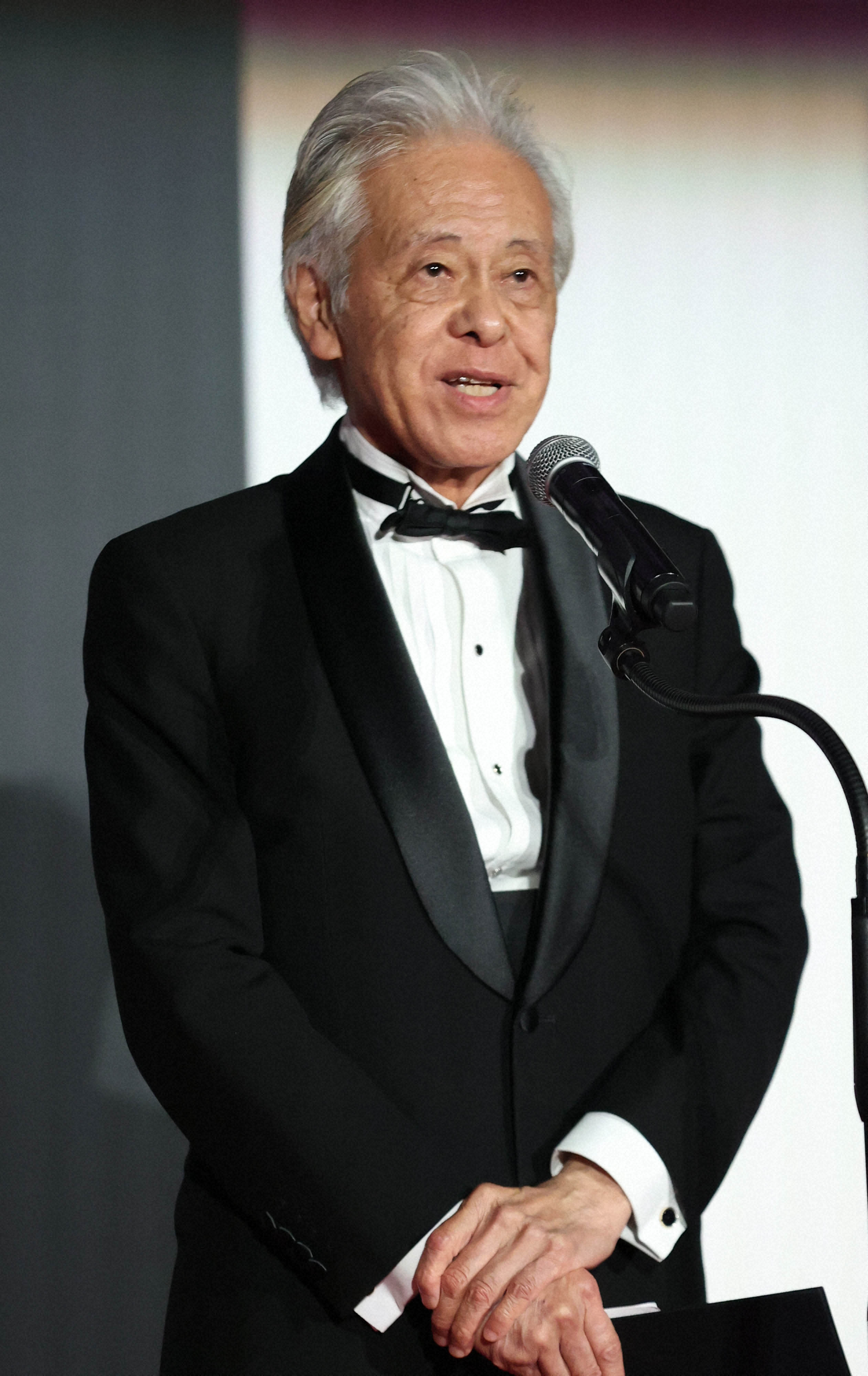

第37回東京国際映画祭の閉幕を宣言する安藤裕康チェアマン2024年11月6日、宮武祐希撮影

2024.11.18

東京国際映画祭を変えた安藤裕康チェアマンは元外交官にして「銀髪の映画青年」だった

「As the Tokyo International Film Festival starts very soon for you, I hope everything goes well there. (もうすぐ東京国際映画祭が始まりますね、全てがうまくいきますように)」

第37回東京国際映画祭が開幕した、10月28日午後8時ごろ。東京会館に向かう車の中でWhatsAppのメッセージを読む。ピクサーㆍアニメーションㆍスタジオ(以下「ピクサー」)のリードテクニカルディレクター、マーシャ・エルスワースからだった。彼女ともう少し話し合ったほうがよかっただろうか。プチョン国際アニメーションフェスティバルはまだ終わっていない。親友であるマーシャとは、仕事のパートナーとしても一緒にやっていく約束をしてきた。

「トイㆍストーリー」や「インサイドㆍヘッド」のシリーズなど、製作スタッフとして参加した世界的なヒット作以外にも、すでに2本の短編アニメーションを演出したマーシャ。その作品は数多くの映画祭に出品され、受賞もした彼女を監督に、筆者はエグゼクティブㆍプロデューサーとしてあと2本ぐらい短編アニメを作り、長編アニメのデビューを果たすというプランを立てている。すでに基本コンセプトができている「COVETING」から合流する。予算はピクサーの全額負担。そう。「literally & technically(名実共に)」ハリウッドデビューである。人生の重要な1ページが始まろうとしていた。ただその前に、原田眞人組の評論家として出席する東京国際映画祭の開幕レセプションで、会いたい人がいた。安藤裕康チェアマン。

映画スターのような登場

初めて見た彼は、まるでムービースターだった。コロナ禍の真っ最中だった2020年10月28日、韓国・プサンで行われオンラインで中継されていた第14回アジアㆍフィルムㆍアワードの授賞式。リモート画像だが、すてきな銀髪をなびかせている彼は、まるでショーンㆍコネリーを連想させるような流ちょうな英語で、「The night is long that never finds the day. (朝の来ない夜はない)」というウィリアムㆍシェークスピアの戯曲「マクベス」のセリフを引用した。

授賞式が終わり、数人の映画界の知人がズームで集まったオンライン飲み会で最も話題になったのは、誰もが予想していた受賞者よりも、1970年の外務省入省以来、欧米とアジアを回りながら活躍し、外交官としてのキャリアの最後を、「3大映画祭の長兄」であるベネチア国際映画祭の主催国イタリアの日本国特命全権大使として飾った彼についてだった。アジアのどの国にも前例のない、外交官出身の映画祭の最高決定権者。彼は毎年の再会の場だった映画祭が次々と中止になり、疫病の惨禍で苦しむアジアの映画人に希望を与えたのだ。

文化と外交を結びつけた外交官

しかし、彼の経歴をたどれば、文化的な雰囲気をまとったムービースターのような登場は、決して意外ではない。小学校6年生で日本文学と世界文学の大部分を読破した彼は(文学に詳しい恩師のおかげだったと謙虚に述懐していたが、先生が読ませる全てを自分のものにする子どもは極めて限られている)、東大文学部在学中に演劇部員として舞台に立った。「スピーチも独白演技の一種といえる」という筆者の中央大学演劇映画学科時代の恩師(現韓国文化体育観光大臣)の言葉を思い浮かべてみると、ここ数年の間にアジアの映画賞授賞式で見た中で、彼が一番すてきなスピーチができたのも納得できる。

当時の彼の同窓生の中にはテレビディレクターや映画監督になった人が多かったが、20世紀を代表する日本映画に数えられる「太陽を盗んだ男」の監督の長谷川和彦がその代表である。そして、このような「ホモ・ルーデンス」の体質は、彼を日本ではその前例のない文化と外交を結び付ける外交官にさせた。

世界史中の人物を例にとると、劇作家で外交官として1921年には駐日大使として赴任し、日本人の高貴な真価を見抜いたポールㆍクローデルと、やはり劇作家で、外交官として緊張が高まった欧州情勢を「トロイ戦争は起こらない」という力作に反映したジャンㆍジロドゥの末裔(まつえい)と言えるだろうか。あるいは不死の錬金術師という伝説の人物、サンジェルマン伯爵のイメージか。

閉会式で観客賞の「小さな私」のヤン・リーナー監督にトロフィーを渡す安藤裕康チェアマン(左)=2024年11月6日、宮武祐希撮影

アジアセンター創設、パリのジャポニスム展

彼の驚くべき経歴は、2011年の独立行政法人国際交流基金理事長に就任してから始まる。一般人の認識としては、省庁での現役時代以降、少し余裕をもって国に奉仕するポジションと考えられるこの立場で、彼は「最長寿理事長」として「全方位文化外交」という国際関係の新地平を切り開いた。

その代表的な業績のひとつが、14年のアジアセンターの新設である。アジアの人と人とをつなげ、ネットワークをひろげ、文化を共につくることを目指していたこの特別ユニットは、映画、演劇、音楽とスポーツはもちろん、日本語教育、学術までを含むさまざまな事業を行うことで、当初は東京オリンピックのブームアップを旨としていたが、結果的には日本を中心にアジア文化の新たな開花を促すことになった。

その次が、18年7月から19年2月まで8カ月にわたり、欧州文化の心臓部であるパリを中心に開催した「ジャポニスム2018: 響きあう魂」。公式企画101件、特別企画4件、参加企画204件のスケールを誇ったこの大型文化紹介事業は、世界にも珍しい国家的イベントだった。来場者は総計350万人超。この事業のおかげで、プチョン国際ファンタスティック映画祭でプログラムㆍアドバイザーとして日本映画を担当していた筆者も、改めて日本文化をたたえる欧州からのゲストに会い、鼻が高い思いをしたものだ。

そしてこの「ジャポニスム2018」が終わってからわずか5カ月後、映画業界のラブコールにより、東京国際映画祭チェアマンに就任。「Mr. TIFF」のイメージを世界にアピールしながら、ベネチア(1932年創設)、カンヌ(46年)、ベルリン(51年)に比べれば85年創設で、まだまだ若手の映画祭をリードしている。

映画の町の大文化イベントへと変貌

チェアマン就任後の成果としてまず目につくのは、会場を六本木ヒルズという限られた場所から銀座、日比谷、丸の内地区という伝統的な映画の街に替え、ショッピングやグルメ、文化イベントまで楽しめるようにし、映画ファンだけでなく、日本を訪れる世界の人々に日本の全てを味わう21世紀型クロスオーバーㆍカルチュラルㆍイベントに「ドラマチックㆍチェンジ」を図ったということ。これで「東京国際映画祭は知っているが、どこでやっているのか分からない」という皮肉は消え、アジア諸国の人々の間に「国際映画祭を楽しみに東京に行こう」という声さえ聞こえるようになってきた。

これだけではない。かつてスカラ座、テアトル東京、並木座など東京の名画の殿堂を駆け回った「銀髪の映画青年」は、今この瞬間にも日本映画の輝かしい伝統を総括しながら若い日本映画人を育てるとともに、「インクレディブル」という表現が似合う国際専門家としての能力を発揮し、東京国際映画祭を「アジア圏域の文化拠点」として発展させる遠大な計画を着々と実行しつつある。いずれ同映画祭の正式出品と受賞が、3大映画祭に負けない「一生の栄光」になる日が来るはずだ。

11月3日午後4時ごろ。普通の人の数倍の人生を地球的次元の思考と視線で眺めるこの途方もなく大きな人物のインタビューを終えた感動。スタジオであいさつを交わした時、「カントリージェントルマン」の姿を見せながらコーヒー1杯と一緒に受け取った名刺のメールアドレスに、予定よりも長くなったインタビューで情熱を披露した安藤チェアマンに送った感謝のメール、いやファンレターに筆者は次のような一節を書いた。「私もチェアマンが書かれていく歴史の一部になりたいものです」。しかし、今思えば間違った文章だったかもしれない。筆者は自分も知らないうちに、すでにこの「Cavaliere di Cultura(文化の騎士)」が作っていく巨大な歴史の中にいるのかもしれない。