〝アジア最大級〟の第37回東京国際映画祭。国内外から新作、話題作が数多く上映され、多彩なゲストも来場。映画祭の話題をお届けします。

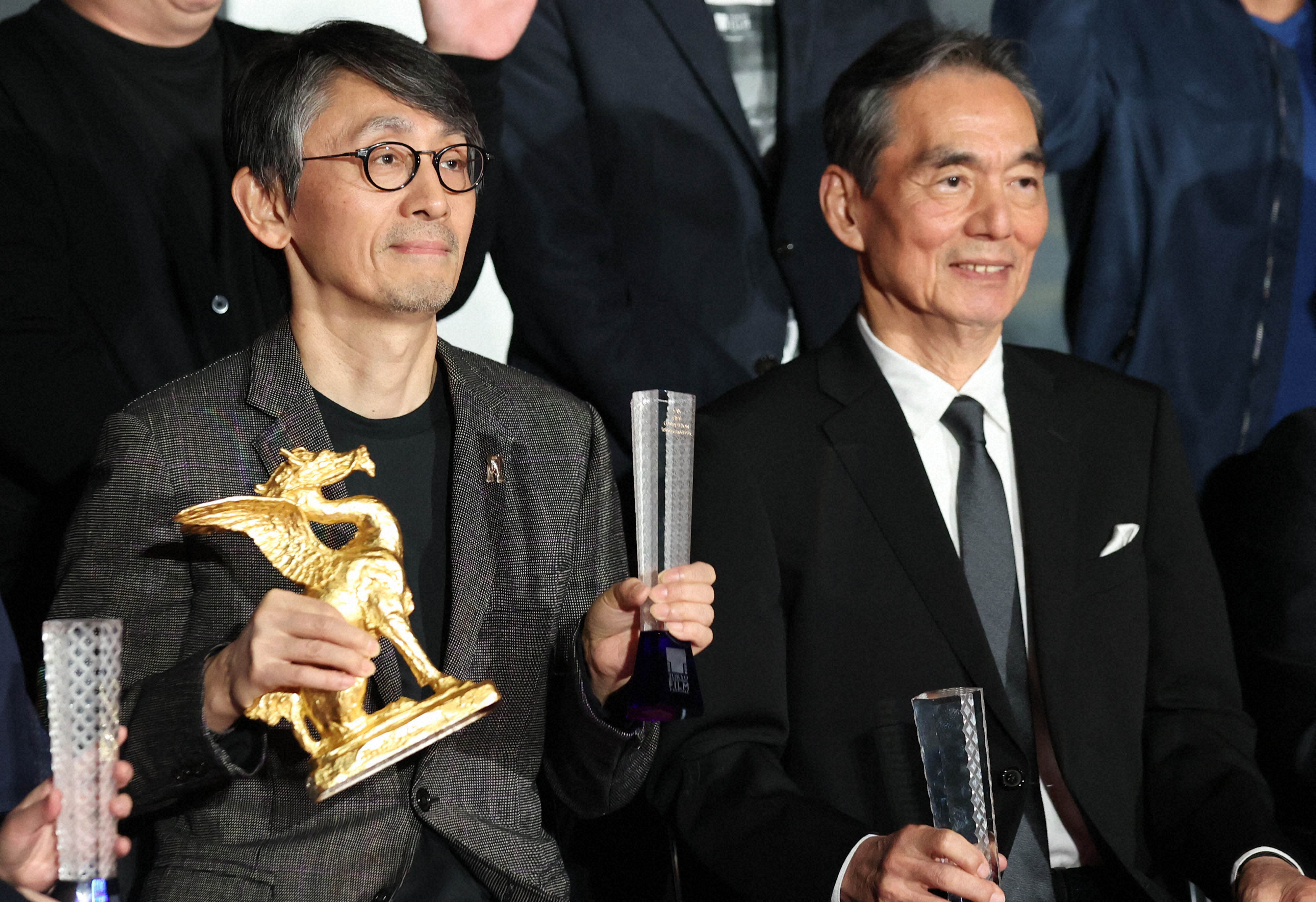

第37回東京国際映画祭クロージングセレモニーで記念撮影に応じる各賞受賞者ら2024年11月6日、宮武祐希撮影

2024.11.15

「敵」3冠の快挙! なのに注目度もう一つ…… 第37回東京国際映画祭の盛り上がり度

国際映画祭の〝重要度〟は、メディアの扱いで測ることができる。特に、新聞紙面での記事の大きさに顕著に表れる。スペースは限られているから、大事なニュースほど大きく〝前〟に、載っていればいいというネタなら片隅に小さく。カンヌ、ベルリン、ベネチアの3大国際映画祭で日本映画が最高賞を受賞すれば、「1面級」だ。しかし小さな映画祭だと社会面の端っこか、場合によってはボツ。

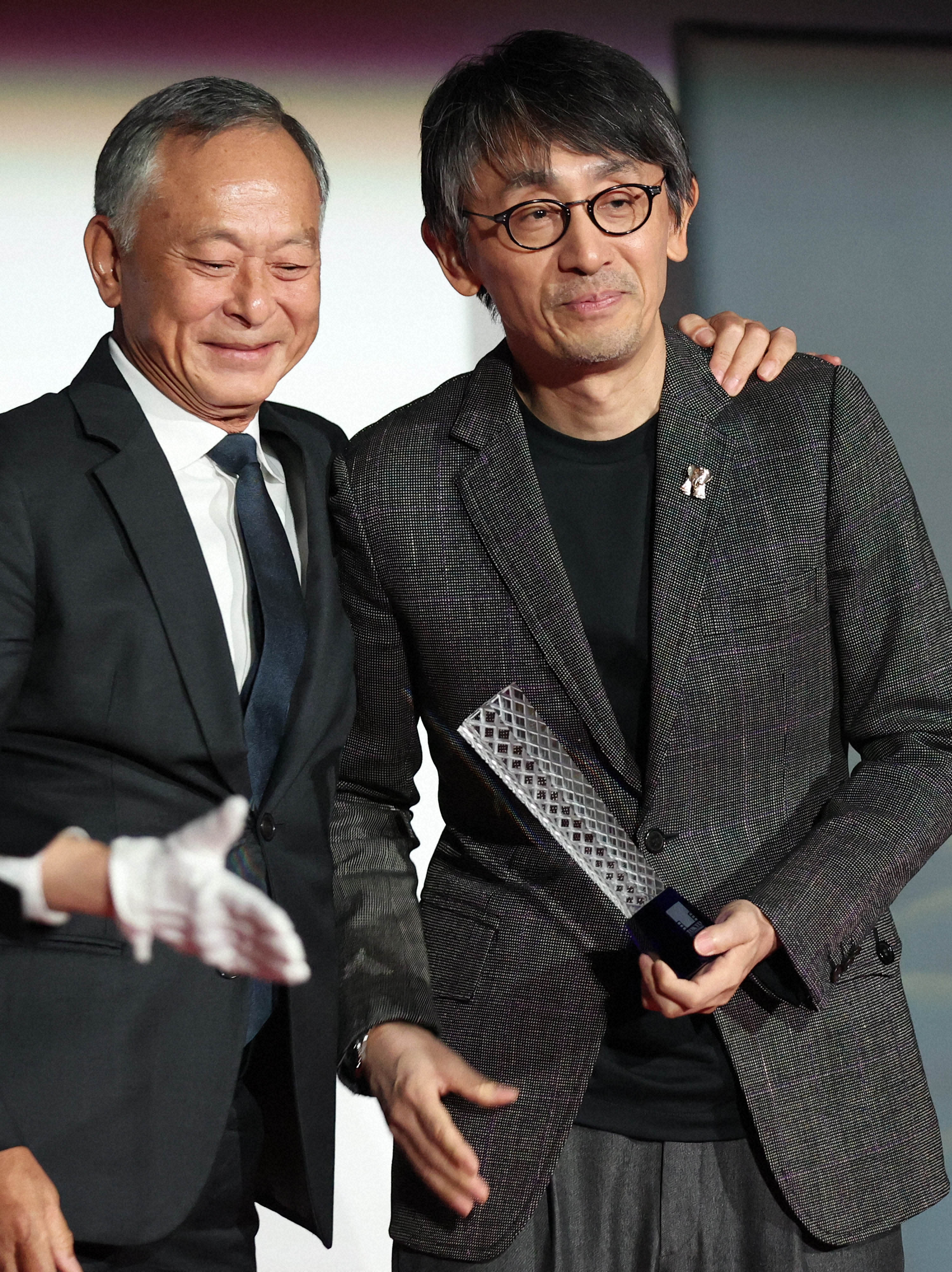

東京グランプリを受賞し、笑顔を見せる「敵」の吉田大八監督(左)と最優秀男優賞を受賞した長塚京三=宮武祐希撮影

映画や映画祭は「文化」ではない?

第37回東京国際映画祭(TIFF、10月28日~11月6日)では、「敵」が日本映画として19年ぶりとなる最高賞の東京グランプリのほか、長塚京三の最優秀男優賞、吉田大八の同監督賞と3冠に輝いた。これがカンヌなら、1面トップの大ニュースだろう。しかし実際は、毎日新聞が見出し付きで報じた以外、他紙はどこも雑報扱いだった。〝アジアを代表する映画祭〟なのに、この注目度。映画や映画祭の社会的な地位の反映で、やむを得ないのかもしれないが、最近のTIFF、けっこうがんばっている。今回は「アジア」「女性」「育成」を掲げ、これまでに増して社会へのメッセージを発信しようとしていた。

映画祭事務局のまとめによれば、期間中の上映作品は208本、6万1576人を動員した。共に前回より減ったものの、上映会場はどこも熱心な観客が集まっていた。中国のアイドルが主演した作品では、中国からの女性ファンも大挙して押しかけていた。その熱気が、会場の外に伝わらないのが残念なのである。

「敵」©1998 筒井康隆/新潮社 ©2023 TEKINOMIKATA

女性映画人のネットワーク作りに貢献

今回新設された「ウィメンズ・エンパワーメント」部門は、TIFFが目指す男女対等の参画という課題への具体的取り組みの一つ。女性の現状を描いた映画を上映したほか、「女性監督は歩き続ける」と題したシンポジウムも開催、会場は満員の盛況だった。

もっとも、TIFFは1985年の第1回から、岩波ホール総支配人だった高野悦子をプロデューサーに、女性監督の作品を集めた映画祭を併設、2012年まで25回(当初は隔年)にわたって開催した。今回はその復活版とも言える。高野が奮闘していた頃と比べれば映画界でも女性の数は増えているが、男性と対等とは言いがたい。

上映されたのは、イラン、トルコ、香港などの国・地域の、女性監督や女性が主人公の映画8作品。たとえばイラン出身のサルベナズ・アラムベイギ監督の「マイデゴル」は、イランで暮らすアフガニスタンの少女が、格闘技で五輪に出場する夢を抱く物語。祖国では女性スポーツが許されず未来が見通せなくても、けなげにトレーニングに励む姿を生き生きと描き出していた。どの映画にも、さまざまな状況で社会進出を阻まれる女性たちが描かれ、共通の感情が流れていた。シニア・プログラマーのアンドリヤナ・ツベトコビッチは「上映作品は、世界の女性たちが置かれている状況をモザイクのように映し出していた」と話していた。

世代超えた対話に問題点が浮き彫り

4部構成のシンポジウムでは、世代や国籍の異なる女性監督たちが、映画界の現状や歴史について語り合った。1970年代からピンク映画を300本作ったという浜野佐知監督は「女性が監督になる道がなかったから、ピンク映画に飛び込んだ」と回想。「サングラスが戦闘服のつもり」と男社会での戦いを振り返った。

一方、2016年にデビューしたふくだももこ監督は「先輩たちが作った流れを享受している。妊娠中でも撮影に臨んで、なんとかなるもんだと思った」と環境の違いを指摘。子育てをしながら監督も続けているが「撮影で長期間子どもと会えず、成長への影響が心配」と新たな悩みを語っていた。トルコのジェイラン・オズギュン・オズチェリキ監督は「トルコは家父長制が残る社会。親から反対され、監督になっても大会社からのサポートが得られない」と苦境を訴えていた。

会場に集まった聴衆も含め、問題意識を共有し交流の場となった、意義深い試みだった。とはいえ、今回のTIFF上映作品のうち女性監督作の比率は21.9%。ツベトコビッチは「異なる視点から語られる物語が、観客の経験を豊かにする。女性が働き続けられないのは、社会にとって損失だ。日本は映画会社が積極的に女性を登用していくべきだ」と呼びかけていた。

「敵」©1998 筒井康隆/新潮社 ©2023 TEKINOMIKATA

評価集まった「敵」3冠

さて、映画祭の華、コンペティション部門では、日本映画「敵」が、最高賞の東京グランプリ、吉田大八の最優秀監督賞、長塚京三の同男優賞を獲得。日本映画のグランプリ受賞は「雪に願うこと」以来、19年ぶりだ。

「敵」は筒井康隆の小説が原作。一人暮らしの元大学教授が、「敵が迫っている」という妄想にとらわれていく姿を白黒の映像に描く。舞台はほぼ家の中、主人公のほかには限られた人物が出入りするだけの静かな作品だ。吉田監督が「やりたいことをできる限り」と臨み、ミニマルな物語の中に老いの孤独や不安をユーモアを交えて表現した。映像的な挑戦をしつつ娯楽性にも富み、完成度の高い作品だった。トニー・レオン審査委員長は「誰もが苦しむが直視しようとしない問題に、機知とユーモアを持って誠実に取り組んだ」と評した。長塚についても「登場した瞬間から魅了された」と絶賛だった。

「アディオス・アミーゴ」

西部劇仕立ての「アディオス・アミーゴ」

ただ、六つの賞のうち半分が「敵」に集まったのは、未知の才能を発掘し世界に紹介するという映画祭の役割からは少々残念。コンペ全体の水準が高かったとは言えないが、多くの作品に賞を与え、光を当てるという選択もあり得たのではないか。

審査委員特別賞の「アディオス・アミーゴ」は、20世紀初頭のコロンビアが舞台。内戦後に生き別れの兄を捜す男の旅を通し、人心の荒廃や民族差別を浮き彫りにする。西部劇スタイルの語り口がユニークだった。アナマリア・バルトロメイが最優秀女優賞を受けた「トラフィック」は、ルーマニアからの労働者が西欧の美術館から名画を盗み出す。欧州内やルーマニア国内の社会格差をユーモアを交えて描いた。いずれも国家や歴史を、批評的に物語に取り込んだ意欲作だ。最優秀芸術貢献賞は中国の「わが友アンドレ」。故郷に向かう途中で少年時代の友人と偶然再会した主人公が、過去をたどることになる幻想的な物語だった。

「わが友アンドレ」©Huace-Pictures-&-Nineteen-Pictures

中国語圏の存在感、圧倒的

それにしても、今回は中国語圏の存在感が突出していた。コンペ15作品のうち5本が中国、香港、台湾から。審査委員5人のうち、審査委員長を務めた俳優のトニー・レオンと監督のジョニー・トーの2人も香港人だ。映画祭は「アジア重視」を掲げ、コンペの中国語圏作品は確かに高水準だったが、ほかの国や地域の映画も見たかった。作品発掘の困難さは想像できる。東南アジアの〝映画新興国〟もまず欧州の映画祭を目指すし、お隣の韓国映画界が苦境にあり、TIFFの会期直前にプサン国際映画祭も開かれる。しかしそうした中で秀作を発掘してこそ、映画祭の重要度は高まるというものだ。

映画祭の価値は、世界の映画人がどれだけ「出品してよかった」「行くべき映画祭」と認知するかで上下する。そして国内でも、熱心な映画ファン以外の人たちが「映画と出合う楽しみ」を求める場になることが必要だろう。新聞の扱いの小ささは、その認知が十分でないことを示している。姿勢が明確になってきたTIFF、ここからのもう一踏ん張りを期待したい。