同性愛、高齢化社会 今日的問題はらむドラマ

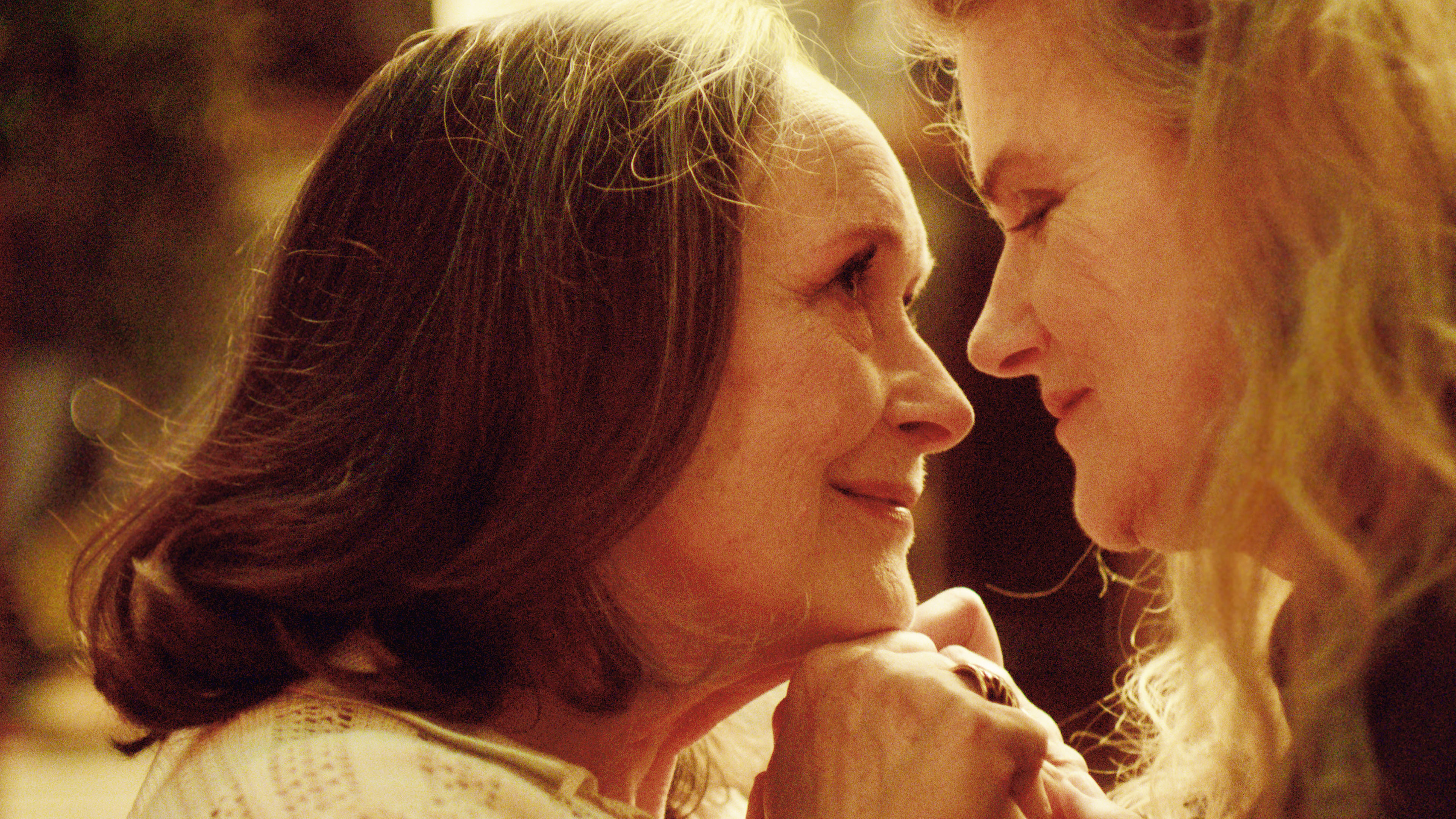

第46回仏セザール賞で新人監督賞を受賞し、新人監督ながら、第93回アカデミー賞フランス代表に選出される快挙となったフィリッポ・メネゲッティ監督の「ふたつの部屋、ふたりの暮らし」(東京・シネスイッチ銀座ほかで公開中)。70代のふたりの女性の、長い間秘密にしてきたセクシュアリティーと決断を描く、美しくも繊細な感情のドラマは、同性愛や高齢化社会といった社会問題をはらむ今日的な作品でもある。

主役ニナを演じたのはカンヌ国際映画祭女優賞を受賞した「ローザ・ルクセンブルク」(1985年)や「ハンナ・アーレント」(2012年)で知られるドイツ出身のバルバラ・スコバ。長年のパートナーだったマドレーヌ(マルティーヌ・シュバリエ)が病に倒れ、2人の関係がマドレーヌの家族に知られてしまう。社会の障壁と闘い、愛と自由のために闘う女性をどのように演じたのか。自宅のあるニューヨークから、オンラインでインタビューに応じてくれた。

勇気がいるテーマに取り組む監督

――母国ドイツでも居住しているアメリカでもない、フランス映画にはどのような経緯で出演することになったのですか?

まず送られてきた脚本を読み、ホモセクシュアルの老女ふたりを主人公にしていることに、とても興味を持ちました。レズビアンを描いた作品はこれまでにもありますが、たいていは若くてセクシーな女性の話です。実際、それならば、資金調達も簡単だったでしょう。でも、あえて老女ふたりを主人公にするのは、非常に勇気がいること。脚本を読んだ後、フィリッポ・メネゲッティ監督にお会いしましたが、彼は若いけれど、このテーマに真面目に取り組んでいて、素晴らしいと思いましたね。

――ニナは、ドイツ出身という設定ですが、あなた自身は役に投影されているのでしょうか。

出演が決まって、監督とマルティーヌと3人で会ったのですが、その後監督は、私たちに合わせて脚本を書き換えました。なので、私たちの個性が投影されているかもしれませんね。脚本の解釈や実際の演技に関しては、監督は私たち俳優に任せてくれました。主人公に自分を近づけていくというのは、女優としての私の仕事ですので、いつもそこに全力を尽くしますが、ニナはとても興味をそそられる人物でした。

© PAPRIKA FILMS / TARANTULA / ARTÉMIS PRODUCTIONS - 2019

大切なのは、対話と人の言葉を聞くこと

――マドレーヌ役を演じたマルティーヌ・シュバリエさんとあなたとのケミストリーがたいへん素晴らしかった。どのように役作りをしたのですか。

マルティーヌと最初に会ったのは、パリのレストランです。食事をしながら、いろいろな話をしました。人生で起こったいいこと、悪いこと、男性関係や結婚についてなどすべてオープンに話したんです。なぜならば、私たちはとても親密な関係を演じなければならないので、できる限りお互いを知るようにしました。撮影中も、いつも一緒に食事したりしていましたが、ふたりとも演劇出身だったこともあり、とてもウマが合いましたね。今回の撮影は、リハーサルがほとんどなかったので、ふたりの自然な関係性がそのまま演技に反映できたらいいと思っていました。

――後半には、リドリー・スコット監督による女性映画の金字塔「テルマ&ルイーズ」(1991年)を想起させるシーンもありました。あれから、#MeTooムーブメントが来る2017年までに26年たっています。あなたはこの変化をどう捉えていますか。

これらの変化はとてもいいことで、必要なことだと基本的に思っています。ただ、問題なのは、こうした問題について何か発言すると、ユーモアをもって言及したとしても、歪曲(わいきょく)して受け止められたり、誤解をされたりすることです。例えば、この映画に関しても、私はレズビアンではないので、この役を演じるべきじゃないと主張する人がいるかもしれません。でも、その理論がさらに極端化するとホモセクシュアルな人は、ヘテロセクシュアルな役を演じてはいけない、となってしまうかもしれません。

重要なのは、何事においても対話を持つこと。人の言葉を聞く姿勢が必要なのだと思います。他者の意見が理解できないからといって、安直に批判したり、悪意を持って攻撃したりすることは、考えることや聞くことを停止させるとても危険な行為だと思います。

© PAPRIKA FILMS / TARANTULA / ARTÉMIS PRODUCTIONS - 2019

若者と高齢者が敬意を持って接する世の中に

――本作は、高齢化社会の中で、晩年をどのように生きるかについて描いていると思いますが、この作品に参加したことで、新たに発見したこと、考えたことはありますか。

アジアの国では、年配の方々に対する敬意があると思いますが、私が住んでいるニューヨークは若者が中心で、高齢者の知識とか経験から何かを受け取ることは軽んじられているのがとても残念です。若者と高齢者が敬意を持って接することができる世の中になればいいと思うのですが。

――あなたは72歳で現役で、そのキャリアは、敬意を持って人々に受け入れられていますね。

女優は一生の仕事だと思います。でも、私は3人の子供がいて、女優の仕事だけでなく、家族を大切に生きてきました。子どもは一番上が44歳で、一番下が去年やっと家を出たばかりです。つまり、子供が家に居るという生活を44年間してきたんです。家族を優先し、やりたかった役を断らなければならないこともありました。

しかしながら、去年から子供が家にいない生活が始まり、突然、ひとりで自由に動けるということに戸惑っているのが正直なところですね。今は、制限なく役を引き受けたりできるんですが、もう私の年齢に合う役は限られています。

――ニナとマドレーヌは、世の偏見に惑わされず「自由な生活を送る」という夢を持っていました。あなたの今の夢は?

今、人生において初めて、自由な時間を持てるようになりました。でも、長い間、家族のために生きてきたので、実は、自分が誰なのか、何をしたいのかが自分自身でも正直わからないんです。映画を監督したり製作したりしたいとも思い、今、カレッジの映画史と映画分析の授業をオンラインで受講しています。

新しい役のオファーもあるんですが、そういったことに魅力を感じる一方、家で本を読んだり音楽を聞いたりと、ゆったりと過ごしたいとも思ったりします。とにかく、突然、世界が開かれたという感じでいろんな可能性があり、自分でもそれをどうするべきか、考えている状態です。

%20Joachim%20Gern.jpg)