第73回 ベルリン国際映画祭をひとシネマ編集長勝田友巳が現地からお伝え!

「石がある」©Tatsunari Ota

2023.3.05

ベルリン国際映画祭が日本で見つけた2人の才能 フォーラム部門「石がある」「すべての夜を思いだす」

第73回ベルリン国際映画祭では、新海誠監督の「すずめの戸締まり」や熊切和嘉監督、中島裕翔主演の「#マンホール」のほかにも、日本の若手監督の映画が2本、上映された。エッジの利いた映画を集めた「フォーラム部門」で、太田達成監督の「石がある」と、清原惟監督の「すべての夜を思いだす」。どちらも小規模作品、特に「石がある」は、太田監督が手弁当で仲間を集めて作った完全自主製作映画。しかも描くのは「無為であること」。何も起こらない。配給も公開もまったくの白紙。無名の新人監督の不思議な作品は、いかにして晴れ舞台にたどりついたのか。

太田達成監督=勝田友巳撮影

河原を歩く男女の何も起こらない1日「石がある」

「石がある」は、太田監督が作った2本目の長編作品。仕事で地方を訪れた女が河原で男と出会い、川べりを遊びながら歩いているうちに日が暮れる、というそれだけの物語だ。互いの名前も知らず、恋愛が始まるでもない。無為な時間を共有しただけの2人の間の、親密さと気まずさが入り交じった感情をすくい取った。

ベルリンの上映はほぼ満席。上映後の質疑も途切れず手が挙がって「何も起きない時間の貴重さを感じた」など、作品の意図をしっかりとくみ取った感想が聞かれたのである。

太田監督は1989年生まれ。大学生時代に映画学校に通い、大学卒業後に東京芸大大学院に進んだ。修了作品「ブンデスリーガ」が2017年、ぴあフィルムフェスティバル(PFF)に入選している。修了後は子どもたちと映画を作る仕事に就き、「石がある」は「ブンデスリーガ」以来の新作だ。間が空いたのは「きっかけがなかった」からという。仕事として「監督」をするより、撮りたいものを撮りたい。「石がある」は「友人と旅行した時に手持ち無沙汰で河原で石を拾った体験が基になった」。

「石がある」©Tatsunari Ota

配給も公開も未定 でも世界デビュー

「生産性のないところに価値を見いだしたかった。今は何をするにも選ばされる感覚で、自分で選び取るのが難しい。誰にも指図されず、実感を伴って獲得する瞬間が必要だと思う。肩書や属性、性別も取り払って、個人と個人の、一瞬だけれど奇跡的な時間を作れないか、『私』と『あなた』の対話を試みることが大事ではないか」。何も起きない映画の背景には、現代社会への問題提起が込められている。

川喜多記念映画文化財団からの声かけもあり、ベルリンに応募したところフォーラム部門からメールが来た。出品作を持ってベルリンに来る監督は、製作や配給、宣伝担当者が同行するのが普通だが、「石がある」は配給未定で、自ら映画祭との連絡や取材の対応にあたった。「海外の映画祭で上映されるのは不思議な気分。日本では『ヘンな映画』とはじかれてしまっても、理解してくれる人がいることは励みになった」

ベルリン国際映画祭フォーラム部門責任者のクリスティアナ・ノルド=勝田友巳撮影

斬新、表現の枠広げる「フォーラム部門」

ベルリン国際映画祭で「石がある」が上映されたフォーラム部門は、今年で53年目。映画の新しい表現に挑戦し、枠組みを押し広げるような作品を集めて上映している。今回は世界各国から28作品が選ばれた。フォーラム部門の責任者、クリスティーナ・ノルドは「優れた作品であるのはもちろんだが、因習的ではない、斬新な作品を求めている。ベルリンで上映されることで世界への認知が広がり、作品の後押しにもなると思う」と語る。

ノルドは2022年10月、作品選考のために来日し、多くの日本映画を見た上で2作を選び、選考委員会で承認された。「石がある」についてノルドは「私たちは日ごろ、何かしなければ、目的地に着かなければいけないと思いがち。生産性のなさを描く『石がある』は、資本主義社会に異を唱えているとも言える。とても現代的」。

「語り口もカットが長く、時間をたっぷり使う。今の映画は数秒でカットが変わり、観客に場面を味わう自由と余地を与えない。『石がある』は次に何が起きるのか全く分からず、時に自分が何かを見誤っているのではないかという気にもさせられる。その開かれたことが強さだ」。絶賛なのである。

「すべての夜を思いだす」3©2022 PFF PARTNERS(PiaHoriPro Inc.NIKKATSU) PFF General Incorporated Association

3人の女性の1日を繊細に「すべての夜を思いだす」

一方清原監督の「すべての夜を思いだす」は、東京・多摩ニュータウンを舞台に、3人の女性のエピソードを重ねている。友人に会いに行く求職中の40代、徘徊(はいかい)するお年寄りと出会った30代のガス検針員、友人の命日にその母親を訪ねる20代の大学生。それぞれの孤独と人とのつながりが、繊細に描かれる。こちらは2023年秋の公開を予定している。

清原監督は「世代の違う女性の物語を描きたかった」という。「3人と町の中を歩き回って、その場所をいかに魅力的に撮れるかを考えた。静かな映画が好きで、日常的に見過ごされてしまうことを拾い上げたい」

清原監督は92年生まれ。武蔵野美大を卒業後、東京芸大院に進んだ。太田監督の1期後輩だ。修了制作の「わたしたちの家」が17年のPFFでグランプリを受賞し、同作もフォーラム部門で上映された。「すべての夜を思いだす」はPFFの助成を得て製作され、2作続けてのフォーラム部門上映だ。

清原惟監督=勝田友巳撮影

さりげなさと現代性と

「すべての夜を思いだす」についてノルドは「人生のささやかな一瞬を切り取る感覚がとても好き」と評する。そして映画の底流にあるコロナ禍を指摘した。主人公たちは歩き、バスに乗り、自転車で動き回る。「長い距離の移動ができなくなり、動き回ることの意味、環境と自分の関係性が変わった。その気分を美しく反映している」

さらに「優しさだけでなく、厳しさも感じられる」という。たとえば、40代の女性が職安に行くと、職員はとても親切だが希望の職種を紹介してもらえない。「とてもかすかにだが、性別による役割固定も感じられる。さりげないようでいて、時代と結びついている」。シンプルな作品にある多くのレイヤーを見いだした。

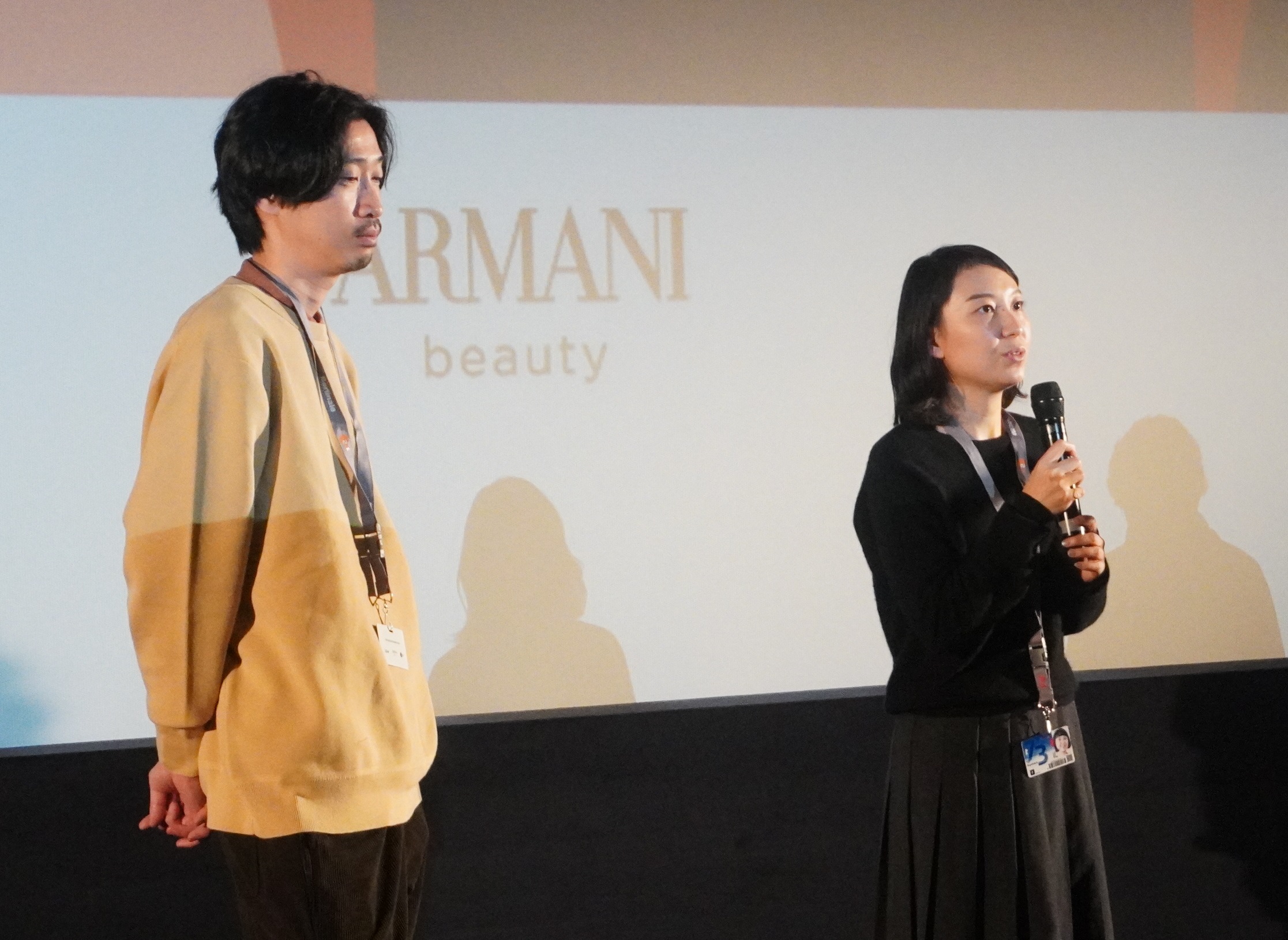

第73回ベルリン国際映画祭での「すべての夜を思いだす」の上映で舞台あいさつする清原惟監督(右)と、同作の助監督についた「石がある」の太田達成監督=勝田友巳撮影

「どこに連れて行かれるか分からない魅力」

ノルドは2作に共通する部分を感じるという。「繊細さ、ゆっくりとしたペース、細部に目を凝らしていること。そして2作とも、どこに連れて行かれるか分からない。他の映画にはない魅力がある」。実は太田監督と清原監督、今回互いの作品の助監督に付いている。大学院の同窓生が作った2作がそろってフォーラム部門出品となったが、これはまったくの偶然だそうだ。

どちらの作品も、分かりやすい娯楽作ではない。しかしフォーラム部門はそこにこそ映画の価値を置く。観客にも温かく迎えられた。映画祭には、出品作を求める世界各地の大小の映画祭関係者も多く集まり、彼らの目に留まれば両作とも世界の映画祭を回ることになる。日本の映画ファンが知る前に、世界に認知されるかもしれない。