2022年も残りわずか。たくさんの作品が公開、配信されました。7月の上半期総決算に続いて、ひとシネマ執筆陣が1年を総まくり、「ゆく年」編は22年の10本を選出しました。返す刀の「くる年」編で、23年の期待作も紹介します。題して「ひとシネマ的ゆく年くる年」。年末年始の鑑賞ガイド、新年のカレンダーとしても、ご活用を。

興行収入1位となった「ONE PIECE FILM RED」©尾田栄一郎/2022「ワンピース」製作委員会

2022.12.29

2022年映画界 興収100億円超4本 脱コロナにはずみ 格差構造は変わらず

2022年は、興行収入100億円を超える大ヒット映画が4本もあり、映画界はコロナ禍の沈滞を吹き飛ばしつつあるように見える。年間興行収入は2100億円程度の見込みで、コロナ禍前、史上最高を記録した19年の約8割まで回復しそうだ。しかし、映画界の大半はそんな数字は人ごと。景気がいいとは言いがたい表情で、新年を迎えようとしている。

洋画興収1位は「トップガン マーヴェリック」© 2022 PARAMOUNT PICTURES. CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

邦画アニメ4本が全興収の25%独占

映画館はシネコンを中心ににぎわった。興収100億円を超えるヒットが4本も出たのは、「ラストサムライ」など洋画が好調だった04年と、「天気の子」「アナと雪の女王2」などが並んだ19年の2度しかない。

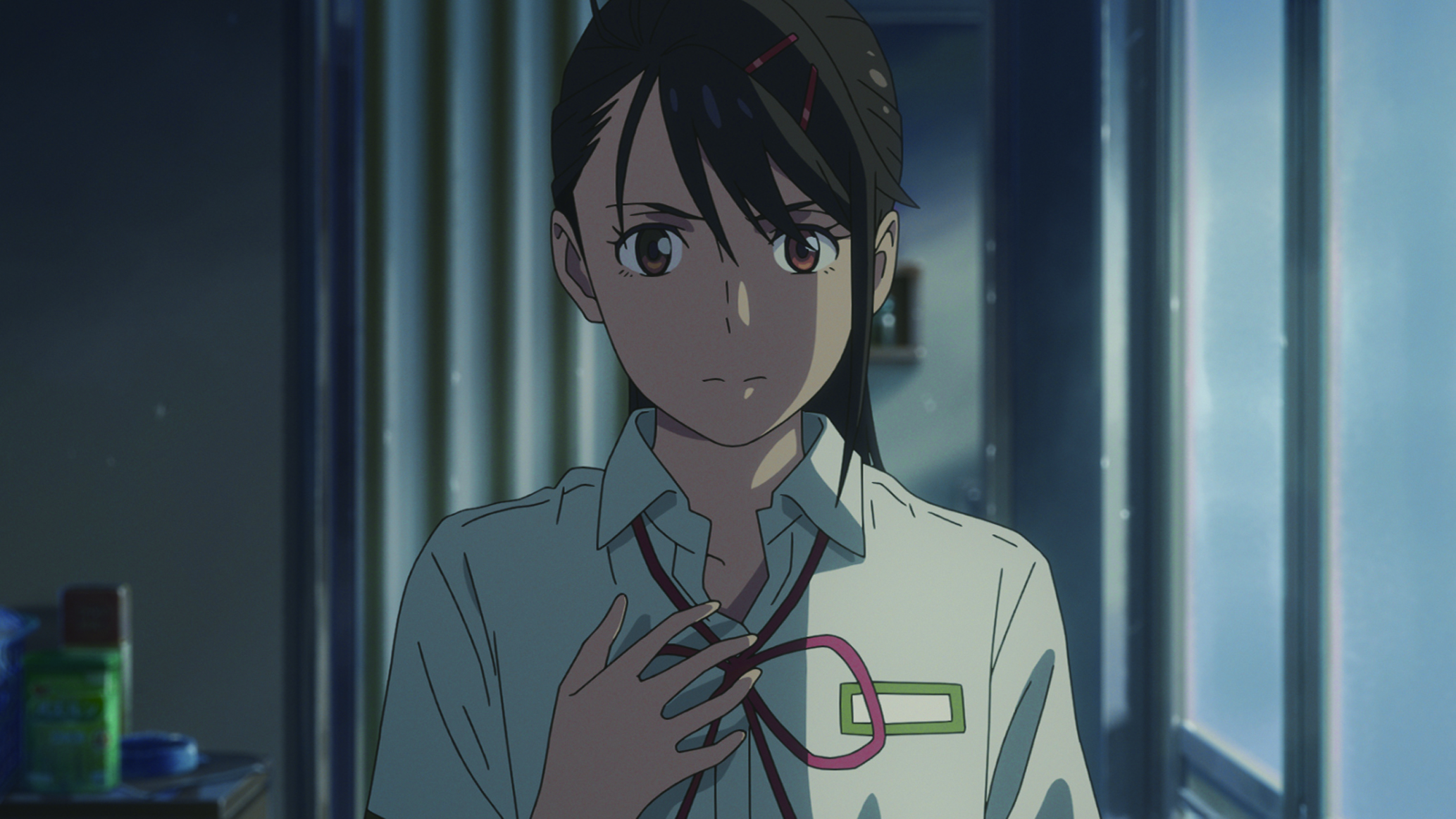

22年は、「ONE PIECE FILM RED」(約187億円)▽「劇場版 呪術廻戦0」(約138億円)▽「トップガン マーヴェリック」(約135億円)に加え、「すずめの戸締まり」が公開1カ月で90億円を超え、最終150億円が視野に入る。続く「名探偵コナン ハロウィンの花嫁」も98億円に達した。邦画アニメ4本が、全体の4分の1を占めることになる。

コロナ禍前に興行を支えた洋画メジャーは、コロナ禍で普及した配信重視へとシフト。延期を繰り返した「トップガン」は、主演のトム・クルーズが劇場公開にこだわり、クルーズの来日もあって盛り上がり期待通りの好成績。戻りの遅かった中高年の観客に足を運ばせた。

快進撃を続けた「すずめの戸締まり」©2022「すずめの戸締まり」製作委員会サブ

配信シフトの洋画 中小規模の苦戦変わらず

しかし総じて苦戦が目立つ。大ヒット作とそれ以外と、興行の二極化が言われて久しいが、その傾向はますます進む。観客の根こそぎ動員を図るシネコンが、スクリーンの大半を人気作の上映に回すことが常態化した。「トップガン」や「すずめの戸締まり」の公開直後は、スクリーンのほとんどを占拠していた。

独立系の配給業者の間では、「3億の壁」と言われている。日本の映画界でヒットの基準は興収10億円とされているが、製作費が1億~2億円の中規模映画なら、興収3億円で興行のみで製作費が回収できるリクープラインが見えてくる。しかし、ここがなかなか超えられない。海外の映画賞受賞やSNSなどでのバズるなどの起爆剤を得れば興行ではじける可能性もあるが、そうした話題に頼らず作品の力だけではなかなか及ばないのだ。メジャー系も振るわない外国映画は、いっそうの苦戦を強いられている。

カンヌ国際映画祭でも評価された「PLAN 75」©2022「PLAN 75 」製作委員会 /Urban Factory/Fusee

若手からベテラン 邦画は豊作

一方で、作品的な評価が高いのは中小規模の映画という構図も変わらない。

前年のカンヌ国際映画祭脚本賞から始まった濱口竜介監督の「ドライブ・マイ・カー」の賞取り行脚は、米アカデミー賞国際長編映画賞受賞で締めくくられた。濱口監督と並ぶ新しい世代の作り手たちも、次々と現れている。高齢化社会の行き着く果てを示した早川千絵監督の「PLAN 75」、個としての人間を問い続ける深田晃司監督の「LOVE LIFE」、三宅唱監督の「ケイコ 目を澄ませて」は奥行きある映像で主人公の内面を繊細に活写した。

ベテランの高橋伴明監督は「夜明けまでバス停で」で不寛容な日本社会を軽やかに風刺し、吉田恵輔監督の「神は見返りを求める」は、SNS社会のひずみをブラックコメディーに仕立てた。

男性社会への反撃も目立った 「TITANE/チタン」© KAZAK PRODUCTIONS – FRAKAS PRODUCTIONS – ARTE FRANCE CINEMA – VOO 2020 ©Carole_Bethuel

女性の置かれた状況を問い直す力作も

女性を主人公にした力強い作品は、邦洋問わず目立った。外国映画では「TITANE/チタン」(ジュリア・デュクルノー監督)、「わたしは最悪。」(ヨアキム・トリアー監督)、「あのこと」(オードレイ・ディバン監督)、日本でも「マイ・ブロークン・マリコ」(タナダユキ監督)、「さかなのこ」(沖田修一監督)など、壮観だった。

シリアスなドラマとしてあるいはコメディーとして、いずれも男性中心社会の有りようを問い直す。それは性別だけでなく、抑圧された人たちの声を届けることにほかならない。22年は、小粒だが良質の作品が並んだのではないか。

岩波ホール最終日となった2022年7月29日、多くの来場者がチケットを買い求めていた=三浦研吾撮影

岩波ホール閉館 ミニシアターの意義再考を

こうした中、東京・神保町の岩波ホールが7月に閉館、映画ファンと業界に衝撃を与えた。半世紀以上にわたってアートフィルムに光を当て、日本のミニシアターの象徴的存在だった。以前から苦境は伝えられていたが、コロナ禍が契機となった。ここ数年で配信サービスが飛躍的に普及し作品数が激増、映画の鑑賞環境や接触の仕方が様変わりしている。日本の映画の多様性を支えてきた各地のミニシアターの役割を、改めて見直す時だろう。

東京国際映画祭では、映画団体が一堂に会したシンポジウムも開催された=勝田友巳撮影

製作現場健全化の転機

日本映画の撮影現場の労働環境を見直す動きも、いっそう大きくなった。多くは規模と予算が釣り合わず、長時間労働や低賃金が常態化。セクハラ、パワハラの温床ともなっていることに、次々と疑問の声が上がっている。

経済産業省の提言を受けて「映画制作適正化機構」の設立準備が日本映画製作者連盟を中心に進み、今年は是枝裕和監督らが「日本版CNC設立を求める会」を発足させ、産業振興と人材育成の公的機関設立を呼びかけた。情熱と精神論頼りだった日本映画界が、健全化される大きな転機を迎えている。

多様で立場が分かれる日本映画界の意見集約は骨の折れる仕事だが、ここが正念場だろう。実効性のある仕組みを整えられるかに、日本映画の未来がかかっている。