毎週公開される新作映画、どれを見るべきか? 見ざるべきか? 毎日新聞に執筆する記者、ライターが一刀両断。褒めてばかりではありません。時には愛あるダメ出しも。複数の筆者が、それぞれの視点から鋭く評します。筆者は、勝田友巳(勝)、高橋諭治(諭)、細谷美香(細)、鈴木隆(鈴)、山口久美子(久)、倉田陶子(倉)、渡辺浩(渡)、木村光則(光)、屋代尚則(屋)、坂本高志(坂)。

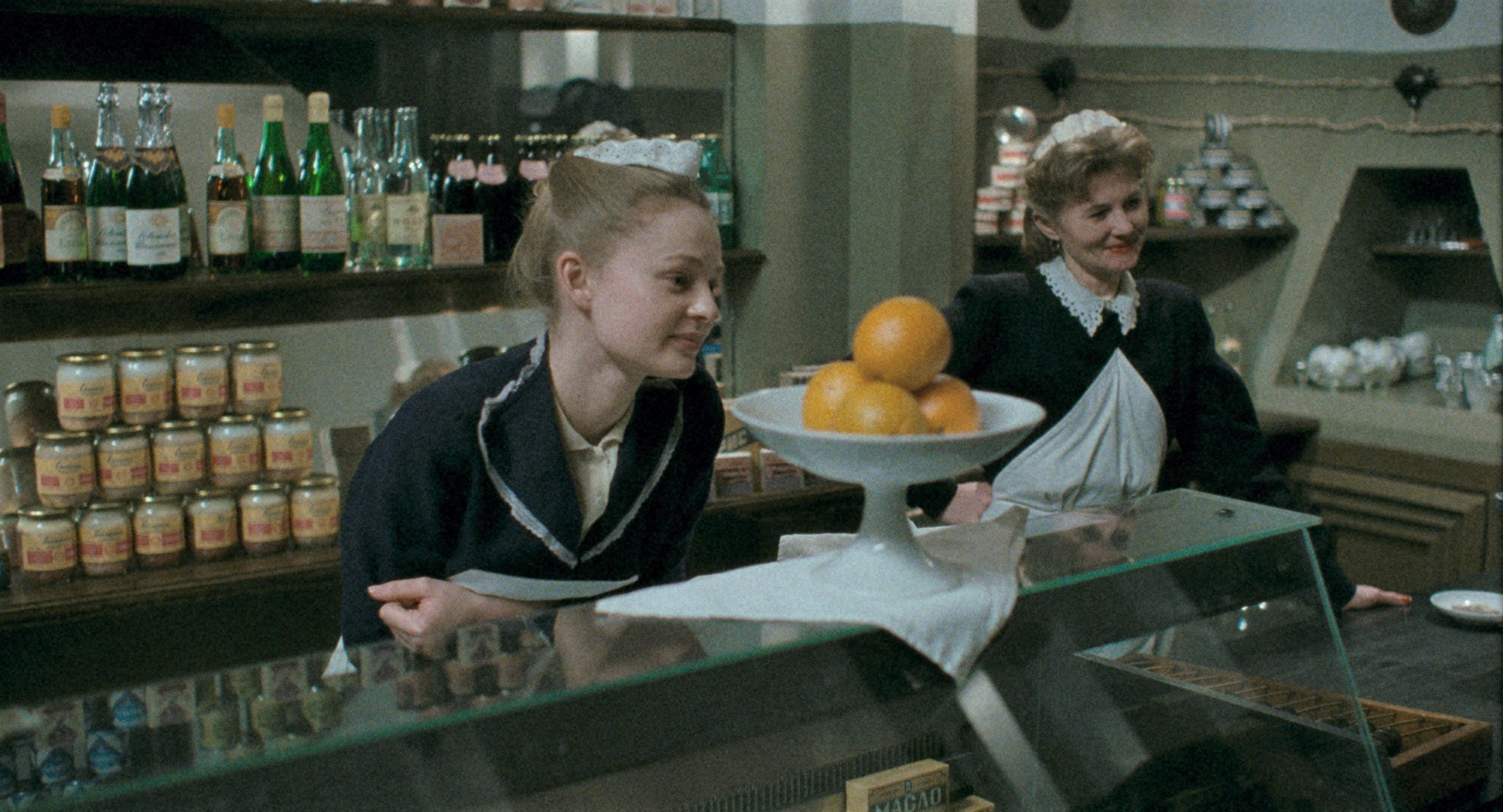

「DAU. ナターシャ」©︎PHENOMEN FILM

2021.2.25

この1本:「DAU. ナターシャ」 〝ソ連〟再現、異様な迫力

映画は映っているものだけで評価すべきだという考えには賛成するけれど、本作ばかりはスクリーンの外に目が行ってしまう。物語を追っても何だかよく分からないのに、異様な迫力と緊迫感。映画のために周到に作られた「現実」が、スクリーンの虚構性を制圧しているのだ。

1952年、ナターシャ(ナターリヤ・ベレジナヤ)はソビエト連邦某所の「物理技術研究所」の食堂で働いている。研究所を訪れたフランス人科学者ビジェと性的関係を持ったことでKGBに拷問される。物語はこれだけ。

ナターシャと年下の同僚オーリャとの取っ組み合いのケンカや、研究所の奇妙な人体実験などが点描されるものの、設定や人物の紹介や説明はしない。撮影は手持ちの長回しで、ナターシャとビジェのベッドシーンも延々と映し出す。感情移入の糸口は与えられず、観客は画面の出来事を傍観するしかない。

極めつきはKGBのアジッポによる尋問場面だろう。ナターシャを呼び出したアジッポは尋問室での親しみを込めた態度を隣の拷問部屋では一変させ、非人道的な暴力を容赦なく加える。その一部始終を追いかける。無機質で一見素っ気ない描写に、映像が作り物であることを忘れさせ見てはいけない光景を目にしてしまったイヤな後味を残す。

映画の目的は全体主義社会の再現だという。1万2000平方㍍の巨大セットに当時のままの建物が作られ、数百人が当時の服装で、当時の食事と言葉と通貨を使って生活したそうだ。40カ月にわたる撮影で700時間のフィルムが残り、プロジェクトのホームページには20本以上のタイトルが並ぶ。「ナターシャ」はほんのサワリ。その全体像がいかなるものか、怖いもの見たさを抑えられない。

イリヤ・フルジャノフスキー、エカテリーナ・エルテリ監督。2時間19分。東京・シアター・イメージフォーラム、大阪・シネ・リーブル梅田(3月12日から)ほか。(勝)

ここに注目

プロジェクトの異様さが作品全体を支配し、自分がこの世界に放り込まれたらと想像するだけで恐ろしくなる。ナターシャが同僚と言い争ったりパーティーに興じたりする姿は私たちと変わらない。だが、告発の対象になり得る存在として常に監視されていることを考えると、「体制が求める人間らしさ」を演じているようにも思えて、恐怖で人々を支配する全体主義のおぞましさを感じる。終盤、ナターシャがアジッポから強いられる行為は目を背けたくなるほどだが、その後の彼女の選択は弱くて残酷な人間の本質をさらけ出している。(倉)

技あり

ユルゲン・ユルゲス撮影監督は、ソ連時代の感性が残る土地ハリコフに作ったセットに集まった人たちを、手持ちカメラとカラーフィルムで描いた。彼は手持ち撮影が好きで、篠田正浩監督の「舞姫」(1989年)のドイツ部分を撮った時、三脚ごとカメラを持ち上げ「手持ち」撮影したという。所を得た仕事だといえる。「舞姫」では、宮川一夫撮影監督の日本部分にドイツ部分をきれいに合わせた技量の持ち主。フィルムを自在に操り、黒の面積が大きい硬い階調で、50年代ソ連映画のルック(映像の外形)の再現を狙い成功した。(渡)