第76回カンヌ国際映画祭が、5月16日から27日まで開催されます。パルムドールを競うコンペティション部門には、日本から是枝裕和監督の「怪物」、ドイツのビム・ベンダース監督が日本で撮影し役所広司が主演した「パーフェクトデイズ」が出品され、賞の行方がきになるところ。北野武監督の「首」も「カンヌ・プレミア」部門で上映されるなど、日本関連の作品が注目を集めそう。ひとシネマでは、映画界最大のお祭りを、編集長の勝田友巳が現地からリポートします。

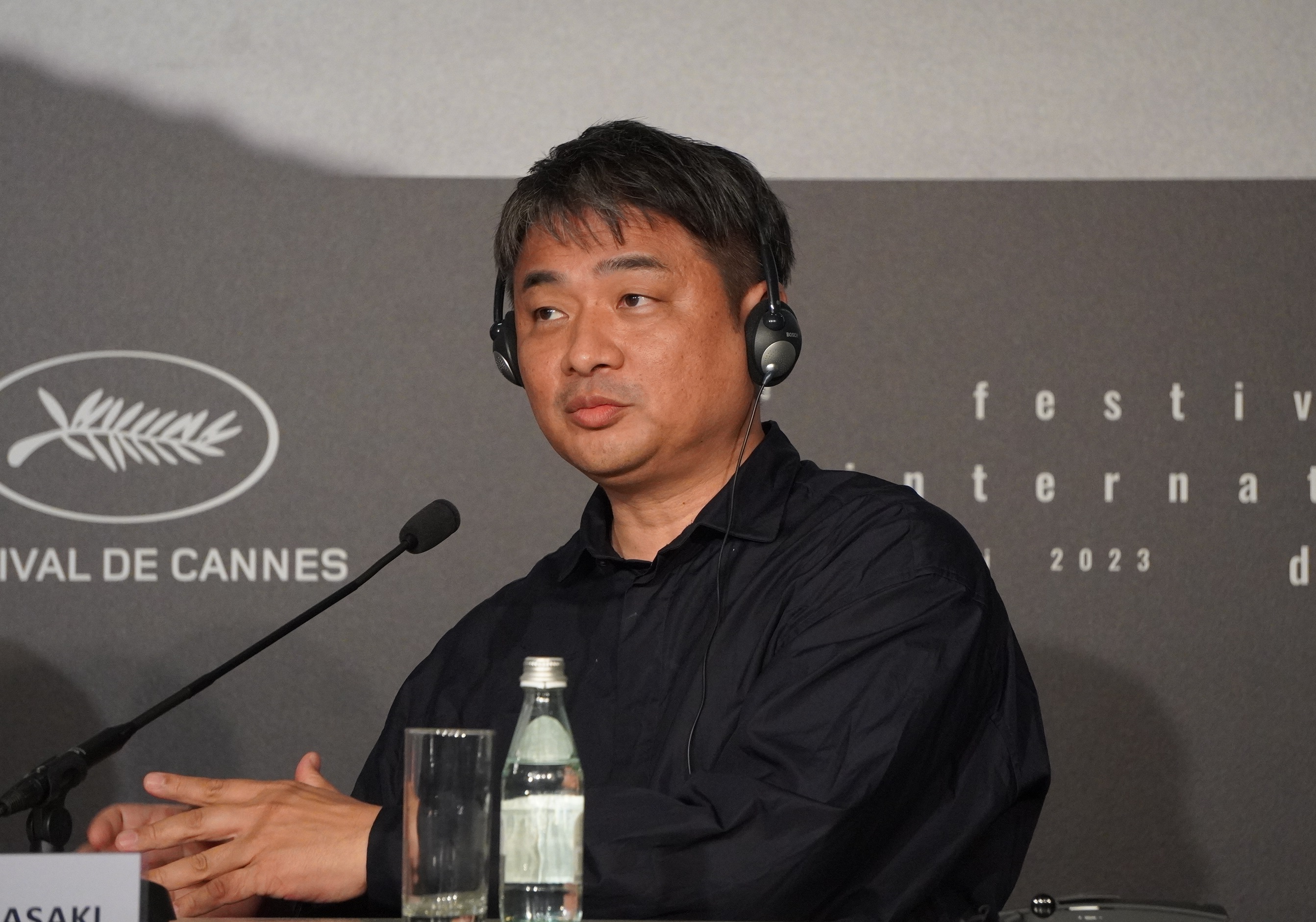

第76回カンヌ国際映画祭で「パーフェクトデイズ」について語るビム・ベンダース監督(左)と役所広司ら=2023年5月25日、勝田友巳撮影

2023.5.27

渋谷の公共トイレからカンヌ国際映画祭へ 「パーフェクトデイズ」成り立ちの舞台裏

第76回カンヌ国際映画祭で25日夕(日本時間同日深夜)、コンペティション部門で公式上映された「パーフェクトデイズ」。ドイツのビム・ベンダース監督が、役所広司を主演に日本で撮影した日本映画だ。主人公が東京都渋谷区のトイレ清掃員という風変わりな設定のこの映画、いかにして製作されたのか。

THE TOKYO TOILETプロジェクト

ことの始まりは、渋谷にある17の公共トイレを、誰もが使いやすく、快適に改修する「THE TOKYO TOILETプロジェクト」。柳井康治氏がプロジェクトオーナーで、2020年から安藤忠雄、隈研吾ら世界的建築家、デザイナー16人が設計してトイレを刷新し、清掃・維持にも力を入れている。この中から「公共トイレの価値観を変えるアート映画」という企画が生まれた。

監督を探す中で建築に造詣が深く親日派でもあるベンダースの名前が挙がり、21年暮れ、高崎卓馬プロデューサーらが、プロジェクトの趣旨と監督依頼の思いをしたためた手紙を送った。ベンダースは「最初は『何? トイレ?』と思ったが、世界的建築家が関わり、社会的意義もあることが分かった。東京に10年も行っておらず〝ホームシック〟でもあった」と快諾。「手紙はまるでクリスマスプレゼントだった」

「パーフェクトデイズ」より © 2023 MASTER MIND Ltd.

役所広司がトイレ清掃員

トイレ清掃員の主役に役所広司の名前を出すとベンダースは「彼とは一度仕事をしてみたかった」。役所も「ベンダースとの仕事を断る理由がない」と即決する。翌22年5月に来日し、脚本のための調査と製作発表記者会見。この時点で決まっていたのは、渋谷のトイレ清掃員に役所広司という点だけ。ドキュメンタリーか劇映画か、短編か長編かなどすべて白紙だった。

ベンダースは渋谷のトイレを視察し「日本的なアイデアだと思った。建築物であり社会性があり、独特で文化的」「ユートピアのよう。平等で無料、安全で清潔な休息の場所」と感銘を受ける。作品は「コロナ禍の後の東京の生活を、自由に創作するフィクション」となった。

「パーフェクトデイズ」プロデューサーの高崎氏

存在しない人物の詳細な取材

ベンダースはまず、ストーリーよりも主人公の平山造形に取りかかる。高崎は「どこに住んでいるか、何時に起きるか、年収は、家族は、テレビはあるか、洗濯と風呂はどうしているか‥‥‥と質問攻め。存在しない人の取材をしている感じだった。墨田区周辺と想定して候補地を歩き回ってもこちらの挙げたロケ地候補には反応せず、あるアパートに目をつけて『ここの2階に住んでいる』と決めた」。結局ここは使用できず別のアパートになったが、映画の中で平山が訪れる銭湯やコインランドリー、飲み屋などはすべてこのアパートから実際に行ける範囲にある場所で撮影している。

「劇映画ならまったく離れた場所でも都合よく編集して問題ないのに、ベンダースはそれをせず、生活圏にまとめることにこだわった。ウソがない。撮影する場所も、いかにも東京という場所は排除されて、東京で海外ロケをしているようだった」と高崎は振り返る。

ドキュメンタリーのような劇映画

そして平山に起きそうなエピソードのメモを作って出し合い、選別して脚本が出来上がった。映像化されなかったエピソードや平山の来歴も、詳細に作られた。撮影はリハーサルなし。現場にあるものを取り入れていく。ベンダースは「ドキュメンタリーのように即興的に撮るのは得意だし、今回は特に早く撮った。カットの合間に広司がコーヒーを飲む暇もないくらい」。

映画の中で、毎朝女性が道をほうきで掃く音が平山の目覚まし代わりになっているが、これも現場付近で実際に掃除をしている女性だ。「登場順のクレジットで役所さんより先に出てくるのはこの人」と高崎は笑う。

かくして出来上がった作品は、平山という人物の数日間の記録のようである。きちんと片付いた古いアパートに1人暮らし。たくさんの本とロックのカセットテープ、鉢植えの木以外には物がない。早朝に起きて車で渋谷に向かい、いくつものトイレを丹念に、隅々まで磨き上げる。夕方に仕事を終えると居酒屋で1人食事をし、銭湯に行って本を読み、寝る。1日の出来事を夢に見る。休みの日には古本屋に寄り、行きつけの飲み屋でおかみと会話する。

単調な生活の中に、軽薄な同僚と彼が好意を寄せる女性、家出してきためい、疎遠な妹らが登場する。役所は「平山は質素でお金もないけれど、1日に満足して幸せに眠る。日常の見過ごしそうなものを美しく描いた」と映画を説明。ベンダースも「平山の謙虚さは、誰もが持っているものだと思う。彼は伝統的な価値観を持っていて、ユニーク。今を生きる人として、世界中が共感できると思う」と話す。映画はさりげないようでいてディテールの切り取り方が絶妙で、会話の端々に人生への洞察を感じさせる。ベンダース監督ならではの東京が映っていた。

平山に会って美しいトイレの価値を知る

ところで、映画の当初の目的だった公共トイレのイメージ刷新は成功したのだろうか。映画の中ではいくつもの斬新なトイレが登場し、清掃の手順や手法が描写され、平山は同僚に「やり過ぎ」と言われるほど熱を入れる。とはいえあくまでも平山の生活の一部。ベンダース自身は「目をつぶると、最高にすてきな場所だったと思い出す。次に東京に行ったら、全部のトイレに座りたい」と語っているが――。

高崎は、その疑問にこう答えた。「平山の人生を描くことが答え。ベンダース監督は『平山に会いに行く』と何度も言っていた。テーマが何かということより、会いたくなることが大切だと思う」と話す。「何かをきれいに使うのは、価値を感じるから。アートで心が動けば、それは生涯残る。映画を通して、『東京トイレ』が公共性の代名詞になるといい」。確かに見終わって以来、トイレはキレイに使おうとことさら意識するようになっている。