河瀬直美監督のオリンピック記録映画「東京2020オリンピック SIDE:A/SIDE:B」は、賛否が真っ二つ。「記録ではない」と批判される一方で、「河瀬監督らしい作品として成立している」との称賛も。「この時代に何が起きているか、私が見た時代の現実を映画にした」という河瀬監督に聞いた。

コロナ禍での取材とさまざまな試練

自身も高校卒業までバスケットボールに打ち込み、奈良県代表として国体に出場したアスリート。オリンピック公式記録映画の依頼は、「自分の映画作りはこのためにあったのではないか」というほどの意気込みで受けた。前回1964年の東京オリンピックを記録した市川崑監督の「東京オリンピック」は大ヒットし、作品としても高く評価されている。国際オリンピック委員会(IOC)からは「市川監督版のように、あなたでしか撮れないものを」と求められたという。ところが…。

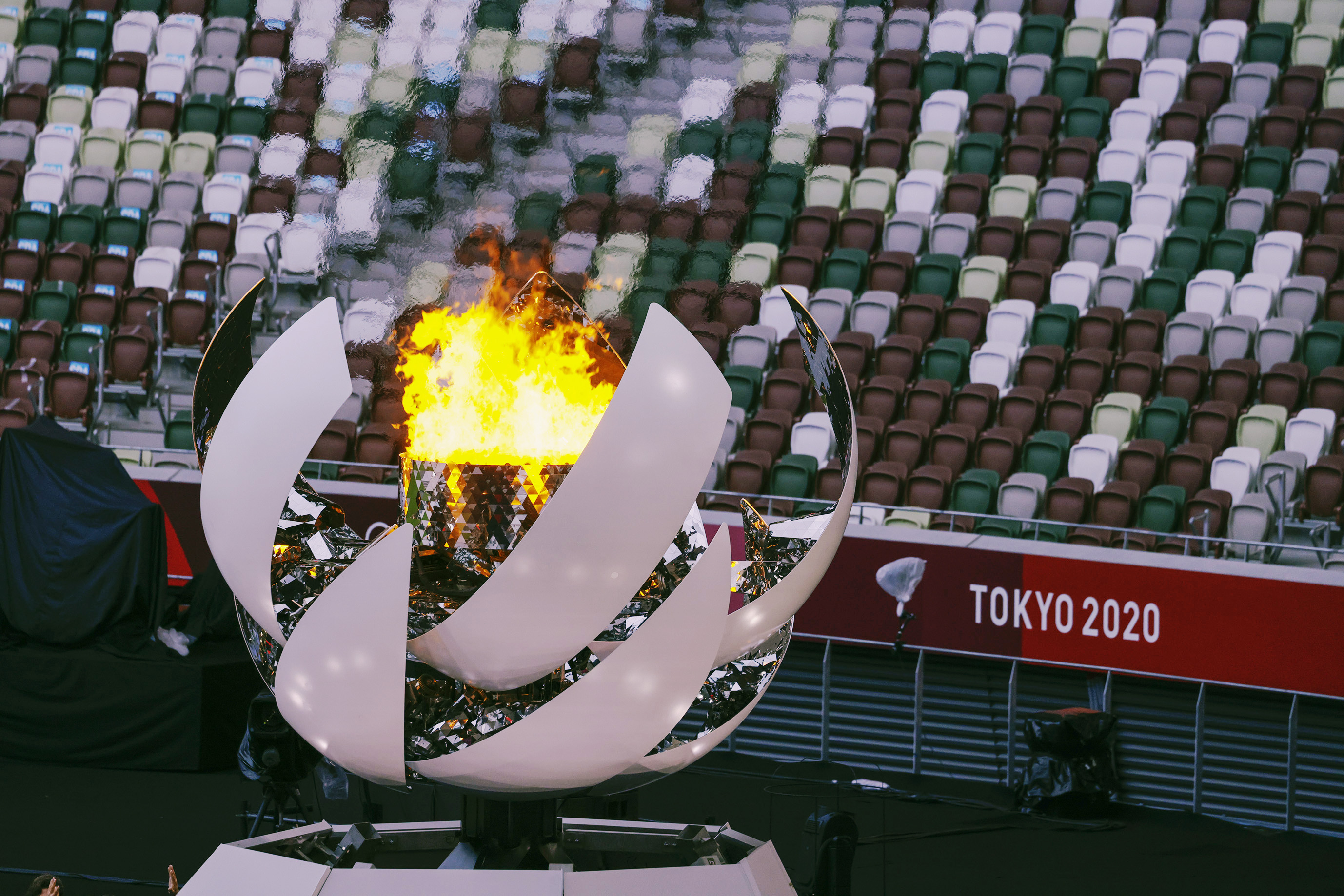

2019年秋の取材開始から、異常事態の連続。11月、東京は暑すぎるとマラソン、競歩の会場が札幌に移転。20年に入ると新型コロナウイルス感染が急拡大し、3月には1年延期が決まる。同年末には開会式の演出チームが解散、コロナ禍終息が見えないまま、開会まで半年を切ったところで森喜朗・組織委会長が舌禍で辞任する。開催の是非をめぐる議論が渦巻く中で、緊急事態宣言下での無観客開催。異例ずくめ。取材も困難を極めた。

15人ほどのディレクターが取材に散ったが、「とにかく選手に近づけない」。ドキュメンタリーは、物理的にも心理的にも、対象にどれだけ近づけるかが決め手となる。「コロナ禍で合宿もなくなったし、人との距離も取らねばならず、全然選手と会えない。医療関係者や宗教家の取材をしながら、オリンピックを撮ってるのかなんだか、分からなくなっていました。完成した映画で外国選手の映像が多くなったのは、日本人が撮れなかったからです」

エモーションが撮れない

競技会場での取材も様変わり。数十台のカメラを配し、撮り直しまでしたという市川版は夢物語のよう。「市川監督は競技にものすごく近づけた。ところが今は、オリンピック放送サービス(OBS)が、カメラアングルのいいところを全部押さえている。カメラを設置するのに何百枚もの書類を出して、それでもノーの連続。OBSのカメラに写るとこにいちゃいけない、指定された枠からちょっとでもはみ出すと、人が飛んできた」

選手へのインタビューも同様だ。公式記録は後回し。「OBSが最初で、せめてその次かと思ったら、一番最後。選手はたくさんのカメラに同じ事を話し続けるので、もうエモーションは撮れないんです」

映像だけではない。現場でとった音はほとんど使えなかった。「すべての会場で音楽がかかっていたから。それを取り除く作業から取りかかり、音を作りました。公式だから自由に、お金もたくさんと思われてるけど、そんなことはなくて。まさかの困難でした」

3年半に及ぶ取材で撮りためた映像は5000時間分。「SIDE:B」が完成したのは公開10日前だった。「ほんとつらかった」と一言。OBSの素材を使うことはできたが、競技の記録にする気はなかったし、アングルも意に沿わなかった。競技の結果やハイライトはテレビに任せ、目指したのは「自分の目を通した時代の記録」だという。編集にあたって意識したのは、他の作品と同様「感情の揺らぎ」。

日本の課題が浮き彫りに

シリアの難民選手、女子ソフトボールの金メダル、ママアスリートの明暗など、エピソードは選手や競技よりも人間としての姿に焦点がある。「ひとつずつ完結したら感情もブツブツと切れてしまう。サーフィンやスケートボードといった、新しい風を運ぶ競技を挿入しながら、エモーションを大事にして編集しました」

開催か中止か迷走する中で翻弄(ほんろう)される選手たち、選手村の食堂で、競技場の整備で、職務を全うしようとする人たち、五輪と組織委を批判する人たちも、率直に記録した。

「自分もアスリートだったので、開催に関しては、照準を合わせてきた選手の側にいました。開催できる方法を考えられないかと。でも、『なんでオリンピックだけ』という声が上がるのも当たり前。どちらに傾いてもちゃんと記録しないといけないと考えていました」

取材し、素材を編集しながら「日本の課題が浮き彫りになっていると思いました」。例えば森喜朗氏の辞任劇。「森さんは浅はかだったが、真意は違ったはず。しかし言葉を尽くして説明する人がいない。止める人がいない。映画の中で山口香さんが指摘したように、森さんの周りの人たちが何をしてるか見えない。そういう空気を作っている組織は何なのか」

開催決定までの迷走ぶり。「どれだけ感染防止対策をとっても完璧かどうかは分からない。マスコミや世論は、否定的な部分ばかり追求する。昭和の時代なら、自分が責任取ると確固たる自信を持って言う人が出ていたかもしれない」。SNSなどで極端な世論が瞬時に形成されるのが現代だ。「民主主義なのに、言いたいことを言えないような国になってしまうのではないか」

たとえ今は見られなくても

平和と協調を掲げた華やかなスポーツの祭典の記録は、五輪を巡る分断と混乱も映し出した。しかし、この作品を組織委が認めたことは、希望かもしれない。

「組織委もハラをくくってるんだと思います。この映画が公開されるということは、自分たちの失敗を認めるということ。よりよい方向に進むためには、どうしてこうなったかを考える対話とか議論が必要です。例えばもう一回、五輪を開催する時に、こうならないためにどうすればいいか。このままではいけないと、分かっていると思う」

そして、商業主義とスポーツの祭典の矛盾があらわになった、肥大化した五輪のありようも。「五輪は変わった方がいい。このままでは立ちゆかなくなるでしょう。若者のオリンピック離れが始まってますよね。巨額の放送権料ゆえに、夏の東京で開催しなければならなかった。マラソンが移転した札幌でも、31度。選手の命が守られないことにつながっている。五輪は膨大なお金をもうけられようになって、強大な力を持ってしまった。その中で権威争いのようなことがあれば、アスリートファーストには絶対ならない」

3年半、全精力をつぎ込んだ。興行は「無観客上映」とやゆされる寂しさだが、作品には満足している。

「自分にはこれが精いっぱい、思いも含めて描けたと思う。今は見てもらえなくても、50年後、100年後、私が死んだ後にも見られる映画になっている。映画の中に登場する子どもたちが、大人になってから喜んでくれるかもしれない。私が見た時間と、映画によって、何かがつながればいいと思う」