映画の魅力は細部に宿る。どうせ見るならより多くの発見を引き出し、よりお得に楽しみたい。「仕事と人生に効く 教養としての映画」(PHP研究所)の著者、映画研究者=批評家の伊藤弘了さんが、作品の隅々に目を凝らし、耳を澄ませて、その魅力を「よくばり」に読み解きます。

ワークショップ参加者が描いた、ライブハウスを舞台にした映画の絵コンテ

2023.1.11

「おもしろかった」を支える見えない工夫を見てみよう 映画分析「超」入門②:よくばり映画鑑賞術

作り手側の立場に立つと、それまで見えなかった景色が見えてくることがある。それは映画鑑賞においても同様である。

いまやiPhoneでも映画が撮れるとはいえ、じっさいに作品を仕上げるのは大変である。だが、どんな作品(シーン)にしたいかを考えるだけならカメラも俳優も予算も必要ない。それでいて、作り手のマインドを疑似的に体験することができる。

私は担当している大学の授業で、学生に映画撮影の設計図となる絵コンテを作成するワークを課している。今回は「映画分析『超』入門」の第2回として、このワークの効果を紹介していきたい。

「春はあげぽよ」とジャーゴン 映画分析「超」入門

映画のシーンを考えよう

2022年度は三つの大学で映画関係の講義を担当した。いずれの大学でも、学生たちには最初の講義回で画像のようなワークシートに取り組んでもらっている【図1】。

【図1】学生に最初の講義で取り組んでもらうワークシート。

映画のシーンを自分で考え、それを絵コンテにして表現するというワークである。場所は多くの学生にとってなじみのある教室に限定している(自由度が高すぎると短い時間内にアイデアを絞り込むのが難しくなるから、という理由もある)。

私が教えているのは映画の作り方ではなく、映画の見方である。にもかかわらず、なぜ絵コンテなのか。一度、作り手側の視点に立って見ることで、映画の見方が劇的に変わるからである。

絵コンテを作ってみる

ほとんどの観客は、映画を分析対象とは考えていない。スクリーンに映し出される映像を受動的に楽しむ場合が多いだろう。じっさい、映画館のシートに身を沈めて目の前を流れゆく映像の奔流に身を委ねる快感は何ものにも代えがたい。

しかし、映画を作る側は、受け身の観客にストーリーや見せ場がわかるように作らなければならない。ほとんどの観客に見過ごされてしまうような無数の小さな工夫の積み重ねこそが、観客の「あー、おもしろかった」という体験を支えているのである。

絵コンテのワークは、その「小さな工夫」を可視化するための試みである。今の学生たちは幼い頃からさまざまな映像に触れてきている。ワークシートにはそうした経験に基づく「工夫」がおのずと表れる。学生自身が意識している場合もあるし、自分が知っている作品を思い浮かべてそれをなぞった結果、無意識のうちに実践している場合もある。その工夫を言語化していくのが講義の次のステップである。

全体状況を示す「エスタブリッシング・ショット」

ここからはじっさいに学生が提出したワークシートを例に、その過程を疑似体験していただくことにしよう【図2】。

【図2】学生ワークシート例(1)

1番目のショットは教室全体を俯瞰(ふかん)で捉えたものである。このショットによって、観客に場所や状況を即座に伝えることができる。シーンの最初に置かれるこのようなショットのことを「エスタブリッシング・ショット」と言う。日本語で「状況設定ショット」と呼ばれるこのショットによって、文字通り、シーンの状況が設定されるのである。

エスタブリッシング・ショットは「ロング・ショット」で提示されることが多い。ロング・ショットとは、カメラと被写体の距離が遠いショットのことを指す。これによって画面内の情報量が増え、観客が後に続くシーンを理解する際の足がかりを提供する。

「学校」のシーンを導入する校舎の外観

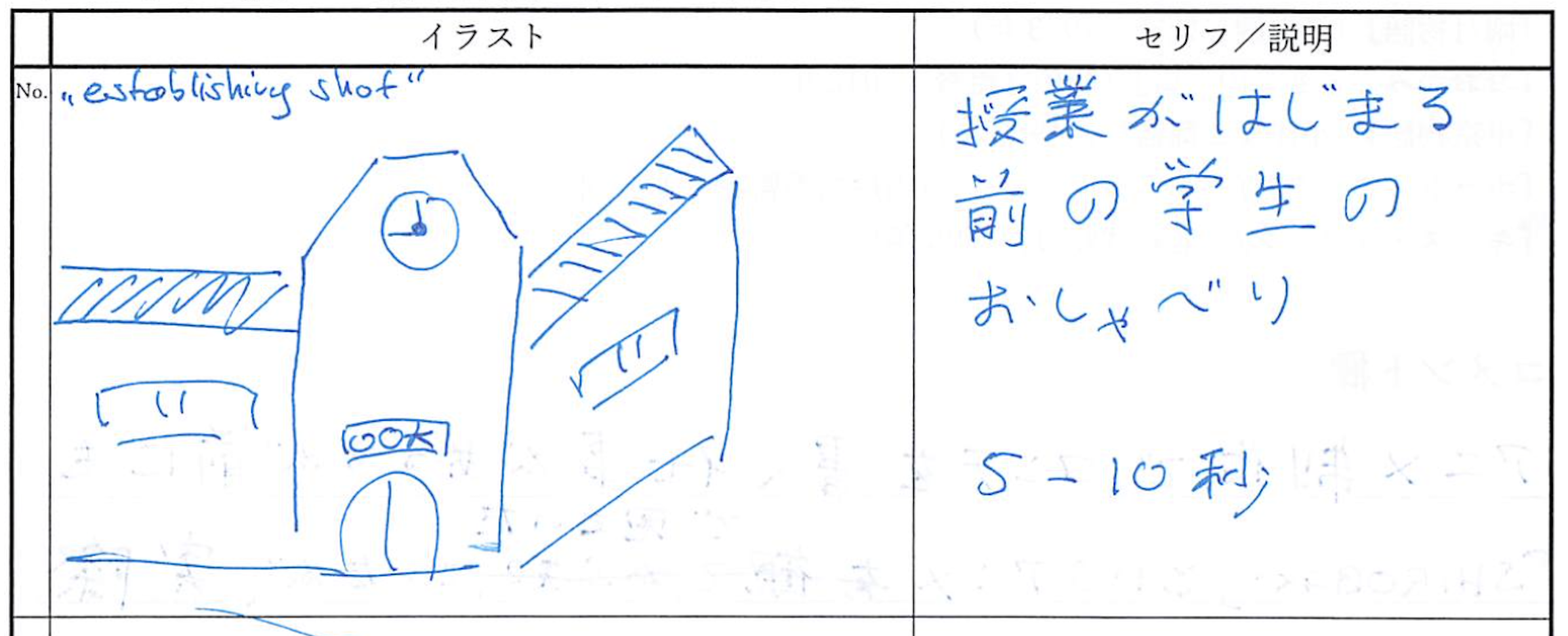

エスタブリッシング・ショットの知識を持っていた学生が、それを踏まえて作成したワークシートが下記のものである【図3】。最初のコマの上部に「establishing shot」の文字が書き込まれている。校舎の外観によって場所を設定すると同時に、時計があることで時間もわかるようになっている。

【図3】学生ワークシート例(2)

じっさいの映画においても、学校を舞台にしたシーンを始めるときには最初に校舎の外観を映したショットを用いることが多い。たとえば、小津安二郎の「東京物語」(1953年)の終盤に出てくる学校のシーンもそのようになっている【図4】。校舎のショットの後、廊下のショットを挟んでカメラは教室内を捉える。ここではシーンの最初から唱歌「夕の鐘」を歌う子どもたちの声が聞こえており、音響面からも場所が学校であることを強調している。

【図4】「東京物語」小津安二郎監督、1953年(DVD、松竹、2013年)より、学校のシーンを導くエスタブリッシング・ショット。

もちろん、すべてのシーンの最初にエスタブリッシング・ショットを置かなければならないわけではない。基本を外して、あえていきなりアクションの途中からシーンを開始すれば観客の意表を突くことができるし、その方が効果的な場面も多々あるだろう。

ショット・サイズにも意味がある

映画においてはショットのサイズに注目することも重要である。ショット・サイズには意味があることが多く、逆にサイズに意味のないショットを積み重ねるとノイズになりかねない。国や地域、時代や撮影所によって微妙に呼び方は異なるが、おおよそ以下のように整理してもらえればひとまずは十分だと思う。

>クロースアップ

>ミディアム・ショット(バスト・ショット、ウエスト・ショット、ニー・ショット)

>フル・ショット(画面いっぱいに全身が収まっている状態)

>ロング・ショット(風景のなかに人物が小さくぽつんと見えているような状態)

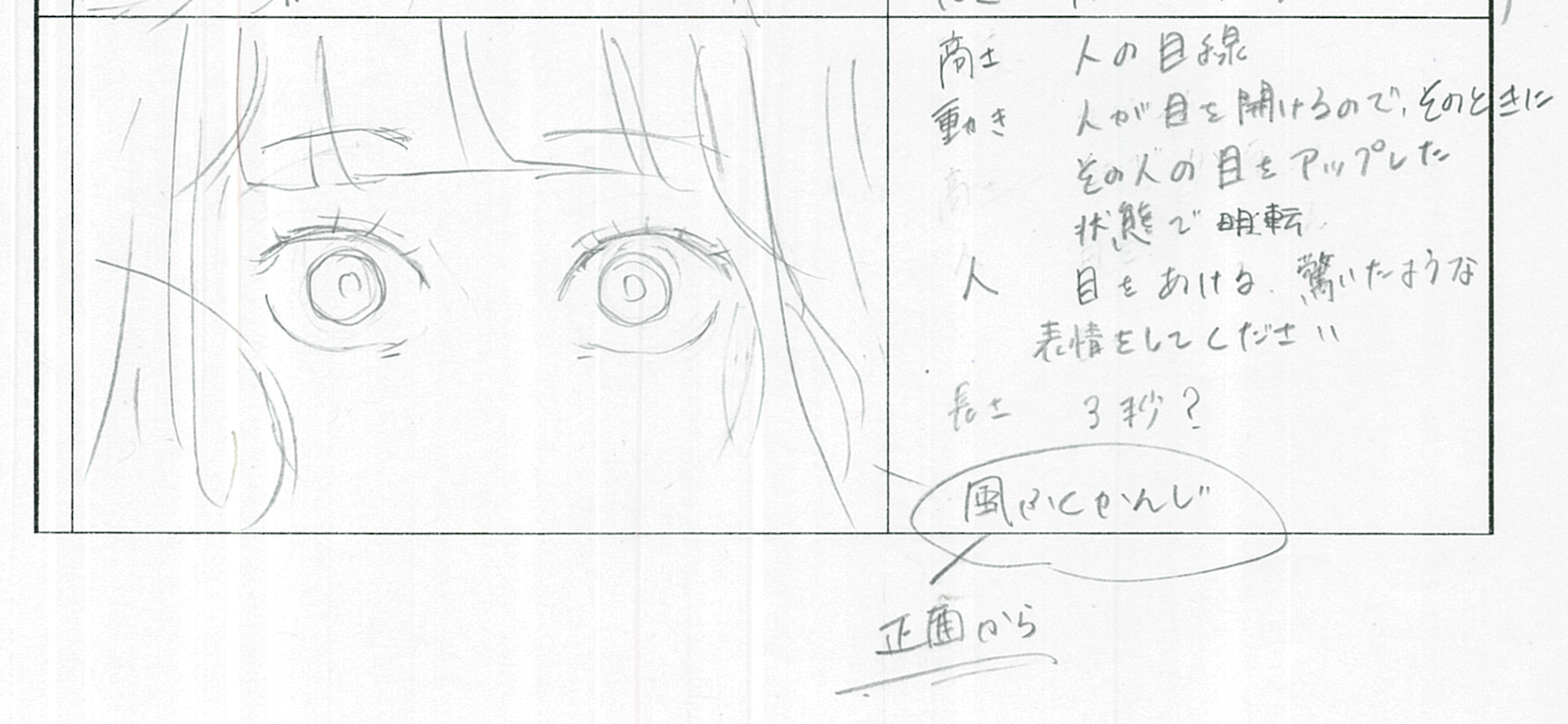

「クロースアップ」という言葉は日常的に使われるのでイメージしやすいだろう。被写体の一部を画面いっぱいに映すようなショットのことを指す。たとえば下記のような顔を大写しにしたショットは、じっさいの映画にもしばしば登場する【図5】。

【図5】学生ワークシート例(3)。目をクロースアップで映し出すことで「驚き」を表現しようとしている。また、説明欄には「風ふくかんじ」という指示があり、おそらく髪の揺れによってそれを表そうとしていることがうかがえる。画面に動きを導入するための常套(じょうとう)的な手段である。学生からは教室のカーテンを使うアイデアもよく出てくる。

被写体の心理に迫る超クロースアップ

この例ではおおむね顔の全体が映っているが、もっと極端に、顔の特定のパーツだけを大映しにする場合もある。そのようなショットは「エクストリーム・クロースアップ」、あるいは「超クロースアップ」と呼ばれる。

たとえば「ホットギミック ガールミーツボーイ」(山戸結希監督、2019年)には、教室にいる高校生たちの顔の一部(目元や口元)をエクストリーム・クロースアップで次々に映し出すシーンがある。高速編集と相まって、ヒロイン・成田初(堀未央奈)の焦りと、彼女に対する好奇の色を丸出しにしたクラスメートたちの底意地の悪さが伝わってくる【図6】。

【図6】「ホットギミック ガールミーツボーイ」(山戸結希監督、2019年[DVD、ソニー・ミュージック・マーケティング])の、下唇をかみ締めるヒロインの「エクストリーム・クロースアップ」。

クロースアップよりも被写体との距離が遠いショットは「ミディアム・クロースアップ」、「ミディアム・ショット」などと呼ばれる。しかし、人によって「ミディアム」の解釈に幅があるので、個人的には「バスト・ショット」「ウエスト・ショット」「ニー・ショット」といった身体の部位を基準にした呼び方を使うようにしている。それぞれ人物の胸、腰、膝あたりから上を捉えたショットのことである。

画面いっぱいに被写体の全身がちょうど収まっているショットを「フル・ショット」と呼ぶ(これをロング・ショットと定義しているケースもある)。映画の説明をするときには、単に「〇〇のショット」というのではなく、「◯◯のバスト・ショット」や「○◯の手元のクロースアップ」などと言った方がより具体性が増す。映像や画像がなくても情景が想像しやすくなる(ついでに映画批評っぽさを醸し出すこともできる)。

ショットの切り替えが情報を提供する

さて、再び最初に紹介したワークシートに立ち戻ることにしよう=【図2】学生ワークシート例(1)。

【図2】学生ワークシート例(1)

2番目のショットでカメラは主人公に近づく。フル・ショットか、あるいはロング・ショットのサイズである。エスタブリッシング・ショットですでに主人公の後ろ姿が捉えられているため、観客はスムーズにショットの切り替わりを受け入れることができる。

3番目のショットで、カメラは教室の前側から座っている生徒たちをロング・ショットで捉える。ここで、窓際の生徒が泣いていることがわかる。泣いている生徒はエスタブリッシング・ショットにも映っているが、後ろ姿であったためにその様子はよくわからなかったと思われる。このように少しずつ情報を足していくことで観客の自然な理解を促すことができる。

観客を誘い込む編集の力

ワークシートの枠が三つしかないのでイラストはここまでだが、説明欄にはこの後の展開も記されている。それによると、4番目には泣いている生徒のアップが来ることになっている。おそらく泣いていることがよりはっきりとわかる顔のクロースアップが続くと考えられる。このとき、泣いている生徒のクロースアップは、主人公が見ている映像であると理解される。登場人物の視界を表したショットのことは「主観ショット(POVショット)」と呼ばれる。

5番目のショットでは、前に向き直って驚いた表情を浮かべた主人公が提示されるはずだ。泣いている学生のショットと主人公のショットをつなげるのは「ショット=切り返しショット」の技法である。このような撮影、編集は映画の会話シーンに頻出する。ちなみに、3番目のショットのように主人公と泣いている生徒の位置関係を明らかにしているショットを「マスター・ショット」と呼ぶ。

窓際の生徒はなぜ泣いているのか? 観客がこの後の展開に対して前のめりになれるように計算された、非常に巧みな導入シーンである。

楽屋でストッキングをはく足元から上へ

大学の講義内で取り組んでもらう際には場所を教室に設定しているが、もちろん、ほかの場所を題材にすることもできる。じっさい、書店やライブハウスで開催したワークショップ形式のイベントでは、それぞれ書店・図書館、ライブハウスを舞台にして映画のシーンを考えてもらった。

下記は22年の7月に大阪・梅田ラテラルというライブハウスで実施したイベントの参加者によるワークシートである【図7】。このときは作業時間に余裕を持たせて7コマのワークシートに取り組んでもらっている。

【図7】イベント参加者のワークシート例

最初のショットは楽屋でストッキングをはく女性の足元から始まる。カメラが徐々に上の方へ移動していき、主人公の顔のクロースアップに至るという流れである。「ずっとガヤガヤしている」という音響面の指示や、ショットの長さ(秒数)の指定もポイントである。

ショットの切り替えがリズムを刻む

4コマ目でショットが切り替わり、楽屋に戻ってきたパフォーマーの足元が映し出される。人物が初めて画面に登場する際に足元から始めることで、シーンのリズムを作っている(5コマ目のツーショットがマスター・ショットとなる)。6コマ目には主人公の口元のエクストリーム・クロースアップが採用されている。ショットのサイズを切り替えることで、シーンにメリハリがつく。また、ここでは主人公が吸っているたばこの煙が効果を上げている(昔の映画では現在の映画以上にたばこが重要な小道具だった)。

最後のコマで新たな男性人物が登場する。ライブハウスの客席にいる、頭に血のにじんだ包帯を巻いた謎の男の正体は観客の興味をかきたてることだろう。ここまでの流れからすれば、主人公とは恋人(あるいは元恋人)のような関係にあることが想像されるが、説明にある通り、それはあえてミスリードを誘うためのもので、じっさいには姉弟の関係だという。どの時点でそれが判明することになるのかも含めて、このあとの展開が気になるすぐれた導入部分である。

能動的なまなざしを画面に向ける

講義やイベントでは、ワークシートの作成と講評に続いて、その場所を舞台にしたじっさいの映画の抜粋映像を見てもらっている。学生や参加者は、すでに自分なりに具体的なシーンを考えているので、映画に対するまなざしが能動的になり、そこに施されている工夫に気づきやすくなるのである。

ここまで見てきたように、ごく短いシーンにも映画を成立させるためのさまざまな工夫が施されている。「エスタブリッシング・ショット(状況設定ショット)」や「フル・ショット」、「主観ショット(POVショット)」、「ショット=切り返しショット」、「マスター・ショット」といった術語(ジャーゴン)を用いることで、映画についてより具体的に語ることができるようになる。それはそのまま、映画を見る際の解像度を上げることにつながる。

もちろん、ぼーっと見ていてもおもしろいのが映画である。だが、ときにはそこで一歩踏み込んで、映画のおもしろさを支えている工夫に目を向けてほしい。その先にはきっと、よくばりな映画鑑賞への道が続いていることだろう。