映画の魅力は細部に宿る。どうせ見るならより多くの発見を引き出し、よりお得に楽しみたい。「仕事と人生に効く 教養としての映画」(PHP研究所)の著者、映画研究者=批評家の伊藤弘了さんが、作品の隅々に目を凝らし、耳を澄ませて、その魅力を「よくばり」に読み解きます。

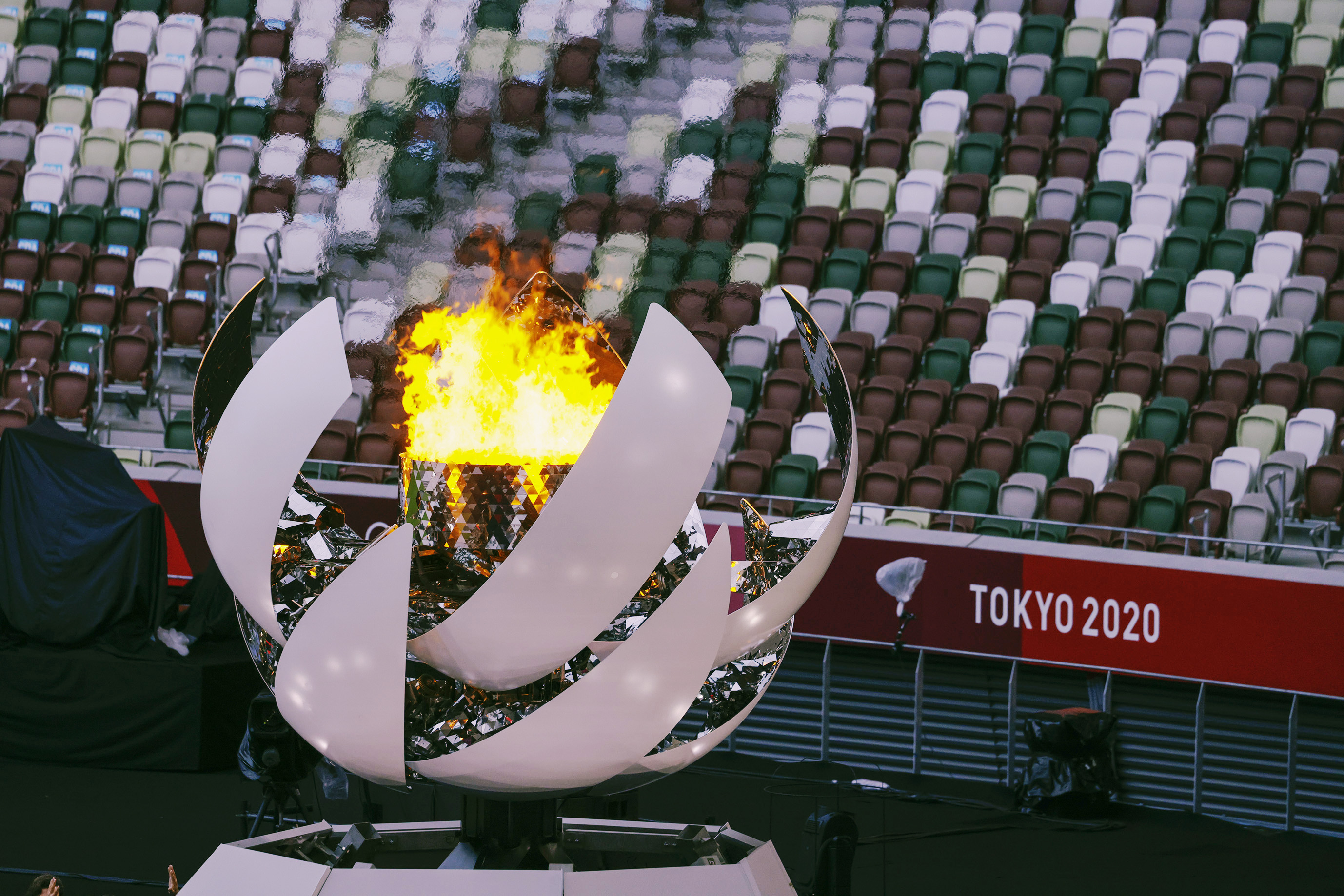

「東京2020オリンピック」©2022-International Olympic Committee- All Rights Reserved.

2022.6.23

感情を紡いだ美しい敗者の物語 「東京2020オリンピック SIDE:A」:よくばり映画鑑賞術

2022年6月3日から「東京2020オリンピック SIDE:A」(河瀬直美)の一般公開が始まった。記録的な不入りで話題を集めているが、オリンピックの公式記録映画としては悪くない出来栄えだと思う。むしろ散漫な演出に終始した開会式に比べれば、はるかに立派な「作品」である。

名場面のコラージュではない

誤解している人もいるかもしれないが、記録映画は物語映画の一種である。素材を現実の映像に求めている点に特徴はあるものの、記録映画で語られるのはあくまでこしらえられたフィクションである。はっきり言って、この映画は各競技の結果(勝敗)にほとんど重きを置いていない。その意味で、今回の映画に名場面のコラージュ(中継映像の総集編のような内容)を期待していた観客は大いに肩透かしをくらったことだろう。

記録映画にわざわざ監督を立てているのは、その監督の「作家性」に期待しているからである。作家性とは、平たく言えばその監督の個性のようなものだ。じっさい、河瀬直美は記録映画の監督を依頼された際に「作家性のあるものにしてほしい」と言われたことを明かしている。それを踏まえて「映画としての物語をちゃんと紡いで、作品を構築していこうと思いました」と述べている(パンフレットの監督インタビューより)。

「5000時間という素材から物語を紡ぐ上で一番何を大事にされたのでしょうか?」という質問に対して、河瀬は「そこに存在する感情」「その感情が見せてくれる光」を挙げ「その感情を途切れることなく物語を紡いでゆく」ことを目指したと答えている。

「コロナに打ち勝った証し」の欺まん

個々の感情はまだ物語ではない。感情をつないでいくことで物語がたちあらわれる。あるいは、観客がそこに自分なりの物語を見いだす。そのプロセスは一般的な劇映画と同様である。それでは、この映画に刻印された物語とはどのようなものなのか。本来は一人ひとりの観客が見つけるべきものではあるが、投げっぱなしにしては「よくばり映画鑑賞術」を看板に掲げたこの連載の名折れなので、以下、筆者なりの受け止め方を記しておきたい。

私が「東京2020オリンピック SIDE:A」の物語にタイトルをつけるとすれば「敗北を抱きしめて」を選ぶ(この表現自体はジョン・W・ダワーの名著「敗北を抱きしめて――第二次大戦後の日本人」から借用したものである)。

先ほど「映画では各競技の結果(勝敗)にほとんど重きを置いていない」と書いたが、より正確を期して言えば、勝者よりも敗者の感情に照準を合わせている。映画で主として描かれるのは「さまざまな敗者たちの敗北の物語」なのである。

「新型コロナウイルスに打ち勝った証し」などと言われていた東京オリンピックだが、そもそもコロナ対応に追われて後手後手に回り、1年延期になり、ほぼ無観客で開催することになった時点ですでに負けている。そもそも感染症に対して軽々しく「勝利」できると考えること自体、思い上がりも甚だしい(このあたりの事情はオリンピックの舞台裏に迫る「SIDE:B」でより明瞭に描かれることだろう)。

制御できない自然の厳しさを学ぶ サーフィン

こうした感覚は、東京オリンピックから初めて正式競技として採用されたサーフィンを紹介するシーンに如実にあらわれている。この場面には「サーファーが乗るのは波ではない、海のエネルギーだ」という印象的なセリフがある(確かサーフィンを五輪種目にするに際して大きな役割を果たした国際サーフィン連盟会長のフェルナンド・アギーレ氏の言葉だったと思う)。

サーフィンとは、人間の技術で自然を従えるものではなく、大自然の持つ巨大なエネルギーを身体で感じ、その厳しさを学ぶための競技なのである。感染症同様、自然は人間のコントロールの及ぶ対象ではない。

余談だが、映画のこの場面を見ていて、フランスの哲学者ジル・ドゥルーズが「アベセデール」のインタビューでサーフィンについて話していたことを思い出した。ドゥルーズが「襞(ひだ) ライプニッツとバロック」を出版した際、サーファーから「襞とは自分たちのことだ」という内容の手紙をもらったというのである。難解な哲学書の内容が、サーファーの経験に基づく具体的な世界認識と結びついた例として興味深く、今回の映画にも通じるところがあるように思った。

具体的な競技のシーンにおいてもことさらに「敗北」が取り上げられている。たとえば、今大会で金メダル9個を含む12個のメダルを獲得した柔道は、リオデジャネイロ大会に続いて連覇を達成した男子73kg級の大野将平に注目しつつも、むしろ決勝でフランス代表に敗れて銀メダルに終わった混合団体の様子を強調している。

勝ち続けられる人間はいない

混合決勝は大野選手に回ってくる前に決着がついたため、彼の出番はなかったのだが、チームの敗戦を受けて無念そうな表情を浮かべている姿が捉えられている。どんなに強くても勝ち続けられる人間はいないし、個人で勝ててもチームで勝てるとは限らない。スポーツには、自分一人の力ではどうすることもできない局面が必ず訪れる。

個人の力ではどうしようもない事態は、日本チームが連覇を果たしたソフトボールに象徴的な形であらわれている。連覇と言っても、日本が前回金メダルを獲得したのは08年北京大会のことだ。なぜならその後、ソフトボールはオリンピックの正式種目から外されてしまったからである。ソフトボールの採用は東京大会限りで、次の24年パリ大会では再び外されている。

いかに個々の選手の技量やチームの実力があろうと、アスリートの頭越しにおこなわれる政治的な駆け引きの結果、それを発揮するための場自体が失われてしまうことがあるのだ。日本チームの選手たちは優勝したことを喜ぶと同時に、ソフトボールという競技の未来をめぐって複雑な感情を抱くことになる。

歴史的、地理的な条件も個々の選手にはいかんともしがたい巨大な圧力として、選手たちに有形無形の影響を及ぼす。空手の形に出場した喜友名諒は、沖縄出身者として初めての金メダルを獲得する。これによって日本の47都道府県すべてからオリンピック金メダリストが誕生したことになる。

初の金メダル 沖縄にもたらした誇りとグローバル化

なぜ沖縄が最後になったのか(鳥取出身者の金メダル獲得も今大会が初めてだったが、映画では取り上げられない)。その問いに答えるためには、日本の辺境に追いやられてきた沖縄という土地の歴史を考えざるをえない。映画にこれみよがしに挿入される在日米軍基地の存在は象徴的である。沖縄は太平洋戦争下で凄惨(せいさん)な地上戦を経験し、その後の占領期を経て、本土復帰後も広大な米軍基地を引き受け続けてきた。いまなお「敗戦」の記憶を色濃く受け継いでいる場所が沖縄なのである。

琉球王国にそのルーツがあるとされている空手で沖縄出身者が世界の頂点に立ったことは、それまで「見下げられている」と感じてきた沖縄人に誇りを取り戻させるものだった。一方で、映画には、それがあらがいがたく進行するグローバル化、標準化の波に沖縄の独自性がのみ込まれていく過程でもあると苦い現状分析を試みる島民も登場する。競技を通して、国家の思惑や地政学的な条件、時代の大きなうねりに翻弄(ほんろう)される人々の姿が浮かび上がってくる。

さて、そもそも柔道のパートは1964年の東京大会で無差別級の金メダルを逃したことが導入に使われていた。軽量級、中量級、重量級で日本人選手が金メダルを獲得するなか、満を持して無差別級の決勝に臨んだ神永昭夫は、オランダのアントン・ヘーシンクに敗れてしまう。三つの階級で頂点を極めておきながら、たったひとつの敗戦が「日本柔道界の敗北」とまで言われてしまうのである(決着後に駆け寄ろうとした関係者をヘーシンクが制したというその礼節のあり方も含めて)。

柔道パートには日本オリンピック委員会(JOC)会長、全日本柔道連盟会長の山下泰裕(84年ロサンゼルス大会の男子柔道無差別級金メダリスト)のインタビューがある。山下は「勝負は勝たなきゃいけません。しかし我々が目指すものは目先の勝利だけですか? 人生の勝利ですか?」と問いかける(この部分の音声は予告編に含まれている)。もちろんここで山下は「人生の勝利」を目指すべきであると言っているのだ。

しかし「人生の勝利」とは何だろうか。映画はそのことを観客に考えさせる作りになっている。その最たるものが出産を経て競技に復帰したアスリートたちの存在である。従来であれば子どもを産んだ女性アスリートは引退して育児に専念するのが一般的だっただろう。しかし、東京大会では出産後に育児をしながら競技に復帰し、オリンピックに参加する複数の選手たちの姿が見られた。

世界最高峰に挑んだ母親の姿

映画には乳児と入国した選手として女子マラソンのアメリカ代表アリフィーン・トゥリアムクと女子バスケットボールのカナダ代表キム・ゴーシェが登場する。マラソンのトゥリアムクは途中棄権、女子バスケのカナダ代表は1次リーグ敗退に終わる。確かに彼女たちは競技で結果を残せなかったかもしれないが、母親としてオリンピックという世界最高峰の舞台を経験したこと、その姿を間近で我が子に見せられたことは、場合によってはメダルを獲得すること以上のかけがけのない財産となるだろう。

育児と競技の両立を果たした選手に対して、当然ながら出産を機に引退を決断した選手もいる。女子バスケの日本代表だった大崎佑圭は、出産後の20年1月にオリンピックまでの期間限定で現役復帰を決めた。迷った末の決断であったようだ。

ところが、オリンピックの開催が1年延期されてしまう。翌年に確実に開催できるという保証もなく、さまざまな負担を考慮した場合、もう1年続ける選択はとれないという結論に至り、20年8月に引退を決める。映画は快進撃を続ける女子代表チームの応援に子ども連れで駆けつける大崎の姿を映しだす。

人生の選択に勝敗はない

女子バスケの日本代表は銀メダルを獲得している。バスケットボールでは男女通じて初めてのメダルだ。間違いなく歴史的な快挙だが、それでも決勝では常勝軍団のアメリカに敗れている(アメリカはこの種目7連覇)。目標としていた金メダルまであと1勝のところまでたどり着いた日本チームは、しかしながら敗北しても悲壮感を見せることはない。格上のチーム相手にやれることはやりきった選手たちは、敗北を受け入れ、サッパリした表情を浮かべていたように思う。

映画には、大崎と、乳児を連れて大会に参加したカナダ代表のキム・ゴーシェが会話をするシーンがある。自分が選べなかった育児と競技の両立を果たした選手の背中を見送りながら、大崎は腕のなかの我が子に向けて「すごいママだね」と言葉をかける。自分と同じように乳児を抱えていながら、競技に復帰してオリンピック出場をかなえたアスリートに対する偽らざる本音だろうと思う。同時に、彼女の胸中には「もしも……」の思いが去来していたかもしれない。

育児と競技を両立させたアスリートは素晴らしい。しかしながら、そうしなかった選手が劣っているわけではもちろんない。育児に専念するという選択もまた「人生の勝者」に至る道だろう。いや、この場合は「勝者」などという言葉はふさわしくないかもしれない。彼女は「自分の人生を自分で決める」という一人の人間として保証されてしかるべき権利を行使しただけである。

全精力を注ぎ知恵を絞っても負ける

だが、私たちは女性アスリートの「選択」を彼女たちの責任にのみ帰すべきではないと思う。なぜもっっぱら女性アスリートだけが育児と競技の板挟みにならなければならないのか。女性アスリートの育児を支える体制がもっと整っていれば、異なる選択ができる選手もいるのではないか。男女の参加率がかつてなくイーブンに近づいた東京大会ではあるが、映画は女性選手がさらに活躍するための環境整備の必要性を問うているように感じた。

村上春樹の短編「かえるくん、東京を救う」のなかに次のようなセリフがある。

「もちろんぼくらは誰もが限りのある存在ですし、結局は破れ去ります。でもアーネスト・ヘミングウェイが看破したように、僕らの人生は勝ち方によってではなく、その破れ去り方によって最終的な価値を定められるのです」(村上春樹「神の子どもたちはみな踊る」新潮文庫、180ページ)

おそらく誰にとっても敗北は必至のものだろう。アスリートだけでなく、私たちも必ずどこかで負ける。だが、必敗を宿命づけられた私たちが人生の勝者になれないかといえば、決してそんなことはない。「負け方」を通して勝つことができるからである。

その負け方は、少なくともすべてを諦めたような無気力な敗北であってはならない。自分の全精力を注ぎ込み、知恵を絞り、やれることをすべてやり尽くして、それでも負ける。その「負け方」の美しさこそ、私たちがオリンピックから引き出せるもっとも大事な教えなのかもしれない。「東京2020オリンピック SIDE:A」はそのように美しい敗者の物語を紡いでいる。

数々の敗北を抱きしめて、私たちはそれでも人生を生きていく。