公開映画情報を中心に、映画評、トピックスやキャンペーン、試写会情報などを紹介します。

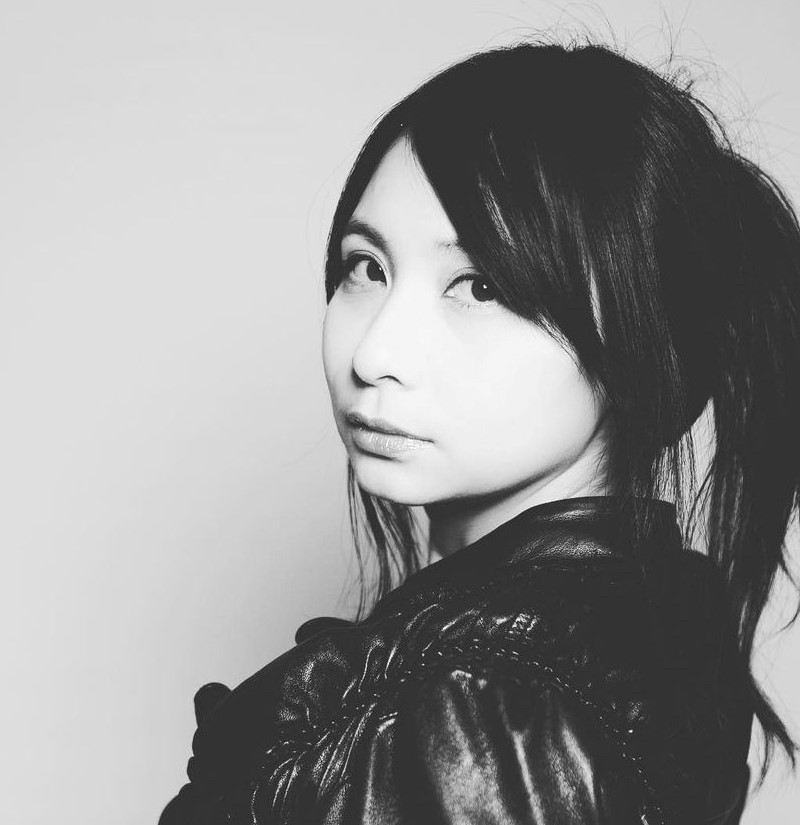

「DitO」の(上から時計回りに)結城貴史監督、田辺桃子、尾野真千子下元優子撮影

2024.8.10

尾野真千子「20年来の悪友、戦友」結城貴史とタッグ 「DitO」

日本とフィリピンの合作映画「DitO(ディト)」は、フィリピンを舞台にプロボクサーとして再起を図る男と一人娘の微妙な絆を描いた。俳優の結城貴史が初監督作品で主演を務め、娘をドラマ・映画で人気上昇中の田辺桃子、妻を尾野真千子が演じた。結城監督は「役者を30年やってきて『居場所』をテーマに自分も生きてきた。この映画にその思いを込めた」と全身全霊をかけて製作に挑んだ。

フィリピンで再起はかる中年ボクサー

神山英次は日本に妻ナツと一人娘の桃子を残し、フィリピンで再起をはかるべく奮闘しているプロボクサー。そんな彼の元に、桃子が母を亡くして訪ねて来る。生き別れ同然だった父娘は久々の再会を果たし、衝突しあいながらも少しずつ関係を深めていく。やがて40歳を迎えた神山に、ラストチャンスとなる試合の話が舞い込んだ。「DitO」とはフィリピンのタガログ語で「ここ(here)」の意。

結城監督は、田辺が中学生の時に仕事を共にし「芝居に打ち込む姿を気に入っていた」と言い、尾野とは「二十数年前にCMのオーディションなどをともに受けて以来の仲」で、映画を作る時は「2人にぜひ共演してほしいと思ってきた」と直接オファーした。尾野は結城監督について「何でも話せる兄弟みたいな悪友であり、戦友でもある。結城が年月をかけて撮った作品を心して見てほしい」と全面的に協力。田辺も「物語、音楽、色遣い、そして熱量あふれる作品」と言葉に力を込めた。長年にわたる信頼関係が3人を結び付け、本作に結集して作品の骨格になっている。

©DitO製作委員会 Photo by Jumpei Tainaka

「年齢はただの数字」挑戦重ねる

結城監督は2017年に別の企画でフィリピンに滞在し「ボクシングの本場に来たのだから」と仕事の合間に現地のジムに通い、「いつか彼らの姿を映画に」と思うようになった。もう一つ、フィリピン出身のボクシング界のレジェンドで、6階級の世界チャンピオンになり、テレビ司会者や政治家にもなったマニー・パッキャオの「年齢はただの数字だ」という言葉に感銘を受け、挑戦し続けることに自身を重ねたという。

ただ、ボクシングに特化した映画や表面的な貧しさに焦点をあてる考えはなく「僕なりの家族像を描きたい、というのが軸にあって、たまたま職業がボクシングだっただけ。若いころから父とうまく接することができなかった自分を桃子に投影した」と話した。

フィリピンでの撮影が大半を占めた。「風景も、文化や言葉も全然違う場所。いつもの自分たちとは異なる感覚で解放感も緊張感もあった」と尾野。海外での撮影が初めてだった田辺は「異文化がたくさん混ざっている街のイメージがあった。最初は、車が多くてせかせかした印象が強かった。スラム街やローカルな場所では、初めは警戒されたが、敵ではないと分かるととてもフレンドリー。エキストラとして協力してくれたり、撮影中は音を立てないよう周囲に伝えてくれたり親切だった」と懐かしそうな表情を見せた。

結城が今年6月に再訪した時には現地の人たちから「桃子は来ないのか」と残念がられたという。田辺は「役の桃子がフィリピンに慣れていく姿と、自分がこの国に親しみを感じる感覚がリンクしてプラスになった」と振り返った。

余計な感情はいらない、妻であり母であるだけ

離れて暮らす妻ナツの役をどうとらえたか尾野に聞くと「どう演じるかは考えても仕方がない」とキッパリ。「こうしようああしよう、この人はこんな感じと考えるよりも、神山が一番愛している妻、桃子が慕っている母でいようということしかない。人物像やセリフの強弱は、現場で詰めていった。作品によってさまざまだが、今回は余計な感情はいらない」と作り込まずにカメラの前に立った。

父娘の距離感の変化が見せ場の一つであり、物語の軸でもある。田辺は「服装と歩幅や距離感で変化を表現した」と語る。「フィリピンについて最初に父と食事するシーンは、暑くても長袖。父の記憶がほぼなく、仏頂面で上からものを言ってくる人に肌は見せないから。衣装はすごく大事で、短パンもどのタイミングから身につけるか結城監督と相談した。初めは日本から持っていった服、途中から現地で買った服を着るようにした。安心できる場所が広がるのを服装で伝えたつもりだ」

一緒に歩く場面や座っている時の距離感も、大事にしていた。「今の父とはこれ以上は近づけないとか、少しずつ父と自分が似ていて2人とも不器用だと気づくにつれて縮めるとか、肌感覚で変えていった」。結城監督も「画面のサイズを決めて、そのタイミングでどこまで近づけるか話し合いながら決めていった」と語った。

ボクシングシーンの撮影にもこだわった。リングには選手とレフェリーの3人だけで、カメラはリングに入れなかった。「多くのボクシング映画はハンディーカメラで寄った映像を撮るが、引きで撮るようにしたかった。カット割りとカメラの動きでごまかしたくなかったからだ。危ないからそうせざるを得ないこともあるが、僕が監督で主演なので無理ができた」と満足げに話した。

監督としての居場所の話を作りたかった

英次と桃子の関係に話を戻そう。母を亡くした桃子に身寄りはなく、世界で一番好きだった母から、一番嫌いだった父を頼れと言われる。田辺は「桃子は父親と似ているからずっと突っ張っていて、最初は父を受け入れたくなかったが、少しずつ変化していった」と桃子の内面を話す。結城監督は「田辺は感情の機微をシーンごとに繊細に演じてくれた」と絶賛。出番はそう多くないが「ナツが2人にとって大きな存在になっていった」と続けた。

田辺は撮影中「結城監督からのリクエストはほとんどなかったが、ずっと試されていると感じていた。ただ信頼関係があったから、どんな答えでも正解だと思えた」と言い、結城監督は「実は桃子がかわいくて仕方がなかったが、撮影中は映画の父娘のように最低限必要な会話以外はゼロ」で通した。ラストシーンでは間にロープがあって「抱きしめられない距離だが、一番近づいた瞬間になった」と話した。

最後に、本作で得たものを3人に聞いた。「自分は何者か思いながら長年役者をやってきた。この作品で監督として居場所の話を作りたかった。真っ先に浮かんだのは尾野真千子と田辺桃子だった。この先も居場所を自問自答していくだろうが、この映画で一つの形になった。今後も居場所をテーマに作品に臨んでいきたい」。尾野は「結城貴史が監督も主演もできる男で、輝いていると分かってもらえることが最大の収穫」と長年の友人に最大限の賛辞を送った。

田辺は「脚本を超える作品に出会えた。いろいろな挑戦をさせてもらって、初めて生まれた新しい感情も多かった。仕事が一段と好きになった」と語り、3人は笑顔で顔を見合わせた。