公開映画情報を中心に、映画評、トピックスやキャンペーン、試写会情報などを紹介します。

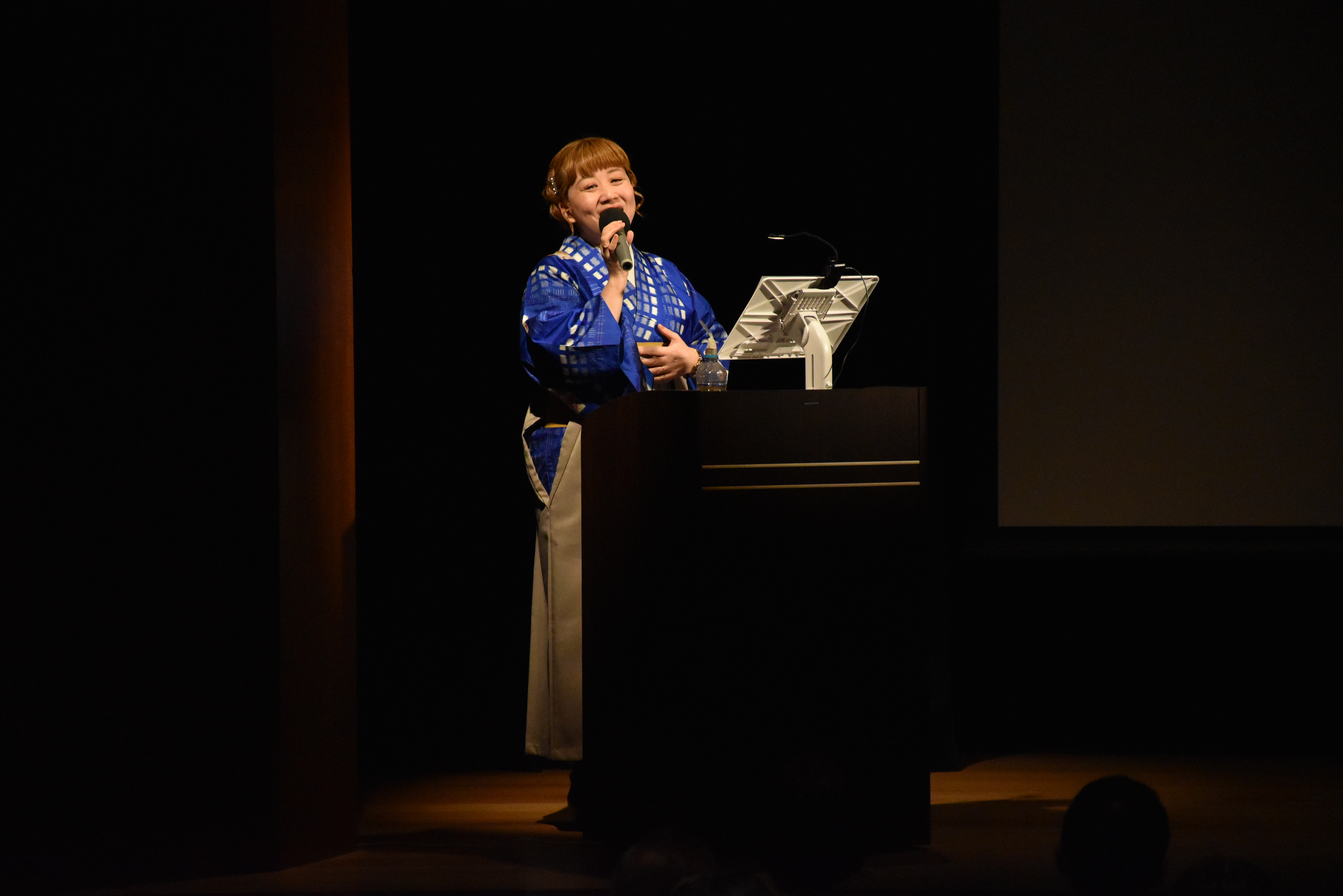

坂本頼光弁士(左)と三味線の広沢美舟=上村里花撮影

2025.3.18

活弁はライブ 新感覚のエンタメだ! 弁士・楽士が大結集

3月3日に発表された今年度の文化庁芸術選奨で、活動写真弁士の坂本頼光(45)が文部科学大臣新人賞に選ばれた。活況を呈す落語界や講談界の候補を抑えての受賞は、画期的だ。19日には坂本も出演し、全国の現役弁士、楽士37人が大集結する初の試み「百花繚乱(ひゃっかりょうらん) 大活動写真大会」が東京都内で開かれる。米国の「第七天国」(1927年)や日本の「国士無双」(32年)など古典的名作を上演する。現代に生きる活弁の魅力とは――。

無声映画観賞会 800回記念特別公演 「百花繚乱 大活動写真大会」

日本独特 〝話芸〟の味わい

「活弁(カツベン)」は、無声映画を弁士の語りと楽士の生伴奏付きで鑑賞するスタイルを指す。2019年に周防正行監督の映画「カツベン!」で、弁士の存在を知ったという方もいるかもしれない。欧米では、楽士による生伴奏付きの上映はあったが、弁士が語るスタイルは日本独自の文化だ。落語や講談につらなる話芸の一つと言っていい。活弁の魅力は何と言っても、そのライブ感だ。

活弁の台本(シナリオ)は弁士それぞれが書く。セリフのニュアンスや、どこにどんな説明を入れるか、あえて説明は入れずに映像に語らせるか。作品の世界観をいかに現代の観客に届けるかを考え、作品の理解度が問われる作業で、弁士の最大の仕事は「台本書き」と言っていい。そして、当日の観客の反応によって、時にはアドリブも入れる。落語が同じ噺(はなし)なのに落語家によって味わいが異なるのと同様だ。その意味でも「活弁」は話芸の一つと言える。

楽士も同様で、ほぼ即興演奏。もちろん事前に作品を見て、楽譜は書くが、弁士によって間合いが変わるため、現場で映像や弁士を見ながら、観客が映像世界に集中できるアシストをする。映像と弁士、楽士のライブセッションが上映ごとに繰り広げられるのが、活弁なのだ。

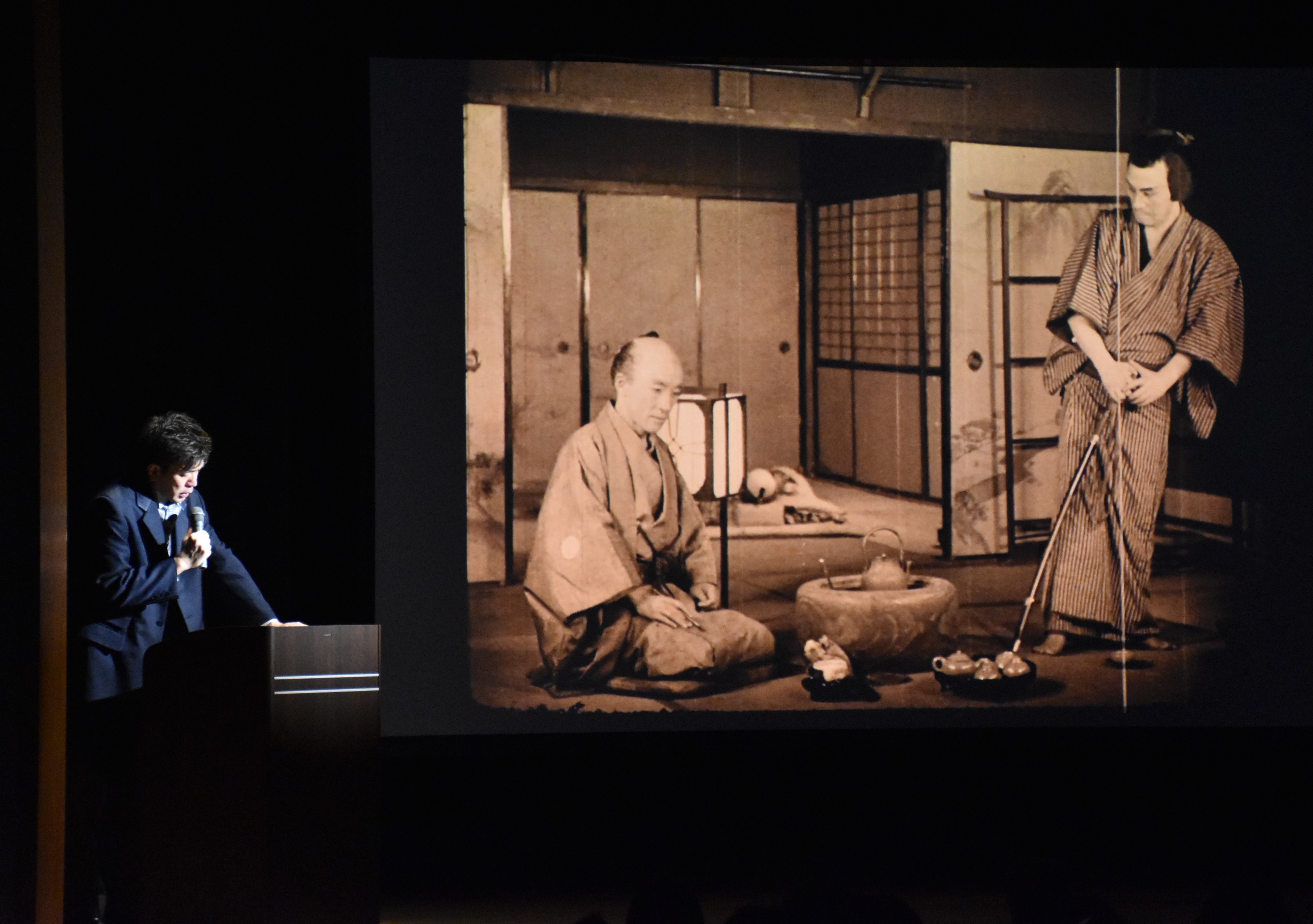

以前、伊藤大輔監督の「御誂次郎吉格子(おあつらえじろきちこうし)」(1931年)を坂本弁士と大森くみこ弁士それぞれの活弁で見たことがあるが、作品の印象が全く異なった。坂本弁士では、大河内伝次郎演じる主人公の鼠(ねずみ)小僧・次郎吉の渋み、格好良さが際立っていた。一方、大森弁士で見た時には、身をていして次郎吉を救う愛人・おせん(伏見直江)の悲哀が心に迫ってきた。セリフなどはほぼ同じなのにこれだけ印象が違うのかと驚きだった。

%20(1).jpg)

「国士無双」

客層広く 高校生弁士も

「活弁」というと「懐かしい」と言われがちだが、私の子供時代に既に映画は音付きで、活弁を見たことはなかった。今、一線で活躍している坂本、片岡一郎といった40代の弁士たちも同様だ。また、ごく僅かだが、活弁を前提とした新作の無声映画も作られている。現代の弁士、楽士がライブで届ける「活弁」は「懐かしい」のではなく、「新感覚のエンタメ」なのだ。

私自身、現在、福岡市内で東京や関西からプロの弁士を招いて、定期的に活弁ライブを主催しているが、客層は40~50代が中心で、「懐かしい」ものではなく、今のエンタメとして見に来ている。アンケートでも「映画の世界にぐっと引き込まれた。とても100年前の映画とは思えない」などと好評で、リピーターの観客も増えている。会を手伝ってくれている大学生たちも「活弁は初めて」と言いながらも、気づけば夢中になっている。

演じる弁士側にも若手が登場している。熊本県出身の尾田直彪弁士(25)はコロナ禍だった東京学芸大の学生時代に活弁に出合い、弁士を志すようになった。就職活動もせずにこの道に飛び込み、現在は現役最年少弁士として活躍中だ。島根県在住の高校生、澤田四幸さんは、小学生時代に坂本の活弁を見て、大ファンに。今では地域のイベントなどで活弁を披露する「高校生弁士」として活動している。

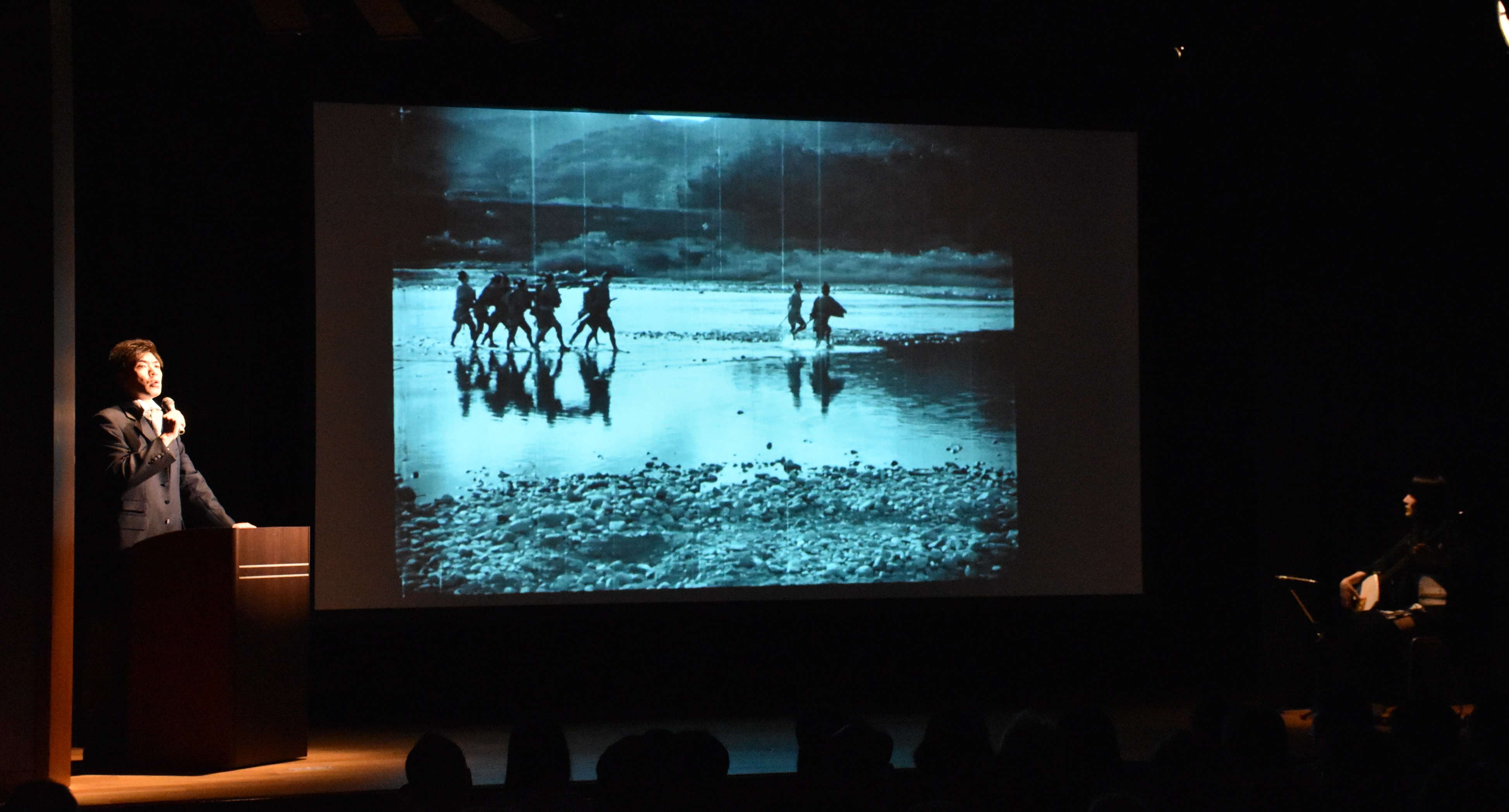

「第七天国」

デジタル化で活路 広がる無声映画上映の場

全国に弁士が約8000人もいたと言われる全盛期には比ぶべくもないが、現在でもプロの現役弁士は15人ほど存在している。確かに業界トップの澤登翠弁士とその弟子世代(40代の片岡、坂本両弁士ら)の間はすっぽり抜け落ちている。かつて、無声映画から音付きのトーキー映画へと移り変わる中で弁士は仕事を失い、時代の波にのみ込まれていった。しかし、皮肉なことに技術革新で仕事を失った弁士の活動の幅を広げたのもまた技術革新だった。片岡、坂本両弁士ら世代が現在に続く道を切り開いてこられたのは、一つにはデジタル技術の進歩がある。

映像を簡単にデジタル化できるようになったことで、プロジェクターがあれば、どこでも映写が可能となった。フィルム上映の場合は、映写機や映写技師が必要だが、デジタルであれば、素人でも上映できる。これによって、映画館以外のライブハウスや公民館、また、地方でも活弁上映ができることになったのだ。私が福岡で活弁ライブを開催できるのも、デジタル化の恩恵だ。

バラエティー豊かな37人が大集合!

そんな弁士、楽士が一堂に会す珍しいイベント「百花繚乱 大活動写真大会」が19日、東京都江東区亀戸の亀戸文化センター「カメリアホール」で開かれる。高校生弁士の澤田さんやプロ最年少弁士の尾田のほか、鳥取県三朝町から出演のアラカンます子さんは、同町ロケのマキノプロダクションの映画「三朝小唄」に特化して地元で活弁上映している。今回ももちろん「三朝小唄」を披露。山崎バニラは大正琴の弾き語りで、弁士と楽士の一人二役を務める唯一無二の弁士。山田広野は自主製作映画に活弁を付ける〝新作派〟だ。こんなバラエティーに富んだ弁士たちが勢ぞろいする。ぜひ一度、活弁の世界に触れてみてほしい。

公演は「昼の部」(午前11時)と「夜の部」(午後5時)の2部構成。一般3500円(当日4000円)▽通し券5000円(当日6000円)。学生料金あり。全席自由席。チケット予約は古石場文化センター(03・5620・0224)。

.png)

.JPG)