映画の魅力は細部に宿る。どうせ見るならより多くの発見を引き出し、よりお得に楽しみたい。「仕事と人生に効く 教養としての映画」(PHP研究所)の著者、映画研究者=批評家の伊藤弘了さんが、作品の隅々に目を凝らし、耳を澄ませて、その魅力を「よくばり」に読み解きます。

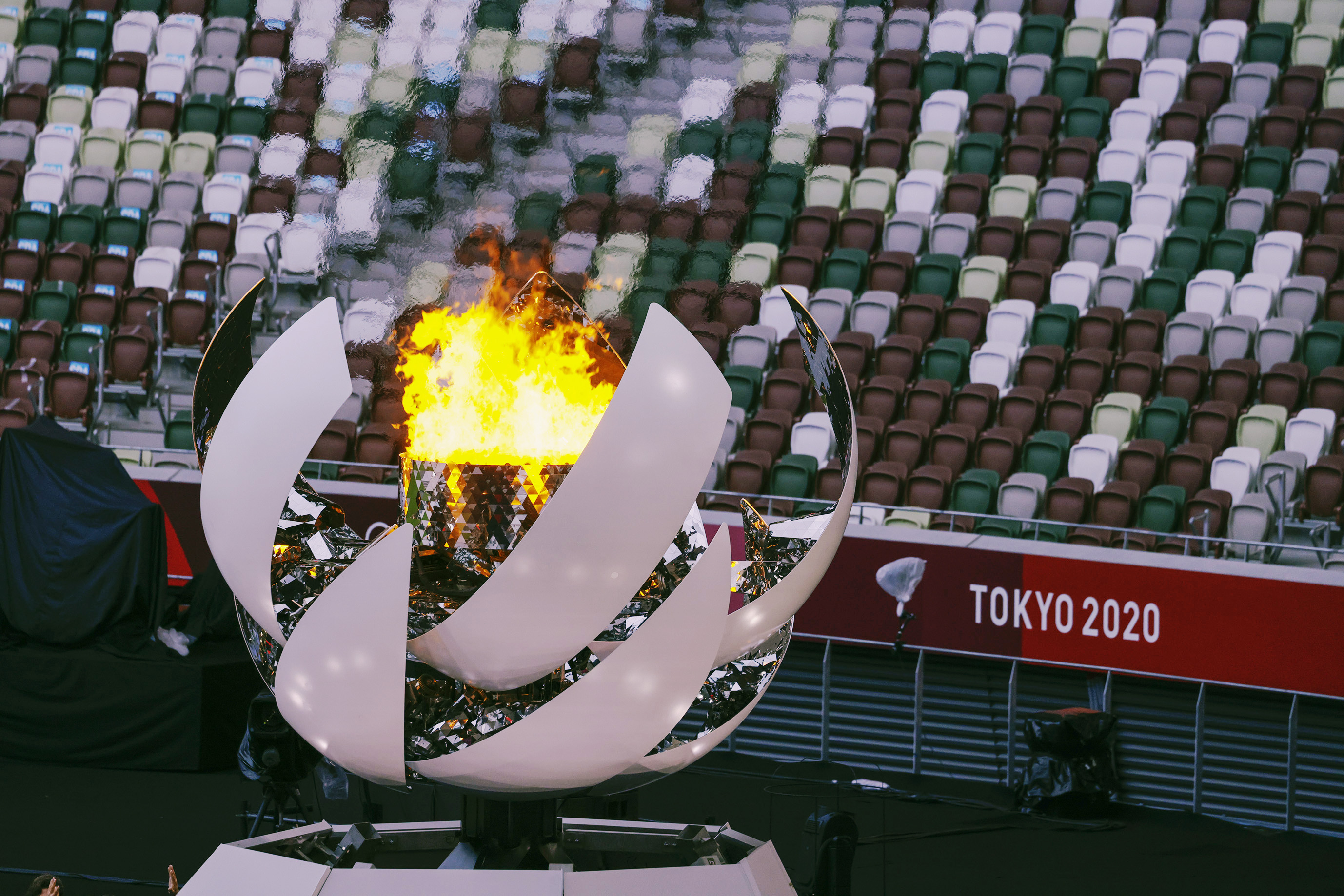

「東京2020オリンピック」©2022-International Olympic Committee- All Rights Reserved.

2022.7.05

壮絶な負け戦の記録 歴史の一瞬の閃き「東京2020オリンピック SIDE:B」:よくばり映画鑑賞術

積み上げてきた希望は音を立てて崩れ落ち、周到に練り上げてきた計画は水泡/灰燼(かいじん)に帰した。権勢を恣(ほしいまま)にした政治家も、世界最高峰の技量を備えたアスリートも、等しく風の前の塵(ちり)に過ぎない。

敗戦処理の舞台裏 残酷な記録

「東京2020オリンピック SIDE:B」(河瀬直美監督)は、壮大な敗戦処理の様相を呈したオリンピック東京大会の舞台裏を活写する。それは残酷な記録である。

オリンピック開催予定のちょうど1年前、大会の準備状況報告会の前後は、関係者の間に和やかな雰囲気が漂っていた。弛緩(しかん)しているとも思えるほどだ。オリンピック反対派の決して小さくはない声が聞こえていたとはいえ、開催に向けて障害はほとんどないように思われた。新型コロナウイルスまん延以前の牧歌的な世界の話である。

2020年3月24日、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大状況を踏まえて、4カ月後に開催を控えたオリンピックは史上初の延期を余儀なくされる。この瞬間、負け戦は確定した。

オリンピックの開催スケジュールは絶対である。それが変更になることなど、事前に想定することは不可能だ。揺るがないはずのスケジュールに照準を合わせて進められてきた大会準備は、見事に梯子(はしご)を外される。そのあおりを食らって、人々の期待や祈りをあざわらうかのような想定外の事態が噴出し、異例ずくめのオリンピックとなったのは周知の通りである。

コロナ以前/以後のあまりに大きな断絶を克明に捉えたこの映画は、それだけでも後世に残す価値がある。誰一人としてマスクなどつけていない関係者たちが笑顔を浮かべる密な会合と、マスク姿の人々が事後対応に追われるひりついた協議場面のギャップは、今大会を象徴する導入となっている。

陸上男子400メートルリレー決勝でバトンミスし途中棄権した日本代表=宮武祐希撮影

1年延期で分かれた明暗

1年延期の影響は、当のアスリートたちにも容赦なく襲いかかる。競技日程に向けてパフォーマンスのピークがくるように調整していた選手たちは、その予定を修正せざるをえなくなった。肉体的な面はもちろん、先行きが不透明な状況下にあって、精神面でいかにモチベーションを保つかも大きな課題となる。結果としてオリンピックへの参加を諦めることになったアスリートたちの存在も忘れてはならない(「SIDE:A」で描かれたバスケットボール女子の大崎佑圭選手はその一人だ)。

「史上最強」をうたわれた陸上男子400メートルリレーの日本チームは、金メダル獲得を期待されながら、第1走者から第2走者へのバトンがつながらず、途中棄権となってしまった。攻めた結果のバトンミスとはいえ、悔いは残る。大会直前には合宿が行われていたものの、コロナ禍にあって本来できたはずの練習が制限された面はあっただろう。とりわけチームワークが試される競技は多かれ少なかれその余波を受けたはずだ。

映画で描かれているように、ハワイで合宿を行ったアメリカの水泳チームが順調な仕上がりを見せていたのとは好対照である。このあたりは、国による文化(コロナ対策やスポーツへの考え方)の違いも影響せざるをえない。新型コロナという想定外の条件が加わったことで明暗が分かれた局面は、ほかにも多々あったはずだ。

体操男子のメダリスト記者会見=代表撮影

「自分の力ではどうしようもない」

メダル量産を期待されていた水泳とバドミントンでも日本勢は芳しい結果を得ることができなかった。水泳に関しては、二つの金メダルを獲得した大橋悠依選手の活躍などはあったが、映画が注目するのは瀬戸大也選手のまさかの予選落ちである。

バドミントンでは、渡辺勇大選手、東野有紗選手の混合ダブルスで銅メダルを得るものの、金メダルを期待されていた桃田賢斗選手は調子が上がらず、予選リーグ敗退に終わった。3人ともバドミントンの強豪校として知られる福島県の富岡町立富岡第一中学の出身である。福島第1原子力発電所の10㌔圏内に位置する富岡町は、東日本大震災後とそれにともなう原発事故によって警戒区域に指定された。彼らは被災地復興の祈りを託された選手たちだった。

桃田選手には、20年1月に遠征先で交通事故に見舞われ、右眼窩(がんか)底骨折の大怪我(けが)をしたという事情もある。その意味では、もしもオリンピックが予定通りに開催されていたら、出場すらできなかったかもしれない。

他方で、男子体操の北園丈琉選手は、21年4月の全日本選手権において鉄棒から落下して大怪我をする。北園選手の場合は、オリンピックが予定通りに開催されていれば怪我のない状態で本番に臨めたかもしれない。

「世の中、何が起こるかわからない」。大震災も感染症の流行も「私たちの力だけでは到底どうにもならない」ものだ。天災や感染症に対して「人類は負け続けている」。「自分の力ではどうしようもできないことも人生には必ずある」し「受け止めるしかない」。

男子陸上1500メートル予選で自己ベストを更新した南スーダンのアブラハム・グエム=久保玲撮影

if…思っても詮ないが

じっさい、この種の「たられば」はいくら言っても詮のないものではある。1年延期の条件はどの選手にも等しく突きつけられたものであり、厳しいことを言えば、そこからアジャストしていくのも実力のうちだ。とはいえ、そもそも予定通りにいっていれば求められずに済んだ能力であることも間違いない。不本意な結果に終わった選手からすれば、それがいかに禁忌であっても「if」を思わずにはいられないだろう。

長引く内戦の影響で練習場所の確保にも事欠く南スーダンの選手たちは、19年11月にホストタウンである前橋市にやってきた。現地入りを大きく前倒しした格好だが、大会が延期されたことで滞在が危ぶまれる。前橋市の支援を受けてオリンピックに臨んだが、長期滞在していたすべての選手が出場できたわけではなかった。

延期を受けて、狂言師の野村萬斎氏を総合統括に据えていた開閉会式演出チームは解散した。後任に就いた電通出身のディレクターは不適切な演出プランを打ち出した咎(とが)で辞任し、その後も開幕直前まで当事者たちの辞任や解任が続く。このような状態では演出に精彩を欠く式典になったのもやむをえまい。ある意味で撤退戦の劈頭(へきとう)を飾るにふさわしいセレモニーだった。

大会組織委員会会長の森喜朗元首相が「舌禍」によって辞任に至ったのは21年2月のことだった。延期がなければ任期をまっとうできていただろうし、一昔前であれば、彼の失言は見過ごされていたかもしれない。オリンピック開催に向けて辣腕(らつわん)を振るったトップは、現代的な価値観のアップデートに失敗したのである。「SIDE:B」の顔とも言うべき森氏の「すべて負けた」という言葉は象徴的だった。

東京オリンピック組織委会長辞任を表明する森喜朗氏=代表撮影

格差是正への貢献と分断の種

一方で、森氏の辞任は女性会長(橋本聖子会長)の誕生と、女性理事の増員をもたらした。女性差別は許されないという事実を改めて印象づけ、ジェンダーバランスの是正に貢献した点では、怪我の功名と言えなくはないだろう。

オリンピックの開催延期には、分断を促した面もある。多くの国民が自粛を強いられ、大規模イベントの中止が相次ぐなか、なぜオリンピックやアスリートだけが特別扱いされるのか。疑問の声が噴出した。「できないではなく、どうやったらできるかをみなさんで考えて」という体操の内村航平選手が発したメッセージは、大会開催を願うアスリートやファンを勇気づける一方で、一部の不興を買い、バッシングを受けた。

国際オリンピック委員会(IOC)のトーマス・バッハ会長は「分断を乗り越えたい」と言いつつ、スポンサー離れに対して「それは組織委の話ですね」と冷たく突き放す一面を見せていた。事態の逼迫(ひっぱく)は、関係者から余裕を失わせ、その内部にも分断の種を持ち込んだようだった。

その一方で、オリンピック開催に反対するデモ参加者との対話を試みたり、抗議の声が上がるなかで広島訪問を強行し、原爆資料館の展示を見て涙を流したりしたバッハ会長の姿もまた印象に残っている。一人の人間の複雑なありようをうかがわせてくれる貴重な映像だろう。

開催直前にほぼすべての競技を無観客で行うことが決定され、膨大な数の観客席が意味を失った(その前の聖火リレーもほぼ無観客状態で敢行されていた)。とりわけ、新種目の3×3バスケットボールは、多くの観客を迎えて競技の魅力をアピールすべく会場の設営に力を入れていた。無観客の決定に従わざるをえなかった関係者の無念は察するに余りある。

「東京2020オリンピック」の一場面 ©2022-International Olympic Committee- All Rights Reserved.

桜と太陽 子どもたち

大規模な大会の開幕を前にして「安全に終わらせる」ことを第一に考えるのは、裏方を支える関係者としてごく自然な感覚ではあるだろう。しかし、世界規模の祭典を前にして、とにかくトラブルなく終わらせたいという思いは、本来的に負け戦たる今大会の印象を強くしているようにも映った。

クライマックスのひとつをなすマラソンの競技開始時間の前倒しもまた、撤退戦を象徴していた。避暑地としてなかば強権的に札幌に会場が変更されたにもかかわらず、東京と同等かそれ以上の猛暑に見舞われ、男子50㌔競歩では10人の棄権者を出すに至る。「偉い人」の鶴の一声で翌日の女子マラソン開始時間が午前7時から午前6時へと1時間前倒しすることが決まるが、それを押しつけられた現場は阿鼻叫喚(あびきょうかん)だ。結果として1時間前倒しを成功させた関係者の尽力には頭が下がるが、いずれにせよ、現場は最後まで振り回されることとなった。

映画がオリンピックのネガティブな側面にことさら光を当てようとしているのは間違いないが、希望が描かれていないわけではない。また、ここまで映像分析をほとんど行ってこなかったが、繰り返し映し出される桜、雨、太陽、雲といった自然の情景は映画にとって決して小さくない要素である。とりわけ桜や太陽の象徴性は意識的なものだろう。桜は日本という国家とたやすく結びつけられるし、太陽はオリンピックと切っても切れない関係にある。市川崑監督による1964年大会の公式記録映画「東京オリンピック」(65年)でも太陽は強調されていた。

希望に関しては、冒頭と末尾をはじめ、随所に挿入されていた子どもたちの姿が担っている。敗戦処理に追われた今大会が単なる失敗に終わるのか、それともこの敗戦を糧として、未来に生かせるのかは歴史が判断するだろう。50年後、100年後の日本は、そして世界はどうなっているだろうか。100年後ともなれば、映画で笑顔を見せている子どもたちすら退場している可能性が高い。それでも、この映画は残り続ける。

淀(よど)みに浮かぶ泡沫(うたかた)は決してとどまることはない。一方では消えゆき、他方で新たに生成される。オリンピックがいかに世界的な一大イベントであれ、大成功を収めようが大失敗に終わろうが、妥当な落としどころに着地しようが、結局のところ、歴史の大河にあって一瞬で消えることを宿命づけられた泡沫でしかない。

その一瞬の閃(ひらめ)きを、私たちは確かに生きた。映画はその貴重な記録である。