音楽映画は魂の音楽祭である。そう定義してどしどし音楽映画取りあげていきます。夏だけでない、年中無休の音楽祭、シネマ・ソニックが始まります。

©️2024「トノバン」製作委員会

2024.5.31

高橋幸宏の一言から始まった!「トノバン 音楽家加藤和彦とその時代」のいったい「その時代」とは?

激動する時代に、京都で生まれたコミカルな歌

映画「トノバン 音楽家 加藤和彦とその時代」の公開にあたって改めて「帰って来たヨッパライ」を聞いてみた。酔っ払い運転で事故死した東北弁の主人公が長い雲の階段を上って天国へ行く。そこでも酒と美女に浮かれていたら、関西弁の神様から天国を追い出されて生き返る。ラストに般若心経が読経され、ビートルズの「ハード・デイズ・ナイト」の歌詞が一言読まれた後、ベートーベンの「エリーゼのために」のピアノ演奏でフェードアウトする。風刺仕立てのストーリーと、テープを高速回転した甲高い声がコミカルで、今聞いても新鮮だ。

当時、京都の大学生だった加藤和彦、北山修、はしだのりひこの3人で結成したザ・フォーク・クルセダーズによるこの曲がヒットしたのは1968年のこと。折しもマイカーブーム到来の頃で、交通事故が増えていくなか、学生運動が激化した時代でもある。必死に社会を変えようとする学生たちと機動隊との衝突があちこちで繰り返されていた頃だ。ベトナム戦争が激化し、アメリカではキング牧師やロバート・ケネディが暗殺され、パリでは若者たちによって5月革命が起こった時代でもある。激動する時代に、京都で生まれたこのコミカルな歌は日本の社会現象となり、日本音楽史上初の280万枚というミリオンセラーを記録した。

ギンギンのロックバンド「サディスティック・ミカ・バンド」

このカレッジバンドは結成1年後、大学卒業を機に解散。北山は医学、加藤とはしだは音楽の道へ進むことになる。ビートルズが好きだった加藤はその後、大好きなロンドンに出向き、本場のロックを肌で感じ取りながら、「向こうに負けない音楽を作りたい」という思いにかられていった。

盛んだった学生運動は、70年代に入るとやがて終焉(しゅうえん)する。若者たちの挫折した姿を描く「神田川」や「赤ちょうちん」といった「四畳半フォーク」がはやり出し、小さな幸せが歌われ始めたその時に、加藤はギンギンのロックバンド「サディスティック・ミカ・バンド」を結成する。メンバーは高中正義、小原礼、高橋幸宏、妻の加藤ミカ、そして加藤和彦。

ファーストアルバムは日本では売れなかったものの、イギリスの音楽誌で取り上げられ、当時の名プロデューサーのクリス・トーマスからセカンドアルバムのプロデュースのオファーを受ける。クリスは、ビートルズの「ホワイトアルバム」やピンク・フロイドの「狂気」などを手がけた敏腕プロデューサーだ。クイーンからのプロデュース依頼を断って来日し、レコーディングが行われた。

この時、日本で初めての試みが数々行われたという。当時の日本は1時間でシングル1曲をレコーディングするのが常識だったそうだが、このレコーディングにかけた時間は450時間。全員がジーンズをはき、ジッパーを上げ下ろしする音を取り込んだり、OKテークのマルチテープをカットしてつなげたり、独創的な方法で誕生したのが、ロンドンのグルーブ感たっぷりのグラムロックの名盤「黒船」だ。

ちんまりした四畳半フォークがはやる時代に、名曲「タイムマシンにおねがい」が歌われる。ジュラ紀の世界に飛べば、散歩中のティラノザウルスやお昼寝するアンモナイトに、そして鹿鳴館の時代へ行けば、ワルツを楽しむ人たちに出会える。そんなピカピカでイキイキしたぶっ飛んだ内容の歌詞とガツンとしたギターサウンドが日本の音楽界に強烈なインパクトを与えた。その後、彼らはイギリスでロキシー・ミュージックのツアーのフロントアクトを務めるが、やがて加藤とミカとの離婚を機にバンドは解散する。

ヨーロッパ3部作

加藤は2年後、作詞家の安井かずみと結婚し、ソロミュージシャン、作曲家、音楽プロデューサー、編曲者としてマルチに活動していく。79年には高橋幸弘や坂本龍一などと共にバハマで録音した、安井かずみとの共作アルバム「パパ・ヘミングウェイ」をリリース。レイジーでしゃれたムードのリゾートサウンドと加藤の軽やかで甘い歌声が、来るバブルの幕開けを予感させた。

さらに、彼はデビッド・ボウイが「ロウ」「ヒーローズ」を録音した西ベルリンのハンザスタジオで「うたかたのオペラ」を80年に録音し、耽美(たんび)的な世界を表現。81年にはパリでベルエポック時代の退廃的な雰囲気のアルバム「ベル・エキセントリック」を録音。レゲエ、スカ、シャンソン、タンゴ、ルンバなどのエッセンスを取り入れたこれらのコンセプトアルバムはヨーロッパ3部作と言われ、今も名盤として聞き継がれている。

バブルが終息した90年代には、彼はスーパー歌舞伎「新・三国志」のためにクラシック音楽を作曲し、演奏はロシアン・シンフォニー・オーケストラに依頼するなど、舞台芸術でも活躍している。

自ら人生の幕を閉じる

2000年代に入ると、世界は多様性と個の時代へと変化していく。情報はあふれ返り、誰もが情報の発信者になれるようになる。03年にヤマハから歌声合成技術ボーカロイドが登場すると、人間では不可能な高速で高音域の歌声を自由に生み出せるようになり、レコード会社を通さずに多くのヒット曲が誕生していった。音楽界に新風が吹き始めた09年、加藤和彦は自ら人生の幕を閉じることを選択する。愛読した作家アーネスト・ヘミングウェイのように。

洒脱に生きた加藤和彦

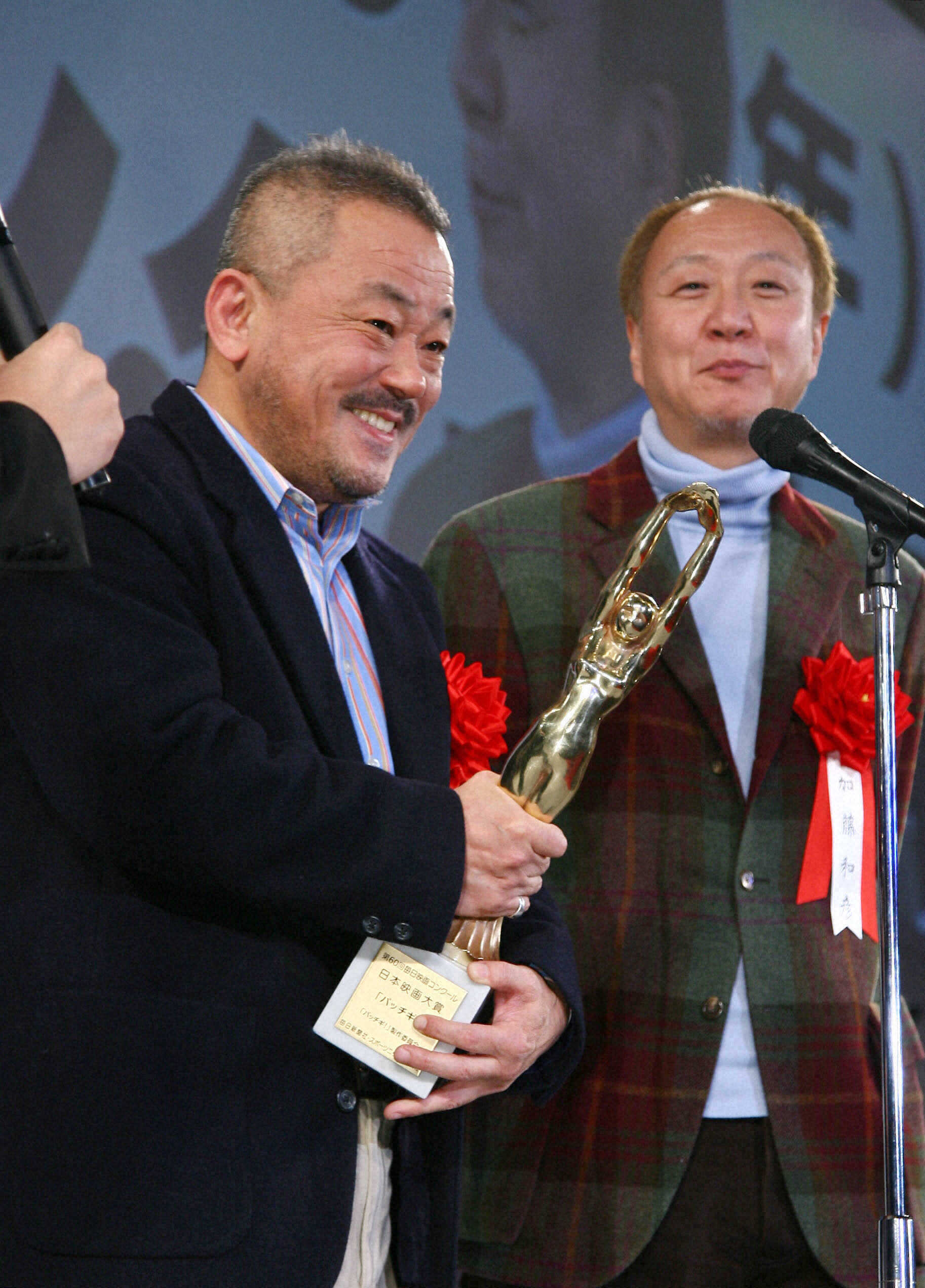

60年代に忽然(こつぜん)と現れ、イギリスのフォークシンガー、ドノバンをカバーしたことから「トノバン」という愛称で親しまれ、ダントツの神的位置で時代を生きた加藤和彦。この映画は、「彼はもっとフューチャーされるべきだ」という高橋幸宏の一言から始まったという。この提案に応じたのが相原裕美監督だったことは偶然ではなさそうだ。相原は、「黒船」やYMOのアルバムジャケット、デビッド・ボウイ、マーク・ボラン、イギー・ポップなどを撮り続ける写真家、鋤田正義のドキュメント映画「SUKITA 刻まれたアーティストたちの一瞬」の監督でもある。

ボーカリスト、ギタリスト、作曲家、アレンジャー、プロデューサーとして多方面で活躍するあまりに、これまで加藤和彦の姿は捉えにくかったのかもしれない。この映画には加藤和彦と親しかったミュージシャンやディレクターなどが次々に登場し、生前の彼を語る。その多くの言葉から60年代から2000年代初頭まで激変する時代を一流の音楽と料理とファッションを愛しながら、洒脱(しゃだつ)に生きた加藤和彦の実像が鮮明に浮かび上がってくる。