世界3大映画祭の一つ、第75回ベルリン国際映画祭の話題を現地からお届けします。日本映画の最新作も上映され、映画人が現地入り。ドイツや欧州を取り巻く政治情勢に揺れてきたベルリンは、今回からプログラムディレクターが交代し、新体制の船出となってそのかじ取りに注目が集まっています。

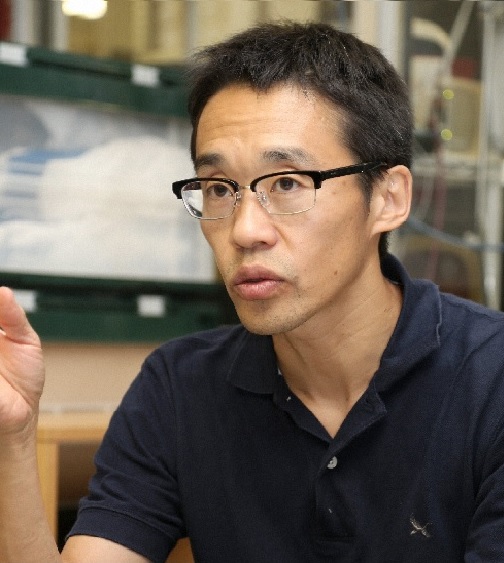

第75回ベルリン国際映画祭で質疑応答に参加した「Underground」の小田香監督(左)と出演した吉開菜央=2025年2月18日、勝田友巳撮影

2025.2.22

〝地下〟に残る記憶に耳を傾ける 小田香監督「Underground」ベルリン国際映画祭で上映

第75回ベルリン国際映画祭で、小田香監督の日本映画「Undergroundアンダーグラウンド」が上映された。小田監督は出演した吉開菜央と現地入りして上映に臨み、終了後の質疑応答にも参加。ベルリンは初めてという小田監督は「温かい雰囲気での上映だった。観客との質疑応答も楽しいです」と映画祭を楽しんでいた。

虚実を行き来 拾われにくい物語に光を当てる

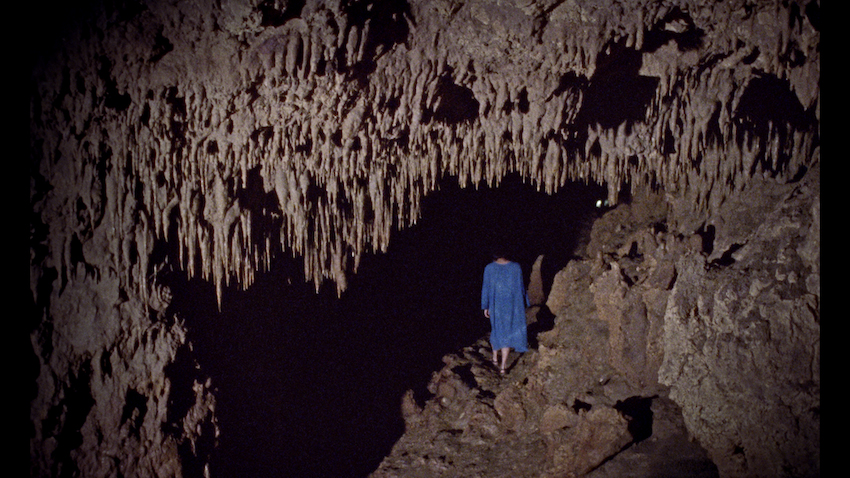

「Undergroud」は、札幌の融雪槽や地下鉄、沖縄のガマなど日本各地の「地下」の風景を16ミリフィルムで撮影した。カメラを持ち込むだけでなく、〝シャドウ(影)〟が観客を案内するように現れ、融雪槽の水面に映像作品を投影したり、ガマで平和ガイドの松永光雄が沖縄戦について解説したりと、ドキュメンタリーとフィクションの境界を行き来する。ボスニア・ヘルツェゴビナの炭鉱を映した「鉱 ARAGANE」、メキシコの泉に潜った「セノーテ」に続き、地下世界にカメラを持ち込んだ3部作である。ベルリンでは若手監督の個性的な作品を集めた「フォーラム部門」に選出された。

小田監督は「自分がなぜ地下にひかれるのか考えたが、物理的空間より、拾われにくい物語、隠されたものに、光を当て耳を澄ませて、映画の表現とすることに興味があるのだと気づいた」と話す。地下空間への働きかけは、「時間を動かすため」という。「稼働していない地下空間にカメラを置いただけでは、時間が動かない。たとえば映像の投影は、ずっと昔、地層の一つにいたかもしれない生物の映像を配することで動きを作り、想像してもらうことを期待した」

シャドウは行く先々に現れ、アップで映された石像にそっと触ったり、平和ガイドの話を聞いていたり、読経する僧侶の傍らに座っていたりする。観客の手や目、耳となり導き手となる幻想的な存在でありながら、〝地上〟の家で生活する姿も挿入された。「人間は集団的な記憶を持っていると考えていて、シャドウはその象徴。ただ集団的記憶といっても、観客の生活とは結びつきにくいかもしれない。シャドウの日常を映すことで、集団的記憶が観客と〝地続き〟と示したかった」

「Underground アンダーグラウンド」©2024 trixta

「縁」に導かれ 人、場所と出会う

映画の中では、沖縄編が大きな比重を占める。松永の語りや洞窟内での遺骨収集作業を映し、撮影中に上空を通過した戦闘機のごう音も取り込んだ。沖縄に残る戦争の現実を切り取ったようだが、「はじめにメッセージがあったわけではない」という。「松永さんは、沖縄戦は終わっていないと繰り返し話したし、彼が見せてくれた光景も現代とつながっていた。そうしたことを、撮影しながら学んだ。沖縄戦に限らず、力の不均衡、植民地主義的な構造はどこにでもあると思う。今回は、自分がつかんだところにそれがあった」

映画を導くのは、主張よりも「縁」だ。「表現したい物語やメッセージがあってプロジェクトが始まるというよりは、縁があるところに行くと場所があり人と出会い、物語がある。映画に残したいと思う断片的なものを組み合わせて、作品になっていると思う」

世代を超えた作用を

「目の前で起きてることをハンターのように追いかけて撮ることには限界がある。アイデアを持ってフレーミングする時に、どこにカメラを置いてどういうタイミングで動くかは、人とセッションしないと決まらない。私の映画はスタイル先行と思われがちだが、実際は人に会って話を聞くこと先行。それをどう表現するかという倫理があり、目の前の人が提示してくれたものをどう映画にするかで、スタイルが決まる。見聞きしたものを、どういう形で届けるか、それがフィクション性につながっている気がする」

鋭い映像感覚は国境を超え、ベルリンの観客も魅了した。「映画は、世代を超えて残る。一本の映画で人や世界を変えようなどという野望はないが、普段聞けない話を観客が体に入れることで、何か作用があるのではないか。何世代もかかるかもしれないが、小さな声の記憶の層を、集団的な記憶の中に作れたらうれしい」

「Underground アンダーグラウンド」は3月1日公開。東京・ユーロスペースで2月22日~3月7日、「小田香特集2025」も開催される。