日本映画大賞に「ドライブ・マイ・カー」

男優主演賞 佐藤健「護られなかった者たちへ」

女優主演賞 尾野真千子「茜色に焼かれる」

第76回毎日映画コンクールの受賞作・受賞者が決まりました。2021年を代表する顔ぶれが並んでいます。受賞者インタビューを順次掲載。

1946年、日本映画復興を期して始まった映画賞。作品、俳優、スタッフ、ドキュメンタリー、アニメーションの各部門で、すぐれた作品と映画人を顕彰しています。

第76回毎日映画コンクール アニメーション映画賞 「岬のマヨイガ」川面真也

2022.2.23

第76回毎日映画コンクールの受賞作・受賞者が決まりました。2021年を代表する顔ぶれが並んでいます。受賞者インタビューを順次掲載。

1946年、日本映画復興を期して始まった映画賞。作品、俳優、スタッフ、ドキュメンタリー、アニメーションの各部門で、すぐれた作品と映画人を顕彰しています。

アニメーション映画賞は「岬のマヨイガ」。川面真也監督はこれが初めての本格長編アニメだ。デザインの専門学校を卒業後、デザイン事務所に就職。特に不満はなかったが、「のめり込むほど仕事をしているか」と自問し、かねて興味を持っていたアニメ業界に転職した。テレビアニメが中心で、初めての映画に悩み苦しんだというが、その魅力にも取りつかれたという。

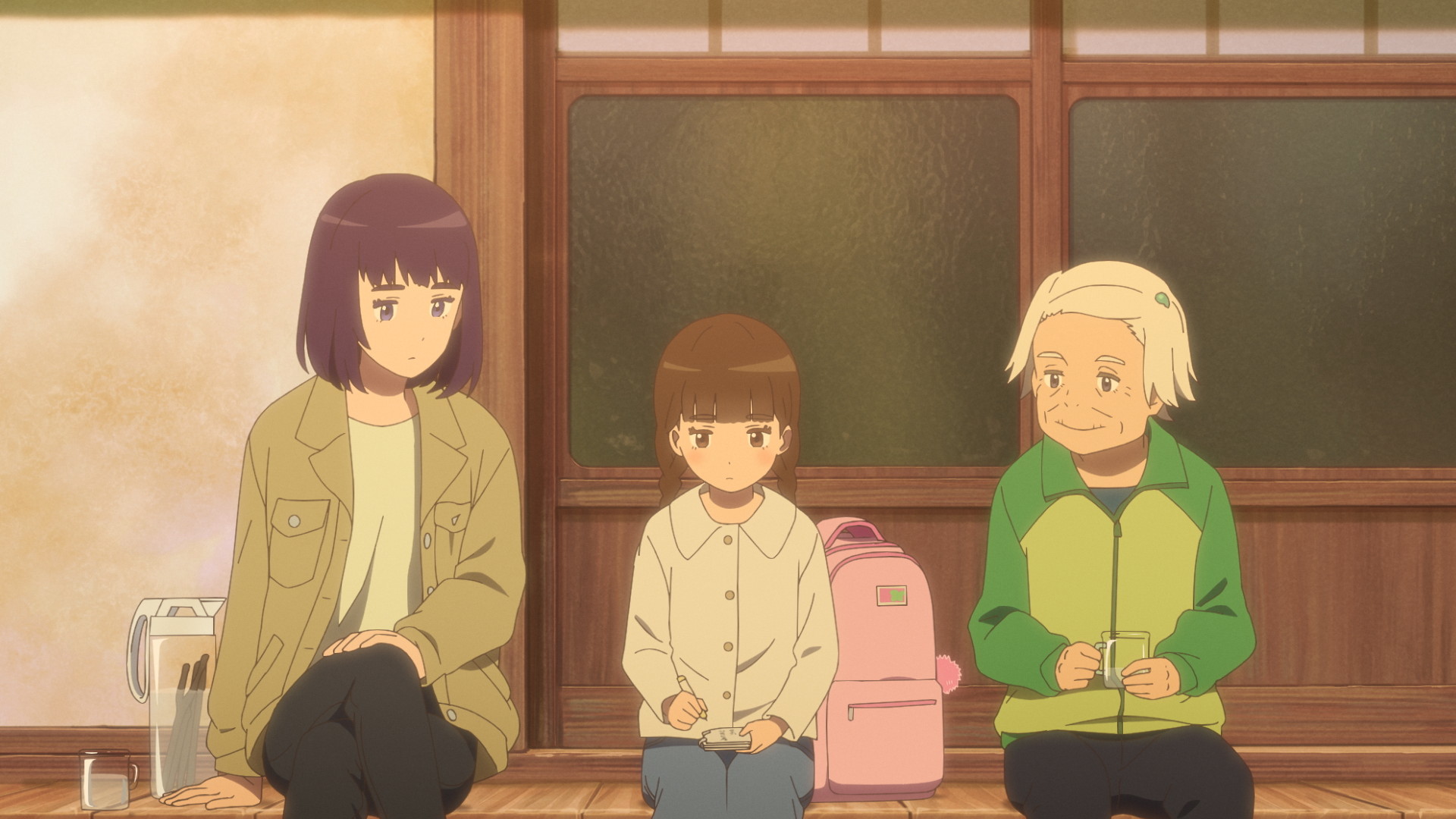

©柏葉幸子・講談社/2021「岬のマヨイガ」製作委員会

「岬のマヨイガ」は、柏葉幸子の児童文学が原作だ。監督の話を持ち込まれて引き受けたものの、これまでとは勝手が違う。「児童文学の原作を手がける機会は多くないので、やりたい、でもできるかなと。ライトな分かりやすい内容を想像していたら、東日本大震災や心に傷を負ったキャラクターの話やテーマは、重いものを持っていた。妖怪とアニメの親和性は高いけれど、大人向けだと思いました」

震災の避難所で出会った、17歳のユイと口がきけない8歳のひよりが親切なおばあさんのキワに導かれ、岬に建つ家で暮らし始める。家は訪れた人をもてなす不思議な力のある「マヨイガ」だった。ファンタジー調の物語だが、前半はユイとひよりが家になじむまでをじっくりと、遅めのテンポで描いていく。セリフや動きに、アニメらしからぬ間がある。

「間は、テレビでも意識していた。アニメの情報の密度は特殊で、見ている人の情報をコントロールして、間を撮る演出は普段からしています。空気感が何となく伝わると、見ていても伝えても、気持ちがいい。見ているものと、自分の肌感覚や記憶が混ざり合う瞬間があるんです。それを映画でしっかりやってみようと」

家を出ざるを得なかったユイと、声が出なくなるほどの衝撃を受けたひよりの事情を丹念に追いつつ、感情表現は抑制的だ。「そこは、抑えすぎるくらい抑えたところ。彼女たちの自立への積み重ねが映画のキモになる。泣かせて感動は避けて、尺をしっかり取ろうと思った」。子供たちを取り巻く現代の環境の変化も取り入れた。「家庭の問題でしんどい思いをしてる人が、ここ20年ほどの間に可視化されている。家族や絆を声高に言わないようにしようと注意した。住む場所や関係性は選んでいい。国や土地に縛られず、自分で選べると分かってほしかった」。ユイとひよりはキワとマヨイガに助けられながら、自らの足で立ち、行動を選択する。

「子どもは甘えていいと思う。だめだったら、認めてくれる場所が見つかるまで選び直せばいい。多くの人が固定概念にとらわれているし、それを利用された子ども時代を過ごしている。揺れている中高生に伝わればいいなと、思っていた」。アニメーション部門の選考では、少女たちの心情や状況をきちんと捉えたことが「アニメだからと逃げていない。映画的だ」と高く評価された。

映画は後半に転調。「妖怪との関わりなどはアニメ的な楽しみで、テンポアップしていきます」。「ふしぎっと」と呼ばれる妖怪たちが登場し、村に奇怪な現象が起き始める。キワとふしぎっとが原因を調べると、震災によって怪物「アガメ」の封印が解けてしまったことが分かる。

とぼけたカッパ、お地蔵さまやこま犬。日本の民話にあるようなふしぎっとたちが、封印を解かれた「アガメ」との戦いに臨む。「日本の土着の妖怪や神さまは、人や動物に近い。ふしぎっとには現実と地続きでいてほしくて、地元の青年会のおじさんが手伝いに来たという感じを出したかった。女3人が困っていたら『どうした』と声をかけてくれるような」

戦う相手のアガメも複雑な存在だ。喪失感にとらわれた人々の「悲しみ」を食べて大きくなり、共同体を分断する。クライマックスでは巨大化したアガメとふしぎっとの全面対決で、ユイとひよりも大活躍。「勧善懲悪にはしたくなかったから、アガメとは何ぞやという部分は最後まで悩んだ。そこをクリアするのに必要だと、アクションは大げさに描きました。ファンタジーがやりたくてこの業界に入ったので、初めてだったけど自由で面白かった」

実は悩みながらの監督で、自身の未熟さに落ち込んだという。「伝わりにくさを許容してくれるのが映画の懐の深さだと思って、微妙なラインをやりたかったんですが技術が未熟で。もっとうまくやれたのではないかと悩んで落ち込んで、一息置きたいと、監督の話を断ったんです」。選考委員の片渕須直監督が絶賛したと伝えると、「またやる気が出てきました」と明るい表情になった。