誰になんと言われようと、好きなものは好き。作品、俳優、監督、スタッフ……。ファン、オタクを自認する執筆陣が、映画にまつわる「わたしの推し」と「ワタシのこと」を、熱量高くつづります。

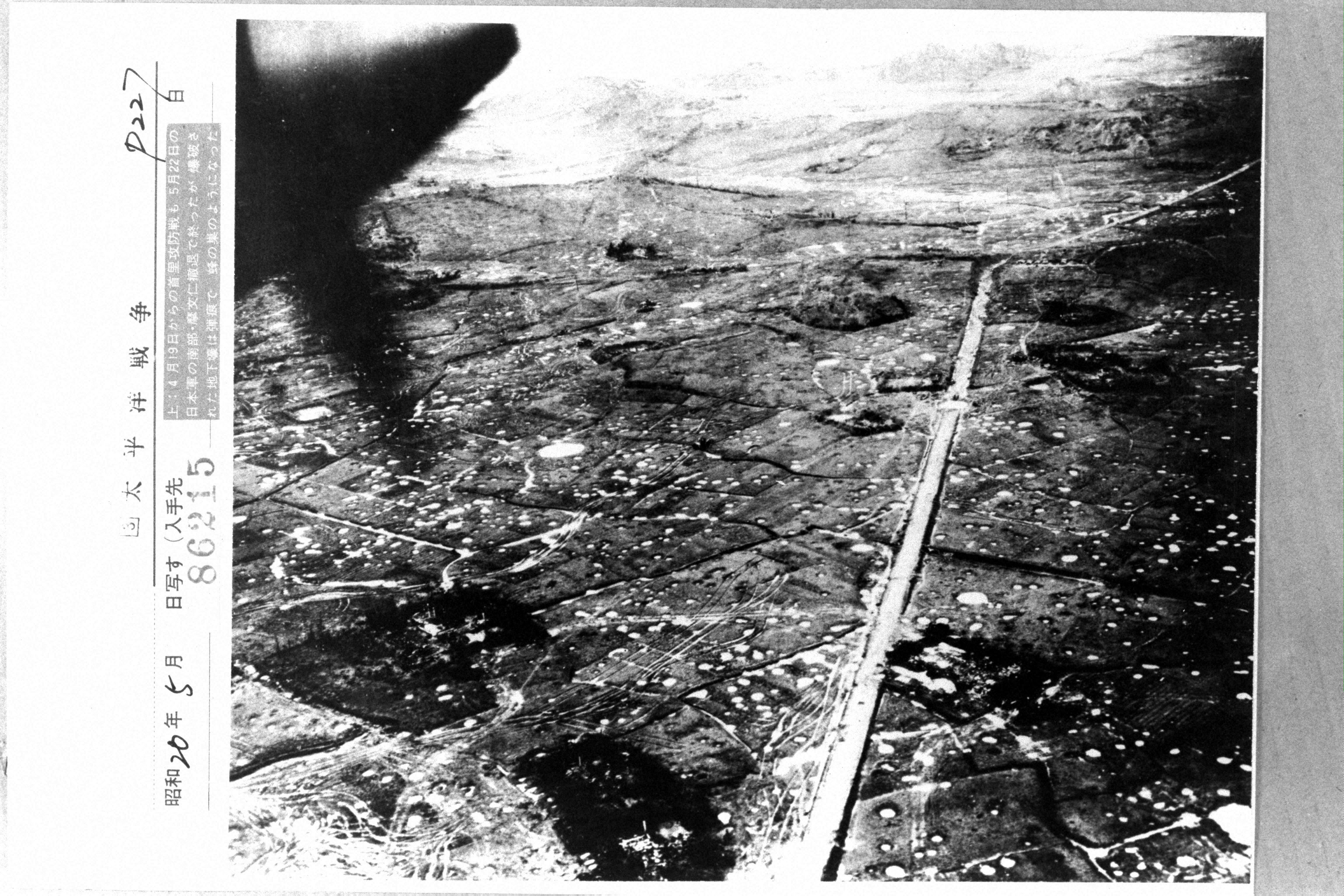

沖縄戦で、やぶに隠れた洞穴を火炎放射器で焼く米海兵隊員。この武器は掃討戦に駆使されたが、民間人も多く犠牲になった=1945年6月2日撮影

2024.6.27

沖縄「市街地のこんなに近くでも……」記者も参加した戦没者遺骨収容 〝未完の戦争〟実態描く「骨を掘る男」

ドキュメンタリー「骨を掘る男」は、沖縄で40年以上にわたり、第二次世界大戦、ことに沖縄戦で亡くなった人たちの遺骨収容を続けている具志堅隆松氏(70)の活動に迫る。メディアは「戦後〇〇年」という表現をする。だが戦闘が終わっても戦争被害は終わらない。その象徴が戦没者遺骨の問題だ。本作は、そうした「未完の戦争」の実情を伝える意欲作だ。記者(栗原)は主人公である具志堅氏を10年前から取材し、収容にも同行させてもらった。その経験も含めて作品の見どころを伝えたい。

ボランティアで40年 遺骨収容400体

1945年4月1日。米軍が沖縄本島に上陸した。日本軍守備隊司令部が置かれていた首里に向かい南下した。守備隊は5月下旬に首里を放棄し、糸満方面に南下していった。多くの住民が行動をともにした。雨期。砲弾、銃弾が飛び交う「鉄の暴風」の中、小さな子どもを含めた非戦闘員が、平時では決して近付かないであろう、狭く暗いガマ(自然壕=ごう)に避難した。日米による死闘は3カ月近く続いた。死者は日本人だけで18万人、米兵などを合わせると20万人以上が命を落とした。「戦後79年」の今も膨大な遺体、遺骨が行方不明だ。

具志堅氏は「ガマフヤー」代表。沖縄の言葉で「ガマを掘る人」。野山で遊んでいた子どものころ、鉄かぶとと頭蓋骨(ずがいこつ)を見つけた。親は「触ってはいけない。いつか家族が迎えに来るから」と言った。1982年、本土から来た遺骨収容団を手伝ってから続けている。これまでおよそ400体を探し出した。

「骨を掘る男」©️ Okuma Katsuya, Moolin Production, Dynamo Production

不発弾、ハブ……現代人にはできないだろうね

映画は、暗闇にともる小さな光から始まる。沖縄本島南部のガマで、ヘッドライトをつけた具志堅氏が大きなため息をつく。「……どれくらい人がいたんだろうね。どこまで入っていたんだろうか。換気は悪いし……。こういう中に多くの人が逃げてきて……。現代人だったらこの中で食事をとって、用足しもして、そこで眠りなさいと言われたら、できないだろうね」

ガマには不発弾が残っている可能性がある。ハブの脅威も。そんな中で黙々と骨を探す具志堅氏を、カメラは静かにとらえる。黒くすすけた岩は、米軍の火炎放射の跡。平時に埋葬された遺体や遺骨とは違い、まるまる一体が見つかることはほとんどない。多くは粉々の骨だ。かんざしなどの遺品も見つかる。民間人がいたことが分かる。

「骨を掘る男」©️ Okuma Katsuya, Moolin Production, Dynamo Production

数センチのかけらつなぎ合わせ

さらに、ガマの現場。門外漢が見たら土なのか石なのか骨片なのか区別できない。具志堅氏は、数センチの骨のかけらをつなぎ合わせ、部位を特定してゆく。熟練の技術と、「ひとかけらの骨も収容する」という使命感が光る。完全なボランティアだ。骨の状態から米軍の砲弾なのか、あるいは手りゅう弾で「自決」したのかも推定する。「遺骨が見つからなくても、亡くなった人に近付く。観念的な慰霊ではなく、行動的慰霊です」

記者は2014年、初めて具志堅氏の遺骨調査に同行させてもらった。沖縄県きっての繁華街、国際通りから車で20分ほどの場所で遺骨が見つかった。日本軍の薬きょうとともに。「こんな市街地で」。沖縄戦による長く深い痕跡を、記者は痛感した。

「骨を掘る男」©️ Okuma Katsuya, Moolin Production, Dynamo Production

奥間勝也監督「出会ったことのない人の死を悼む」

映画を手がけたのは、奥間勝也監督だ。84年、那覇市生まれ。琉球大大学院修士課程修了。沖縄を舞台にした中編映画「ギフト」や北インドで撮影した「ラダック それぞれの物語」「いま甦る幻の映画『ひろしま』~受け継がれていく映画人の想い」など、意欲作を発表してきた。それでも「自分が撮るに値するものは何だろう」と悩んだ。

行き着いたのが戦没者遺骨を探し続ける具志堅氏だ。奥間監督の大叔母が沖縄戦で亡くなっていたことも製作のきっかけになった。取材は5年に及んだ。「出会ったことのない人の死を悼むことができるのか?」と自問自答しながら。これも「行動的慰霊」だ。

「骨を掘る男」©️ Okuma Katsuya, Moolin Production, Dynamo Production

あえて加えた南部土砂問題と戦没者の名前読み上げ

作品の柱は、遺骨の他に二つある。一つは、沖縄本島南部の土砂の問題だ。政府は、辺野古(同県名護市)の米軍基地建設のための埋め立てに、その土砂を使う計画を持っている。だが、激戦地の南部には今も多数の遺骨が残っていることは確実だ。具志堅氏は「基地賛成、反対以前の話。人道にかかわる。戦没者を二度殺すようなもの」と激しく反発。反対署名の呼びかけやハンガーストライキ、関係省庁との交渉などを続けている。ガマの中で静かに骨を探す具志堅さんからは、想像のつかない激しい言葉が、政府に向かって発せられる。

南部土砂の問題については、「映画の中で描かなくてもいいのでは」という意見があったという。奥間監督は言う。「映画製作者としては分かるところがあります。映画の2時間程度の枠の中でいろんなものを伝えすぎると、ぼやけてくることがありますから。具志堅さんが骨を掘る意味、骨の哲学のようなものを探究していく映画だと思って撮っていました。南部土砂の問題は想定していませんでしたし、社会的問題でありポリティカルイシュー。入れるかどうか悩みました」。だが「具志堅さんが心血を注いでいることを無かったかのようにはできない」「ハンストの現場ではエネルギーが集まっているのを感じた。それを全部外すことはできない」と、映画の柱の一つとした。

さらに平和の礎(同県糸満市)に刻まれた戦没者の名前を、リレー方式で一人一人読み上げる追悼式の様子も描いた。2022年に民間有志が始めた。読み手は幼児から高齢者まで。リレー方式で戦没者一人一人の名前を読み上げる。「死者20万人」という概数ではなく、確かに生きていた一人一人が戦争で命をもぎ取られたという現実が伝わってくる。国家とは何か。戦争で死ぬとはどういうことなのか。慰霊の在り方とは。そんなことを考えさせられる作品だ。

「骨を掘る男」は全国順次公開中。6月29日には、東京・ポレポレ東中野で奥間勝也監督と本記事の筆者、毎日新聞専門記者、栗原俊雄記者とのトークショーも行われる。「骨を掘る男」劇場イベントの詳細はこちら。