公開映画情報を中心に、映画評、トピックスやキャンペーン、試写会情報などを紹介します。

「ゲバルトの杜 彼は早稲田で死んだ」の代島治彦(左)と鴻上尚史両監督=下元優子撮影

2024.6.11

72年11月、早大構内のリンチ殺人はなぜ起きたか「ゲバルトの杜 彼は早稲田で死んだ」 代島治彦、鴻上尚史インタビュー

学生運動末期に激化した内ゲバの実態に迫るドキュメンタリー映画「ゲバルトの杜 彼は早稲田で死んだ」。1972年11月8日に早稲田大文学部キャンパスで第一文学部2年生の川口大三郎さんが殺された事件を巡り、ドキュメンタリー部分を代島治彦、事件を再現する短編を劇作家・演出家の鴻上尚史が監督した。内ゲバの不条理と悔恨、あの時代特有の熱量の中で、革命を志した若者たちがなぜ殺し合わなければならなかったかをあぶり出していく。代島、鴻上に聞いた。

セクト間の内ゲバ激化のきっかけに

川口さんは、文学部自治会を牛耳り早大支配をねらう新左翼党派・革マル派(日本革命的共産主義者同盟革命的マルクス主義派)による凄惨(せいさん)なリンチの結果死亡した。事件をきっかけに、革マル派を追放して自由なキャンパス、民主的自治会を作ろうとする「早大解放闘争」が始まるが、1年で収束する。一方、革マル派と中核派の抗争は社青同解放派(日本社会主義青年同盟解放派)を巻き込んでエスカレート。各セクトによる内ゲバが激化し、100人を超える犠牲者を出した。映画は、当事者や関係者から集めた証言と、川口さんリンチ事件の再現ドラマとそのメーキングで構成されている。

代島監督は「三里塚に生きる」(14年)、「三里塚のイカロス」(17年)、「きみが死んだあとで」(21年)と学生運動のドキュメンタリー映画を撮り続けてきた。「農民も学生も闘争もフリーズしてしまった。呪縛を解きたいと思ってきたからだ」と理由を明かした。

自身は77年に早大に入学。中学生の頃に学生運動が盛んで、その時代の音楽や文化の中で育った。しかし連合赤軍事件や内ゲバが明るみに出て、学生運動は近づきがたいものに変貌していく。「僕の言葉でいうと〝政治的なおびえ〟。政治的な活動に絶望し、近づかないようにしてきたのが僕らの世代だ。50年も前に植え付けられたおびえとあきらめ、その呪縛が今の若者文化にまで続いている」と話す。

「ゲバルトの杜 彼は早稲田で死んだ」©「ゲバルトの杜」製作委員会(ポット出版+スコブル工房)

凍土の下で見えなくなった

「(学生運動は)最初は機動隊殲滅(せんめつ)を唱えたが、内ゲバが活発化していくと敵対党派は反革命だから殺してもいいということになってしまった」。彼らの論理は「相手が反革命だから殺す。その党派をつぶさなければ革命戦線はおかしくなる」ということだった。社会はこうした行動についていけなくなり、学生運動を「ある特定の集団同士の戦い」と見るようになる。

学生運動の中でも、赤軍派については「当事者が手記を書いたり逮捕されたりし、映画にもなって全体像が検証された。実際の映像も残っていたことから、日本社会の(集団の)記憶の一部になっている」。一方で内ゲバは「隠され、凍土みたいなものになった。存在は知っていても、地面の下で凍りついていることすら見えなくなってしまった。書籍も極めてく少なく、集団の記憶になっていない」。立花隆の「中核vs革マル」(75年)は数少ない内ゲバを扱った著作だ。「当事者が語らないから(映画に)できない。撮るなら『福田村事件』(23年)のようなドラマの形になるか……」と思っていた。

「ゲバルトの杜 ~彼は早稲田で死んだ~」©「ゲバルトの杜」製作委員会(ポット出版+スコブル工房)

事件再現は「リアルであること」

そこに、早大文学部で川口さんの1年後輩にあたるジャーナリスト、樋田毅の「彼は早稲田で死んだ」が21年11月に出版される。「きみが死んだあとで」公開時のトークショーにゲストとして参加した鴻上が、樋田の著書を「すごい本」と代島に紹介。対談終了後、その場に来ていた樋田が代島に本を渡したことから映画化が動き出す。数週間後、代島は「映画を撮ります」と鴻上に連絡、「15分ほどの短編ドラマ」を依頼した。鴻上は代島の1年後、78年に早大に入学した。

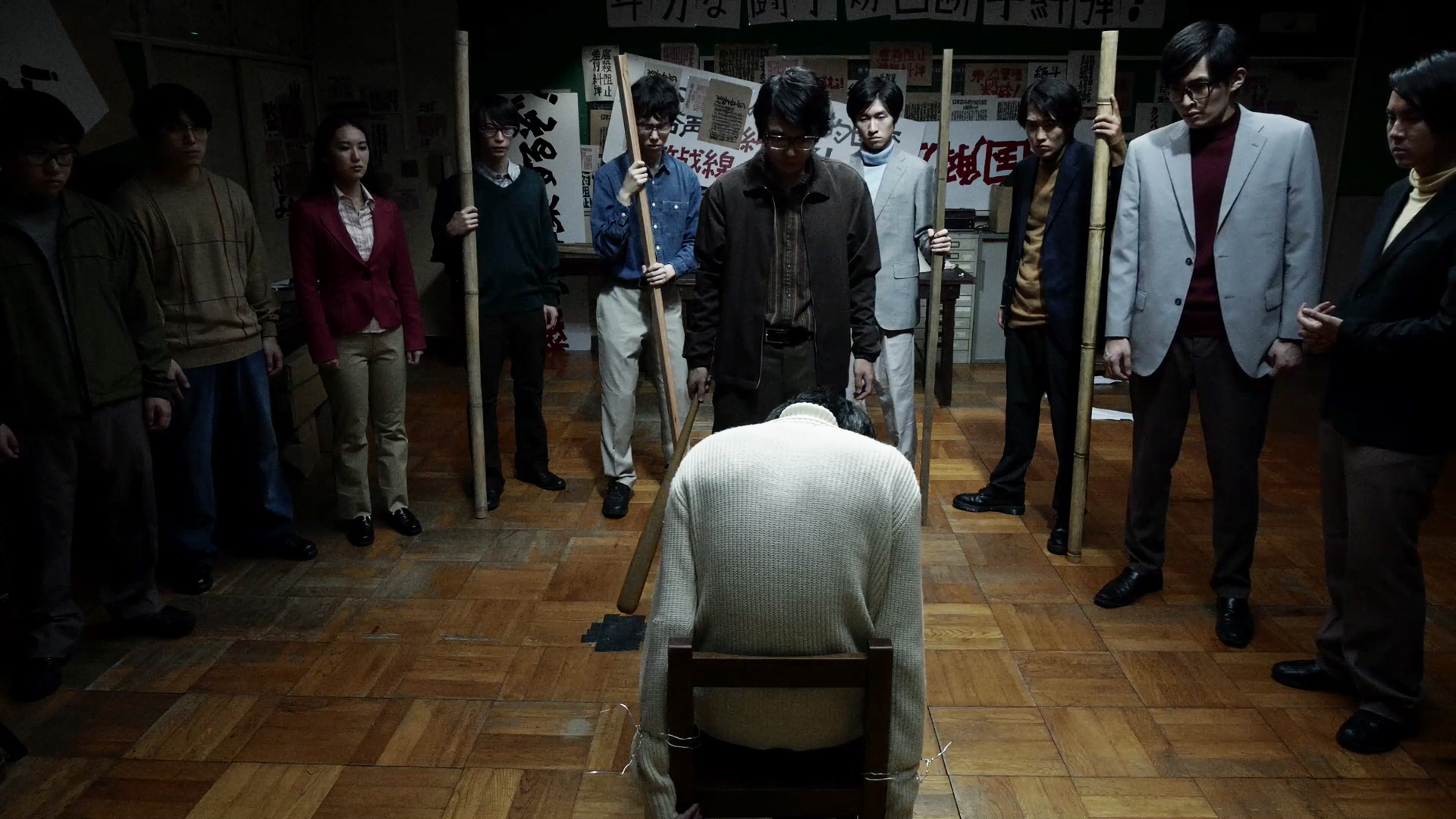

ドラマでは、川口さんが革マル派によって学内の学生自治会室に拉致され、約8時間にわたるリンチを受けて死に至るまでを可能な限り実際にあった通りに描こうとした。鴻上は「僕から見たら違いが分からない、両党派の人たちが殺し合った。学生も日本社会もこうした事件に強い拒否感を募らせていった。当時地方に住んでいたが、なぜそうなったのかずっと疑問があった」と語る。ドラマ化に際して最も注意したことは「リアルであること」だった。脚本を書くときに、樋田が聞き取りながら出版直前に掲載を拒絶され収録できなかった証言を、こっそり読ませてもらっていたという。実際に彼らが持っていたのは竹ざお2本と角材2本にバット1本で、主だった実行犯は5人だったようだ。

代島は「ドラマでは、何が起こったのか見せたかった。裏付ける証言もある。ドラマのメーキングも取り込んで、今の若い人(役者)が、知らない時代や事件を演じることで空気感が伝わると考えた」という。200人近い俳優志望の若者が、数回にわたるオーディションを受け、選ばれた。

「ゲバルトの杜 ~彼は早稲田で死んだ~」©「ゲバルトの杜」製作委員会(ポット出版+スコブル工房)

証言拒む加害者たち「死んだら公表して」

映画の中では、当時学生だったジャーナリストの池上彰、思想家の内田樹、本の著者の樋田のほか、作家の佐藤優も証言している。代島は殺害現場にいた革マル派を含め、加害者側の数人に証言を依頼したが、返事があった人でも「よく考えたがやはりできない」という趣旨の断りの内容だったという。彼らが証言を拒否するのは「それぞれの家族のことが大きいのでは」と推察する。当時、革マル派で第一文学部の田中敏夫自治会委員長の家族にも証言を求めたが難しかったという。代島、鴻上とも「この映画が世間に出ることで、語り始める人が出てきてほしい」と口をそろえた。

なぜ内ゲバが起こり、これまでに100人以上が亡くなってしまったのか。鴻上は「一言で語れない。だから歴史の中に埋もれてしまっている。僕のパートでは、今と地続きの普通の大学生が人殺しをしている。世界を真面目に考えていた彼らがここまで追いこまれていたという感じがする。それを見せたかった。角材をへっぴり腰でたたいているやつが結果的に人を殺した。そこから何を感じますか、と伝えたかった。なんで凶器を振り下ろすことができたのか聞きたかった」と話した。

証言や取材、映画・ドラマ作りを通じて内ゲバへの考え方に変化はあったのだろうか。代島は「内ゲバに加わった人たちが悔いていることは確かだと思う。(内ゲバが激しかった)70年から75年ごろに学生生活を送っても、関係者を含め当時を語ろうという人は極めて少ない」。内ゲバに嫌気がさした各セクトの活動家も「最初は抜けるのも大変だったようだが、80年代、90年代と時の流れとともに抜けやすくなって自分から党派を離れた。ただ、関わっていた時のことは話さないし、やはり悔いが強く残っている」。この映画の製作を聞きつけて5人ぐらいの関係者から手記や意見をもらったという。「僕の遺書で、死んだら公表してほしい」という人もその中にいた。

「ゲバルトの杜 ~彼は早稲田で死んだ~」©「ゲバルトの杜」製作委員会(ポット出版+スコブル工房)

〝パンドラの箱〟10センチでも開けられれば

学生運動を題材にした映画は時々作られてきたが、観客の多くは何らかの形で関わったか、当時を知っている年齢の高い人たちと言われる。この映画は、今の若い人との接点を作れるのだろうか。

代島監督が語る。「こういうことまでやってしまう人間の心性を描いた。その後、それを抱え込んだまま生きていることも描きたかった。見てくれた人にはぜひ発信してもらいたい」。さらに「内ゲバは若者の政治への距離、関心を遠ざけた要因になった」と、現代の政治離れの原点の一つと位置付ける。「党派が違うだけで、なぜここまでのことができたのか。答えは簡単には出ないが、これまで閉じられていたパンドラの箱を10センチでも開けることができたら、この映画は役割を果たしたと思いたい。フリーズして凍土の下に眠っていた死者たちの思いを表に出していきたい」

鴻上も続ける。「今の時代に若者の投票率が低いのは、(内ゲバなどの影響で)投票しても世の中は変わらないと思い込まされてきたからではないか。内ゲバによって、政治に参加することはダサくて意味のないことだと思われてしまったのだ」と話した。