公開映画情報を中心に、映画評、トピックスやキャンペーン、試写会情報などを紹介します。

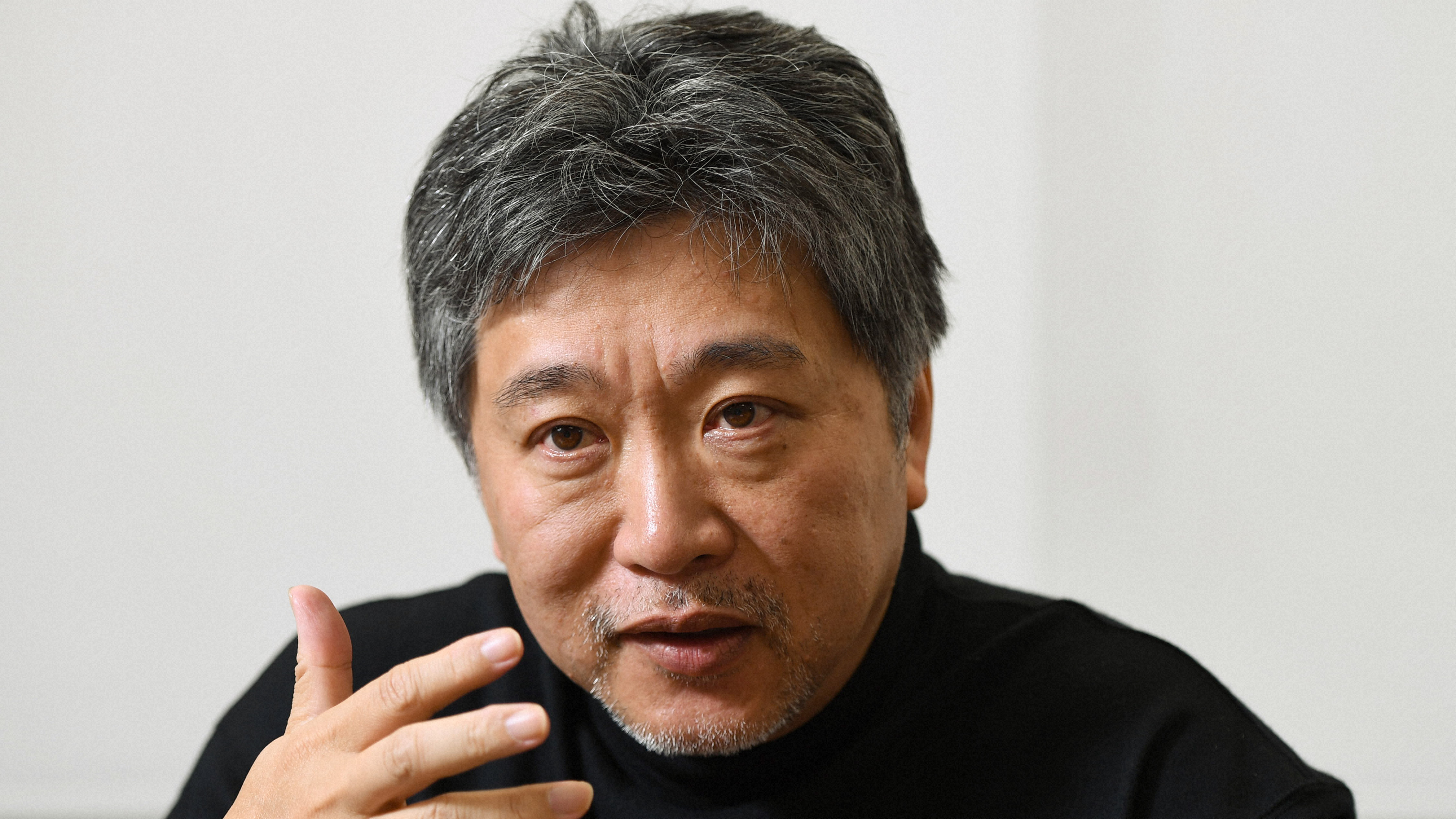

「怪物」の是枝裕和監督=宮本明登撮影

2023.6.05

子どもたちは大人を置き去りにして未来へ向かう カンヌが認めた坂元脚本で、是枝監督が「怪物」で描いたもの

第76回カンヌ国際映画祭で、坂元裕二が脚本賞を受賞した「怪物」。是枝裕和監督が自身以外の脚本で映画を撮るのは、デビュー作「幻の光」以来初めてだ。「題材も方法論も攻めていて、自分では書けない。読んでいてワクワクした」という脚本で、新たな境地を開いた。

同じ山に違うところから登っていた

是枝監督は以前から、坂元に秋波を送っていた。「7、8年前に対談してから、自分で書かないのなら坂元さんにお願いしたいと。年齢はちょっと違うけれど、同時代にものを作ってきた僕たちは、ひっかかっているものが同じだった。加害者家族にしてもネグレクトにしても、疑似家族にしても。同じ山に違うところから登っていくような感覚でした」

「怪物」の企画開発は坂元と川村元気プロデューサーらとの間で先に進み、プロットが完成したあたりで「監督するなら是枝さんに」と意見が一致。プロットを読んで快諾した是枝監督が脚本作りに加わった。その後、コロナ禍での撮影延期もあり、約4年をかけて準備を進めた。「綿密に打ち合わせができて、これまで以上にスキのない脚本になったと思う」

それぞれの立場から見るえたいの知れない存在

小学生の息子から「教師に体罰を受けた」と告白された母親が学校に抗議に赴くと、校長はじめ教師たちは木で鼻をくくった対応しかせず、当の教師も誠意のない形式的な謝罪に終始する。やがて嵐の夜、もう一つの事件が起きる――。母親の視点から描いたこのいきさつを、加害者とされた教師と、被害を訴えた子どもの三つの視点から描く。作品の根幹にあるのは、真実は一つではないという複雑さ、相互理解の困難と可能性だ。是枝、坂元双方の作品に共通するテーマである。

「母親は学校という組織が理解できずに怪物だと思い、学校は母親をモンスターとみなす。子どもも自分の中に芽生えた、えたいの知れない感情の向こうに怪物を見る。すごく今っぽいと思った」と振り返る。

そして「自分には書けない」とも。「僕はだいたい、物語を何かが起きた後から始めることが多い。今回の題材なら、おそらく嵐の後を描いた。でもこれは、何かが起きそうな、嵐の前の話。それが視点を変えて繰り返される。僕が書いてきたものと全然違うと思いました」

「怪物」©2023「怪物」製作委員会

長野・諏訪地域が撮影に全面協力

演出にあたっては「坂元脚本でこのキャスト。余計なことをせず、何が起きているか分からないまま、観客を巻き込みながら、いろんな怪物を見ながら先に進むことを意識した」。子どもたちの性自認もからむ繊細な物語で、子どもたちの演出法もこれまでとは違った。

脚本を渡さず口立てで状況を伝えるやり方ではなく、「事前に脚本を渡し、リハーサルも繰り返した。コーディネーターが加わって、LGBTQの当事者からスタッフ全員で話を聞きました」。

撮影は、長野県の諏訪湖周辺。当初は東京都内の設定だったがロケ地が見つからなかったという。「長野県では全面協力してもらえました。雨を降らせる場面では、地元の消防署が消防車を全台出してくれた。廃校になったばかりの学校での撮影も、転校した子どもが両親とエキストラで出演してくれた」

少年たちの〝秘密基地〟となった山中の電車は、大がかりなロケセットだ。「トンネルと廃線になった鉄道の線路は、スタッフが見つけてくれて。そこに資材を運んで電車を一から組み立てた。地元の方たちの協力が、作品の質を上げてくれました」

理解できないものを排除する世の中に向けて

出来上がった作品は、コロナ禍を経て、より強く現実を反映していると感じている。「世界中至るところに断絶や分断がある。理解できるものとできないものを色分けして、理解できないものは排除する。見えないことは見ない、存在しないことにするという状況が、加速度的に進んでいる気がすごくする」

終幕は、脚本開発の段階で大きく変わっていたそうだ。「子どもたちを抱きしめて終わる話じゃない方がいいと。大人に救われて子どもが世界に引き戻されるより、大人が置き去りにされる方がいい、大人にはつらく厳しいけど、未来があるなと思った」

実は完成直前、関係者に作品を披露する初号試写を直前になって延期、編集に手を入れた。悩んだのは「最後の15分。見終わった〝読後感〟」という。

読後感にこだわってギリギリまで編集

「どう受け止めるかは見た人のものだけど、こういう物語として提示しようというのは明快にあった。ちょっといじるだけで、絶望にも希望にも、夢にも見える。本当に微妙なさじ加減で、そこを繰り返し直していた。人と人が理解しえないという物語にもかかわらず、見終わると光を感じる。自分の映画でもなかなかない読後感だった。坂元マジックが届いたと思う」

「『花束みたいな恋をした』のような脚本だったら、ほかにもっとうまい人がいると思いながら撮っただろうが、この脚本なら自分が適任」と感じたという是枝監督。完成した作品も「自分が大ファン。これまでは、人生の断片を積み重ねるような表現が多かったと思うけれど、今回は物語の推進力が強い。人間のみずみずしさとの対比がうまくいった」と手応えを感じていた。カンヌでの脚本賞に「いいバランスで組めました。相性は良かったという気がします」。このコンビの第2作、あるかもしれない。