公開映画情報を中心に、映画評、トピックスやキャンペーン、試写会情報などを紹介します。

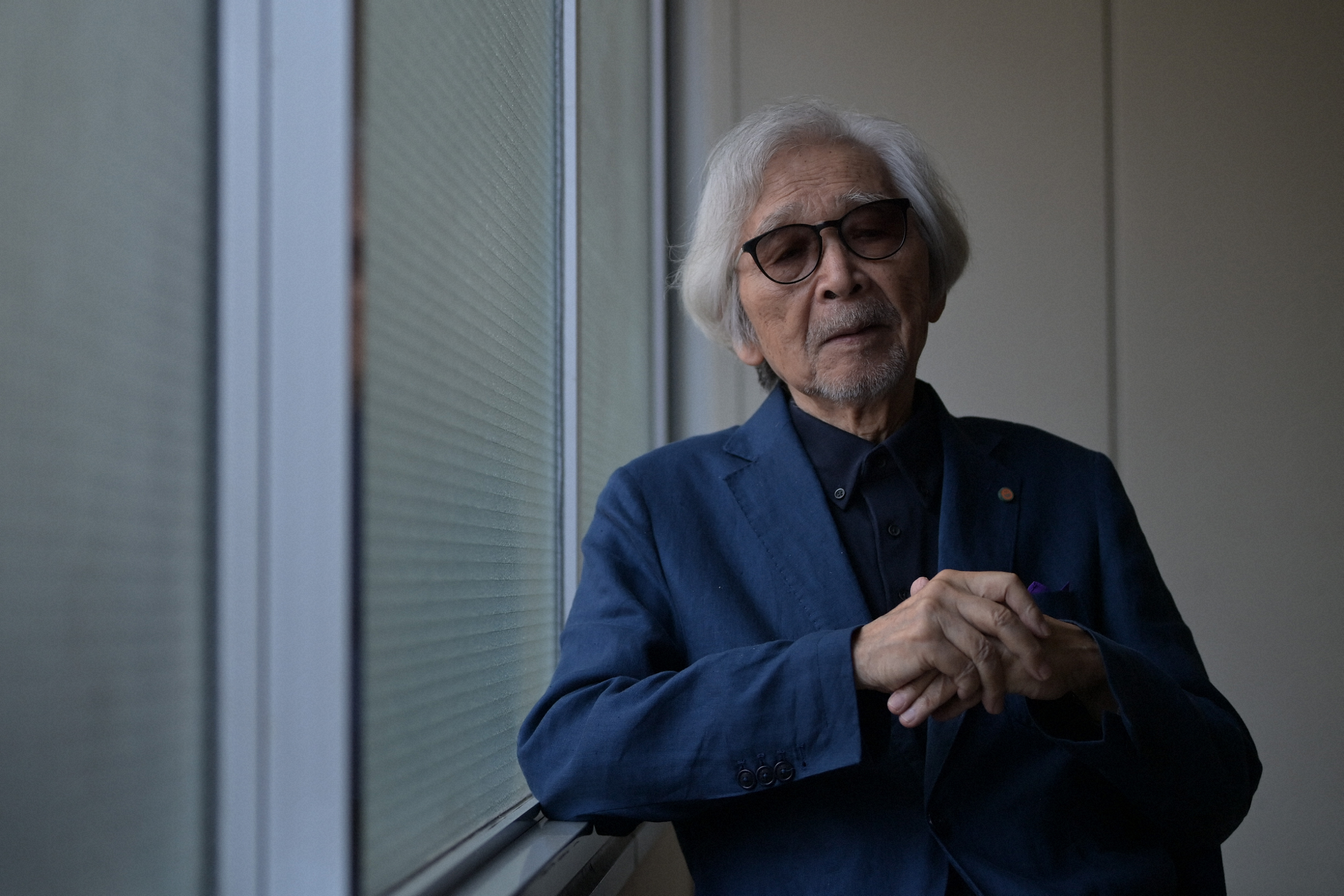

山田洋次監督=北山夏帆撮影

2023.8.30

スカイツリーと隅田川、コンビニの買い物と戦争と 91歳山田洋次監督が描いた現代日本の風景とは

隅田川を見下ろすスカイツリー、いくつもの橋とその下をくぐる遊覧船。風情の残る下町の風景は、映画にもおなじみだ。「こんにちは、母さん」も、舞台は東京・向島。吉永小百合演じる〝おばあちゃん〟の恋模様と取り巻く人々の姿を描く。人情話に現代への異議をこめながら、「観客をいい気持ちにしたい」と腕を振るった山田洋次監督に、聞いてみた。

吉永小百合の「きれいなかわいい〝おばあちゃん〟」

吉永演じる主人公の福江は、東京・向島で夫が残した足袋店「かんざき」を1人で切り盛りしている。大学生の孫、舞(永野芽郁)もいるおばあちゃんだが、路上生活者支援のボランティアの事務局長を務め、そこで知り合った牧師、荻生(寺尾聡)に好意を寄せる。舞に荻生への思いを打ち明け、亡夫とのなれそめを語る姿は、「おばあちゃん」らしからぬ艶やかさだ。

「小百合さんは、〝お母さん〟という言葉がぴったりする女優さんじゃないですよね。日本人が持ってるイメージのお母さんじゃない。 〝おばあちゃん〟という言葉は、もっとふさわしくない。でもあえて、なってもらう。小百合さんだってそういう年なんだから、いいんじゃないかと思ったわけね。きれいなかわいい、おばあちゃん」

舞もボランティア仲間も福江の恋模様を見守り応援するものの、心穏やかでないのは息子の昭夫(大泉洋)である。大企業の人事部長としてリストラを担当する苦悩に加え、妻とは離婚の瀬戸際。実家に戻れば恋する母親が待っていて、「勘弁してくれよ!」と悲鳴を上げる。「息子はインテリだから、お母さんだって恋していい、騒ぎ立てる自分が間違ってることも分かる。女性として当然だと。でもなんだかイヤで、ギャアギャア騒ぐ。それを面白く見たいってことですね」

ただ、と付け加えた。「逆にお母さんが死んでいて、1人暮らしのおやじがある日、俺はこういう女と一緒になるって言っても、まあいろいろ抵抗はあるけど、嫌悪感は持たないだろう。どうしておやじなら良くて、おふくろだと嫌なのか。これもやっぱり、男性の女性に対する差別意識じゃないかな」

「こんにちは、母さん」©2023「こんにちは、母さん」製作委員会

「老い」への不安 ご近所さんの知恵と工夫に支えられ

「老い」もまた、映画の隠れた主題だ。福江ははつらつと動き回るが、ふと漏らす。「怖いのは、いつ死ぬかじゃない、いつ寝たきりになるかってことさ。そういうことがすぐそこまで来てるのに、まだ大丈夫って希望をつないでる……」

「そんな顔してないけども、そういう悩みを持ってる。その年配の人が誰でも持ってる不安だからね」と山田監督。ただ福江は、息子や孫だけでなく、ボランティア仲間や近所の人たちと支え合い、孤独死の心配はなさそうだ。「この映画では、彼女の周りに昔ながらの地域社会がまだ残っている。困ったときは助け合って問題を処理する知恵と工夫がある。今の時代には本当に奇跡的なんだろうけど、そういう時代があったんだなと思ってくれればいい」。「かんざき」は福江が参加するボランティアの事務局となっていて、集まった仲間たちが冷蔵庫から勝手に麦茶を飲み、ざっくばらんな会話がポンポンと飛び交っている。

リストラに抵抗 会社にはお荷物でも人として憎めない

一方昭夫が勤める大企業では、非人情なリストラが進む。昭夫は人事部長として会社の方針に従わなくてはならない。そんな中で、昭夫の友人で同じ会社の木部(宮藤官九郎)は、自分がリストラの対象になっていると知って抵抗を試みる。会社の昭夫の席に押しかけ、呼ばれなかった会議に怒鳴り込み、「かんざき」にまでやってきて、昭夫に「絶対辞めないからな」と一暴れ。会社としては迷惑な人物だが、人間味にあふれて憎めない。

「木部はちょっと古い人間なんだね。昔の友人関係を盾にして助けてくれよと、いきなりオフィスにやって来る。そういうところが出世できない理由だろうけど、それも含めて愛すべき人間だと思うよ」。何かと顔を突き合わせ、時に言い合い、取っ組み合いにまでいたるのだ。大事なこともメールやラインですませる当世流とは対極だ。

対話なしに買い物 「ちっともいいと思わない」

「人と人がつながらないようにしていくのが、今の時代じゃないかな」。監督の話は買い物風景にも及んでいく。「スーパーやコンビニでお金を払う時に、機械に入れさせるよね。目の前に客がいるんだから、『はい、お釣り』ってくれればいいじゃないか。お店の売り上げ管理の都合かもしれないけど、買い物する時に生じる売り手と買い手の間のコミュニケーションが消えるってことだよね。無人の店で、カゴに商品を入れて持ち出すだけでお金がちゃんと払えるっていうのが、そんなにいいことなのかな」

「この国にはその昔、魚屋さんとか肉屋さんとか豆腐屋さんとかがあって『今日はどんな魚がおいしいの』とか、そういう会話を交わしながら買い物したんだよ、そんないい時代があったんだって、言うようになるんじゃないか。今の子供たちは、そういう風景を知らずに成長してるんじゃないかね。それでいいのかって、疑問をとても発したい。僕はちっともいいと思ってないからね、そんなのは」

自分の仕事が誰を幸せにするのか

相手の顔が見えない、見ない。山田監督はそんな無機質な現代への疑問を、会社の都合で私情を抑えつけ、同僚に退職を促す昭夫の苦悩として描き出す。疲れ果てた昭夫は、幼なじみが持ってきた煎餅をかじりながら、しんみりと涙ぐむ。「腹の足しは心の足し。煎餅は人を慰めるためにあるんだ。お前のだんなは悲しい人生を慰めるために、一枚一枚愛情を持って焼いてんだ。俺もこんな仕事に就けば良かった」と。

「携わってる仕事が何を生産するのか、顧客にどんな喜びを与えるのかってことだよな。お煎餅屋さんが、顧客がパリパリと食べる時のことを考えながらお煎餅を焼く。その仕事が即、消費者につながっている。そんな仕事をやればよかったって、彼は言うわけだ。でも口にして言っただけで、じゃあこれから煎餅屋に弟子入りするかっていえば、それもできない。それもまた悲しいね」

戦争を防ぐ努力をしているのか

取材はたまたま、終戦記念日。吉永を母親とした映画は、「母べえ」(2008年)、「母と暮せば」(15年)に続いて3作目だが、いずれも戦争が織り込まれている。今作の舞台は東京大空襲で10万人が死んだ土地だ。福江も亡夫は戦災孤児、ボランティアで関わる路上生活者は幼い頃に言問橋で空襲に巻き込まれた。

「言問橋は悲劇の橋。群衆が隅田川の両岸から詰めかけて、真ん中でにっちもさっちも行かなくなったところに火が襲って来た。一晩で10万人が死んだんだからね。戦争を伝える気持ちは、強くある。マスコミを含めて、戦争を忘れさせようとしている今のこの国ではね。戦争がどんなにひどいことか、それを防ぐために努力を惜しまないという強い意志を、この国の政治家は持ってるんだろうか」

麻生太郎・自民党副総裁は、台湾で「戦う覚悟」まで口にした。「攻めてきたら戦うって言う恐ろしさね。日本の憲法は、攻めてきたって戦わないって言ってんだからね。それを貫くべきですよ。それでこそ、世界中の国から尊敬されるわけですよね」。口調に力がこもった。

「老人が作った映画」は撮らない

言葉の端々から現代社会や歴史への強い思いはうかがえても、「こんにちは、母さん」は人情に包まれて温かく幕を閉じる。映画はあくまで娯楽なのである。「見終わってホッとする、そのために観客は映画館に足を運んで、入場料を払うんじゃないかと思うね」。今年92歳、「こんにちは、母さん」は90本目の公開作だ。映画黄金期から松竹で映画を撮り、いかに観客を楽しませるかを考え続けて至った境地。「作り手が苦しみ抜かなきゃいけない。思想とか教養とか知識とか、すべてが問われるからね」

「80だから90だからって考えたことはないけど、肉体的な衰弱はつらいですね。監督ってチョコマカ動かなきゃいけない。昔の自分のメーキングフィルムを見ると、俳優のところまで走って行って戻って来る。うわ、若かったんだなと」と嘆きながら、こう締めくくった。「九十何歳の監督が作った映画って、やっぱりそれなりに『ああ、老人が作ったな』って感じがするね。ああはなりたくないと思ってます」。秋には歌舞伎の演出も控えている。