分かりやすく誰もが楽しめるわけではないけれど、キラリと光る、心に刺さる作品は、小さな規模の映画にあったりする。志を持った作り手や上映する映画館がなかったら、映画の多様性は失われてしまうだろう。コロナ禍で特に深刻な影響を受けたのが、そんな映画の担い手たちだ。ひとシネマは、インディペンデントの心意気を持った、個性ある作品と映画館を応援します。がんばれ、インディースピリット!

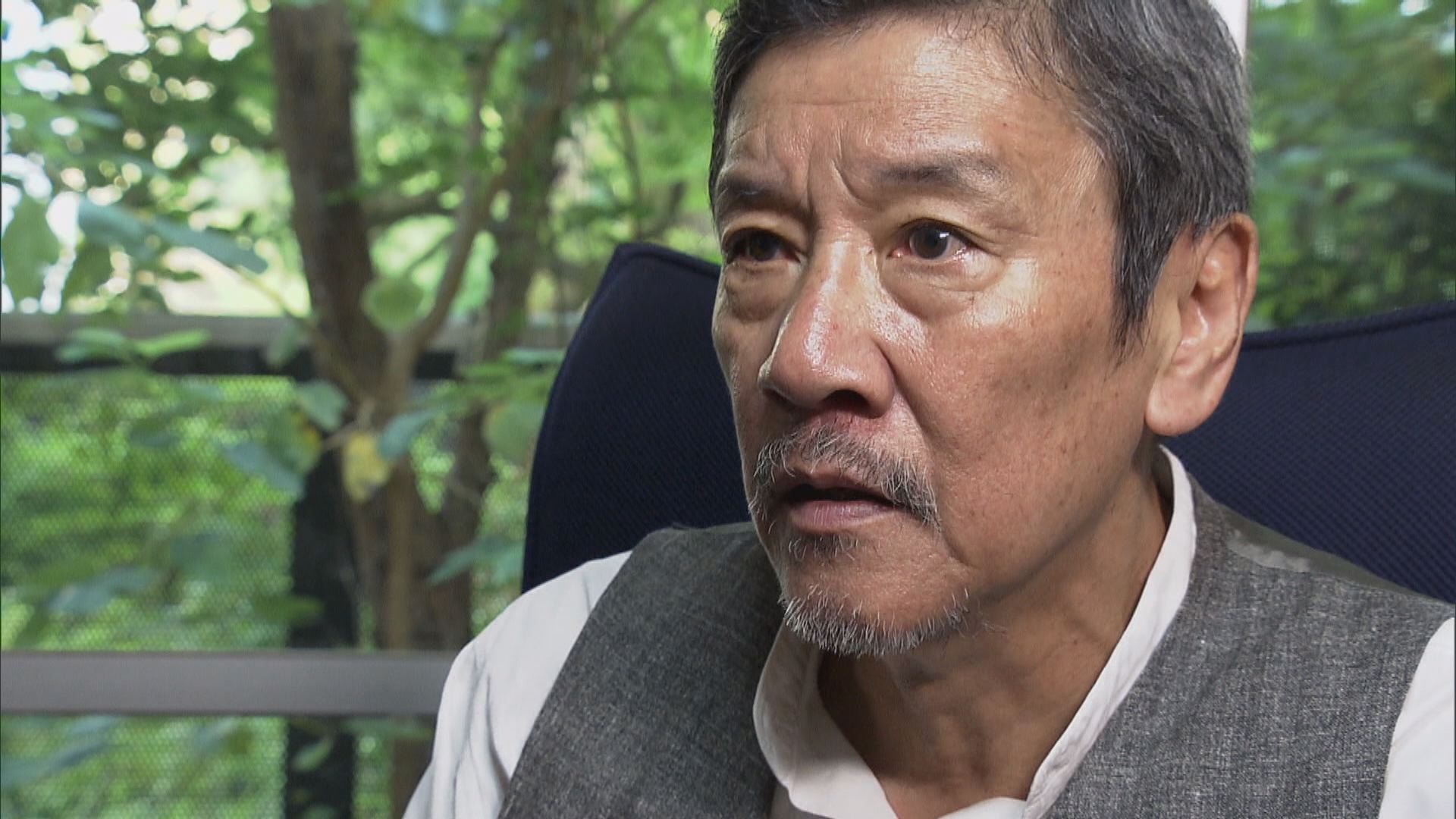

シネマスコーレの歴史を振り返る木全純治氏=勝田友巳撮影

2022.6.29

「映画館は人をつなげる場所」 コロナでミニシアターの存在意義を再確認 シネマスコーレ・木全純治支配人

名古屋市のミニシアター、シネマスコーレは、1983年に若松孝二監督が創立して以来39年、映画界の荒波に翻弄(ほんろう)されながらも生き残ってきた。今またコロナ禍で打撃を受けながら、木全純治支配人は「負けるわけにいかない」と闘志を燃やす。ドキュメンタリー「シネマスコーレを解剖する。コロナなんかぶっ飛ばせ」の公開を機に、シネマスコーレの波乱の道のりを振り返ってもらった。

2019年比3割減 この夏が正念場

2020年からのコロナ禍が、ミニシアターにとってどんな衝撃だったか、数字が物語る。

「19年比の観客数で言うとね、20年は75%、21年は70%」。この間を、深田晃司監督らが呼びかけたクラウドファンディング「ミニシアター・エイド基金」や、政府の持続化給付金などの公的支援で補った。

「20年は、ミニシアター・エイドから360万円の配分があって、ありがたかったですね。公的支援が250万円。なんとかプラスマイナスゼロでした。去年は併設の喫茶店の時短営業で1日2万円の協力金があって、なんとか大赤字にはなりませんでした。いろんな形の支援がなかったら、家賃を払って従業員を雇って続けるのは無理だった。うちのような喫茶がないとこには、支援がない。映画館の売店に対してしか、公的支援がないのは不公平だと思う」

そして本当に大変なのは、3年目に入った今年だという。「去年8月に、19年並みに戻ると思っていたら戻らなくて、今年になったら支援がなくなった。6月までは19年の8掛けできてるけど。この夏は19年並みか、9掛けにならないと、いよいよ大変です。まさか3年になるとは思わなかった」

.jpg)

リーマン・ショックはもっと苦しかった

シネマスコーレは19年まで、安定した経営を続けていた。映画の中で、木全は経営の数字を率直に明かしている。それによると「人件費55万円、家賃40万円、電気水道代10万円、社会保険11万円、会計費5万円、消費税10万円、その他44万円」。締めて175万円也。1カ月の入場者が2200人あれば、採算が取れるという。それが、コロナ禍に入って1日の入場者がゼロという日もあり、やがて1カ月にわたり休業を強いられた。

しかし、開館してからこれまでには、もっと苦しい時期があったという。08年のリーマン・ショックだ。「愛知県はトヨタに支えられてるんですが、トヨタが唯一赤字を出したのが、リーマン・ショックの年。あれほど影響があるとは思わなかった」

若松孝二に口説かれて

シネマスコーレは、若松監督が自分の映画を上映するために作った映画館だった。木全はある時、一面識もなかった若松から電話で支配人を依頼され、開館時から現在まで支配人を務めている。

木全は48年生まれ。大学卒業後の73年から、東京・池袋の文芸坐で番組編成を手がけた。斜陽化が急激に進む映画界で意欲的な番組編成に取り組み、文芸坐は活況を呈した。「ロマンポルノやインディーズ映画の元気が良くて、いい映画には客が集まった。平日で600人ですよ。熱気にあふれていて面白かった」。4年間夢中で働いたが、やがて仕事に打ち込みすぎたと身を引き、地元名古屋に帰郷した。

若松は映画館をやると文芸坐の社長に相談し、名古屋なら木全がいると紹介されたという。木全も一度は映画から離れたものの、やっぱり面白いと考えていたころだった。開館当初は苦戦もしたが、自ら番組を決めて運営し、次第に軌道に乗せる。若松は毎日電話で報告を求めたが、運営についてはさほど口を出さなかったそうだ。

自分の作品より興収優先

「若松さんは、自分の作品を上映するために映画館作ったのに、自分の映画より興収の方が大事なんですよ。お客さんが入る作品が優先」。というのも若松はこの当時、映画各社から声がかかって手がける作品が増えていた。シネマスコーレでなくても上映館はあったのだ。「80年代からミニシアターブームが続いて、シネマスコーレでも『紅いコーリャン』や『ゆきゆきて、神軍』がヒットした。05年からは韓流ブーム」

そこにリーマン・ショックである。木全は若松に「このままでいったら本当につぶれる。負債を背負うか、代表を代わるか」と迫り、若松に代わって代表に就いた。ここで経営を大改革。「人件費を3分の2に減らし、家賃も値下げしてもらった。一時は給料が10万円。この時はどこからも支援はなくて、修羅場でした」

くしくもこの頃から、若松の晩年の活躍が始まる。08年「実録・連合赤軍 あさま山荘への道程」がヒットし、10年「キャタピラー」がベルリン国際映画祭に出品されて寺島しのぶが最優秀女優賞。シネマスコーレでの上映もヒットした。さらなる活躍が期待されていた12年、交通事故死する。「シネマスコーレは、若松プロが難しくなって、晩年の大活躍が始まるまでの中間時代を支えたんです」

リアル上映の良さは見直される

シネマスコーレは邦画インディペンデントの作品を中心に、独特の番組を組んでいる。若手監督のデビュー作や自主製作作品も積極的に上映。監督自らが連日舞台あいさつをしたり、コスプレ上映やスクリーンに声援を送る絶叫上映を企画したりと、観客と一体となった熱気が売り物だった。それだけに、コロナ禍で「密」が忌避されたことが痛い。他の映画館と同様、外出に慎重な高齢者の足も一気に遠のいた。

苦しい時期は続くが、諦めていない。「コロナ禍からの戻りは早いのではないかな」と予想する。動画配信サービスの伸長を認めつつ、リアル上映の良さが再認識されると信じているからだ。若者向けの観客シフトにも、以前から取り組んできた。

「監督や俳優の舞台あいさつやトークショーをやると、お客さんは顕著に集まった。映画館は、映画を見るだけじゃなくて人がつながれる場所になる。それこそが、これからの存在意義ですよ」。危機をバネに、映画と映画館の新しい可能性を模索するのである。

「シネマスコーレを解剖する。コロナなんかぶっ飛ばせ」は7月2日、東京・新宿K’s cinemaほか、全国順次公開。