映画の魅力は細部に宿る。どうせ見るならより多くの発見を引き出し、よりお得に楽しみたい。「仕事と人生に効く 教養としての映画」(PHP研究所)の著者、映画研究者=批評家の伊藤弘了さんが、作品の隅々に目を凝らし、耳を澄ませて、その魅力を「よくばり」に読み解きます。

日本テレビが公表したドラマ「セクシー田中さん」に関する調査報告書=2024年5月、宮武祐希撮影

2024.6.15

原作の映像化〝忠実〟は幻想 必要なのは〝納得〟だ 「セクシー田中さん」の場合:よくばり映画鑑賞術

原作小説やマンガの「忠実」な映像化などというものは、所詮は幻想に過ぎない。ある種の虚構と言ってもいいだろう。メディアとしての特性が異なる以上、何らの「改変」も加えずに映像化することは、原理的に不可能だからだ。しかし、「原作に忠実である」という幻想/虚構は、視聴者が虚構の世界を安心して楽しむためにぜひとも維持されなければならない。そして、原作小説やマンガを映像化することの困難もまたそこに存する。

たとえば1クール10話前後のテレビドラマ(連続ドラマ)の場合を考えてみよう。各話ごとに見せ場と次回の視聴を促すような〝引き〟を用意し、それらを45分前後の放送時間にきっちりはめ込みつつ、しかも最終回に向けて盛り上がっていくように全体を構成する必要がある。原作付きの場合であっても事情は変わらない。そのために、原作のエピソードを入れ替えたり、省略したり、逆に追加したりといった操作を加え、テレビドラマ用に脚色を施すことになる。だが、小説やマンガを映像化する際に改変が避けられないというのは、実はそれ以前の話である。

タイトル画面 よく似ていても異なるコンテクスト

芦原妃名子によるマンガ「セクシー田中さん」(既刊7巻、小学館)の物語は、「昼は地味なOL」として過ごし「夜はベリーダンサー」に変身する田中さんをめぐって展開していく。テレビドラマの第1話(Sexy 1)のタイトル提示画面の構図は、明らかにコミックス1巻冒頭の紙面構成を踏まえたものになっている【図1、2】。一見すると原作に「忠実」なようにも思えるが、よくよく見比べてみると、この部分だけでも大小さまざまな違いを指摘できる。

【図1】芦原妃名子「セクシー田中さん①」小学館、2018年

【図2】「セクシー田中さん」第1話、日本テレビ製作、2023年

ドラマ版の田中さん(木南晴夏)は、彼女が勤める会社の廊下を歩いている。一方、マンガ版の田中さんは現実の場所ではなく、どこか抽象的な空間にいるように見える。マンガには「絶対 何かやってる」という文字が書き込まれているが、読み進めていくと、どうやらこれは田中さんの同僚の倉橋朱里による言葉であるらしいことがわかってくる。したがって、ここに描かれている田中さんの後ろ姿は、それ自体が朱里の脳内にあるイメージを表現したものだと考えられる。

捉え方によって変わる「忠実」の度合い

それに対して、ドラマ版の田中さんはあくまでも現実に存在する会社の廊下を歩いており、このあと、朱里(生見愛瑠)がいるフロアへとやってきて、彼女のそばを通り過ぎていく(田中さんが持っているファイルの色が変わっているため、その前にどこかに寄っている可能性は高い)。見かけ上は同じようでも、それぞれの画面が置かれているコンテクストは大きく異なっているのである。

ただ、見方を変えればドラマはドラマなりに「絶対 何かやってる」という朱里の言葉を取り込んでいるとも言える。「何か」とは「ベリーダンス」にほかならないわけだが、ドラマではこのショットに至る前に、ベリーダンスの衣装に身を包んでメークを施し、その後、舞台への階段をのぼっていく田中さんの姿を捉えている(それが誰の視点からのものかは明らかではない)。表現方法は異なるものの、OL姿の田中さんとベリーダンスを結びつけている点はいずれも共通していると言える。ことほどさように、原作に「忠実」であるか、それとも「改変」(多くの場合は「改悪」を含意する)しているかは、一義的に定まるものではなく、捉え方によって(つまりは人によって)変わるのである。

画面、音、誰が演じるか、どこから撮るか……

さて、この二つの場面の比較をもう少し続けよう。ドラマ版ではじっさいに田中さんが歩くのに合わせて、彼女の長い髪が左右に小さく揺れているが、マンガでは髪が大きく揺れている瞬間を切り取っている。しかし、この場合はむしろ静止画であるマンガの絵の方に、より動的な印象を感じる(これには彼女の手の位置も大いに関係している)。こだわりの強い人であれば、タイトルの文字フォントの違いにも反応するところだろう。字体が変われば与える印象も当然変わってくる。見開きページの片方にタイトルを寄せているマンガに対して、ドラマでは田中さんを左右から挟み込んでいる。この方式は第2話以降も踏襲されており、連続ドラマを枠づけるように機能していく。

そもそも、文字をビジュアルや音声に置換し、静止画を動画に変換した時点で、両者は別物にならざるをえない。大小さまざまに配置されていたマンガのコマは4:3なり16:9なり12:5なりの矩形(くけい)に押し込まれ、無音の世界には音が鳴り響く。たとえ原作とまったく同じセリフとエピソードを原作の順番通りに脚本化したとしても、誰がどのように演じるか(演じさせるか)、それをどこからどのように撮影するか、どのような音響(音楽)をつけるか等によって、視聴者に与える印象はまったく異なる。だから、仮に原作のセリフを一言一句そのまま脚本に起こしたとしても、それで「忠実さ」が担保されるわけではない。メディアの変更は不可避的に「改変」をともなうのである。

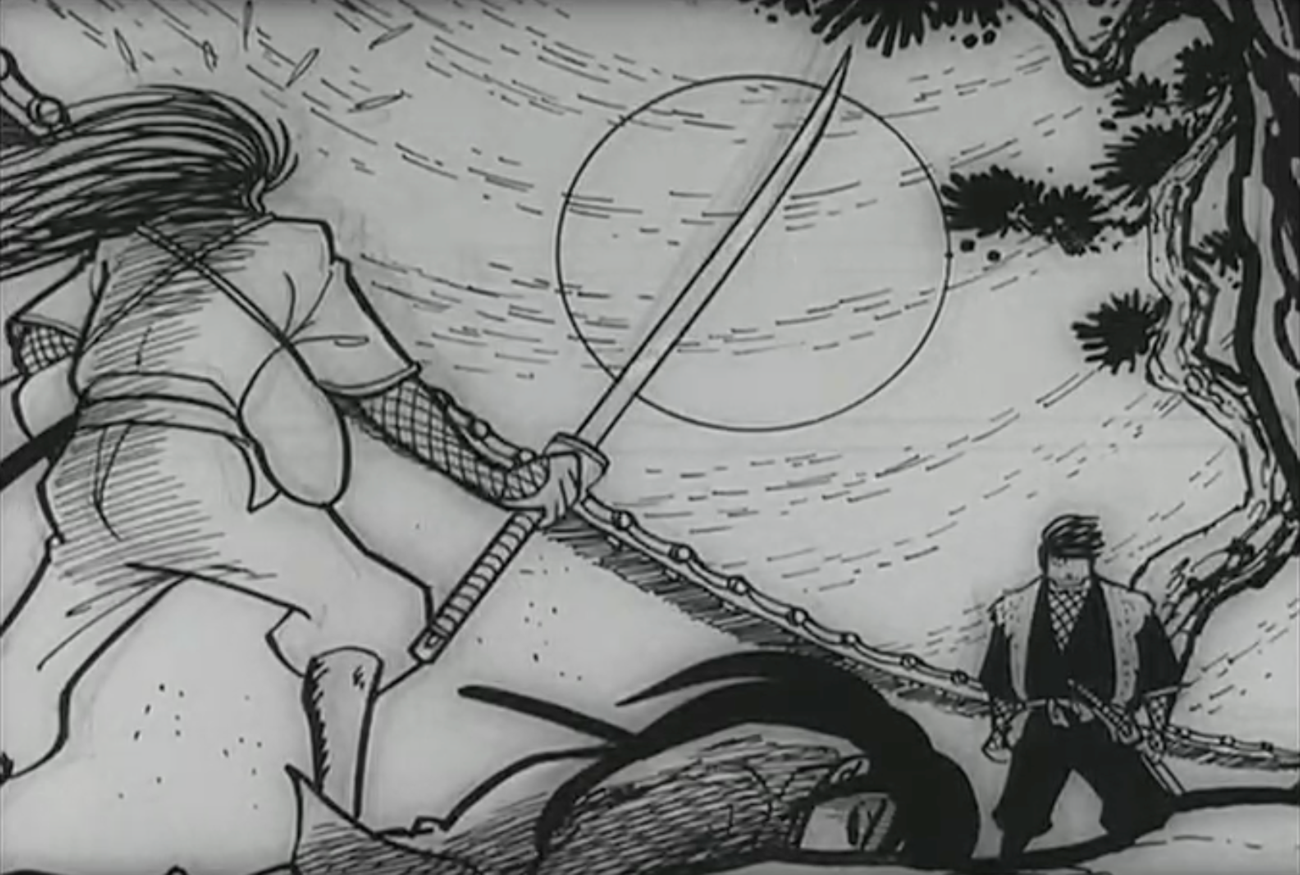

原作マンガを直接撮影した「忍者武芸帳」

大島渚の「忍者武芸帳」(1967年)のような極端なケースであってさえ、その桎梏(しっこく)からは逃れられていない。本作は、白土三平のマンガ「忍者武芸帳 影丸伝」を(吹き出し部分を極力避けつつ)直接撮影してつなぎ合わせた実験的なアニメーション映画として知られている。つまりは静止画の連続なのだが、俳優・声優・作曲家らがセリフを吹き込み、さらにカメラの動きや効果音を足すことによって、アニメーションの体裁をとっている。公開当時から今日に至るまで、「忍者武芸帳」はマンガと映画のメディアとしての特性を議論する際に必ずと言っていいほど参照されてきた作品である(具体的な議論の内容については、たとえば三輪健太朗「マンガと映画 コマと時間の理論」[NTT出版、2014年]を参照されたい)。

【図3】「忍者武芸帳」大島渚監督、1967年

原作に忠実かどうかという場合の「忠実さ」にはかなりの幅があり、解釈の余地がある。考慮すべき係数があまりにも多すぎるうえ、人によってどの部分を重視するかも異なる(「忠実さ」がまったく重視されない場合もあるだろう)。映像化に際してオリジナルの設定や登場人物が追加されて、一見したところはまったく原作と別物のように見えても「原作の精神に忠実である」といった言い方をすることもできてしまう。原作からの乖離(かいり)をどの程度許容するかは、原作者によって異なる(原作者がNOと言えばもちろん認められない)。また、たとえ原作者がOKを出していても、原作ファンが満足するかどうかはまた別の話である。

【参考】

漫画から映画へ華麗なる変容 芦田愛菜の全力疾走が示すもの 「メタモルフォーゼの縁側」:よくばり映画鑑賞術

見せ方が違って当然

もちろん、改めて説明するまでもなく、上記のような事情など先刻承知であるという人がほとんどだろう。じっさい、先ごろ日本テレビが公表した調査報告書でも、原作者の芦原妃名子が「漫画とドラマは見せ方が違って当然なので、本来なら、ドラマはドラマのアレンジを加えてより良い物にして頂くのが1番と承知しております」と考えていたことが明かされている(小学館関係者から日本テレビドラマ制作関係者に送られたとされるメールの文面=注1)。また、別のメールに添付された原作者作成のWord文書には「漫画とドラマは媒体が違うので、本当はドラマ用に上手にアレンジして頂くのがベストだって事は、私も良く理解してるんですよ」という記述も見られる=注2。

テレビドラマを制作するにあたって、(結果としてそうなれば御の字だが)原作者を満足させることは究極的な目標ではない。なるべく原作通り(とはどういうことかは、先ほど来見てきたように決して一意には定まらないが)にすることでうまくいくケースもあれば、監督や脚本家の色を前面に出すことが成功につながるケースも当然ある。メディアを変換したことによって生じる新たな効果にこそ注目が集まり、それが評価される場合もまた往々にしてある。

【参考】

映画「ハケンアニメ!」を傑作にした原作小説からの六つの変更点:よくばり映画鑑賞術

「我慢」や「妥協」であったとしても

映像化された作品が、必ずしも原作者の意向を全面的に反映しているとは限らない。とはいえ、なんらかの形で納得してもらう必要はある。何と言っても、原作者と原作が存在しなければ、その企画自体が成立しえないのだ。道義的にも、それから法的にも、原作者の意に背くような映像化は進められるべきではない。

一口に「納得」と言っても、その内実はさまざまである。「妥協」や「我慢」と言った方が事態をより適切に表している場合も当然あるだろう。原作者も満足し、ドラマに携わった俳優やスタッフも満足し、スポンサーや視聴者もまた満足するような三方よしの作品はめったに生まれるものではない。どれほど仕組みを整備したところで、人間が人間である以上、今後も原作の映像化をめぐる不満やトラブルが尽きることはないだろう。だが、たとえ虚構に過ぎないとしても、というより虚構の世界を守るためにこそ、関係者の最低限の「納得」は確保されなければならない。まかり間違っても、原作者が命を落とすことになるような映像化などあっていいはずがない。芦原妃名子先生のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

注1:「『セクシー田中さん』調査報告書(公表版)」20ページ、最終閲覧日2024年6月8日、https://www.ntv.co.jp/info/pressrelease/pdf/20240531-2.pdf

注2:同報告書、23ページ