誰になんと言われようと、好きなものは好き。作品、俳優、監督、スタッフ……。ファン、オタクを自認する執筆陣が、映画にまつわる「わたしの推し」と「ワタシのこと」を、熱量高くつづります。

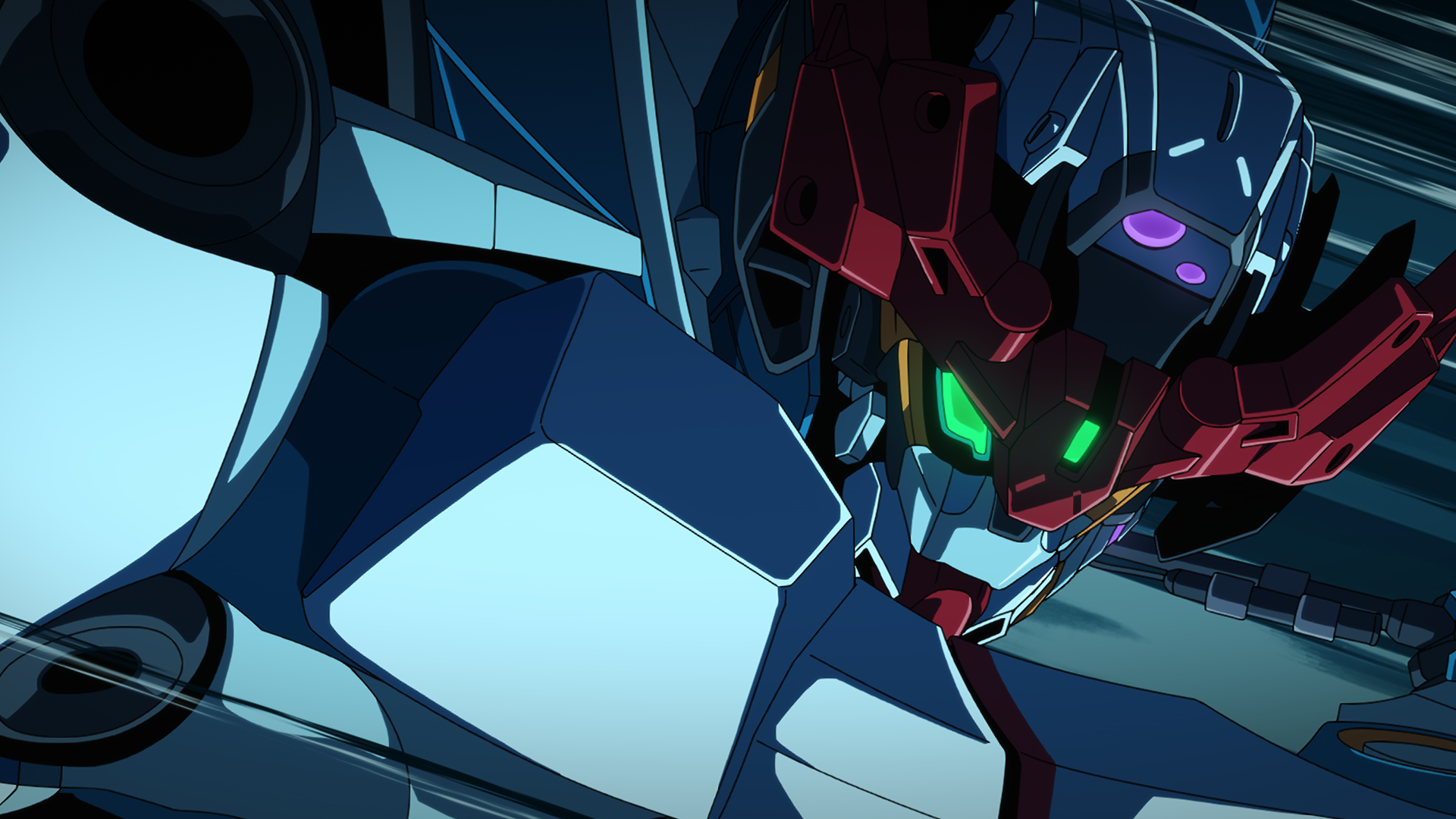

「劇場先行版『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』」ⓒ創通・サンライズ

2025.2.14

<微ネタバレあり>「機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-」欲しかった、禁じ手

「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド」やスタートレックの〝ケルビン・タイムライン〟のように、「ああ、あの歴史、こう展開すればよかったのに……!」「こんな展開もあったよなあ……」という思いをカタチにした、そんな作品である。

「また、最近の〝じゃないガンダム〟かあ……」とノーマークだったのだが、SNSで諸先輩方が皆絶賛するので、すぐに予約を入れてみた。その時点では随分と席は空いている。ところが数日たって劇場に入ると、客席は人の波であふれかえっていた。若い人たちの方が圧倒的に多い。〝ガンダム・コミュニティ 〟のクチコミの恐ろしいほどの速度である。

既に観(み)た多くの観客たちが〝ネダバレ禁止〟を叫ぶ、確かに一度きりのその禁じ手は、誰もがやりたくて、誰もがやらなかった、そんな物語でもある。さて作品の本質はどこにあるのだろうか――。もちろんここからは微妙にネタバレ含む、である。

時代の僥倖 カラー×サンライズ

歴史的作品である「ファースト・ガンダム」を引き水として、冒頭から物語は大きな渦となって観る者を巻き込む。老若男女いずれもが息をのんで銀幕に観入っていた。かつて知ったるあれやこれやがまるでオールスター映画のように登場し、新しく魅力的なキャラクターやモビルスーツが顔見せ興行する。「ファースト・ガンダム」を導入部としたその構成は、いまだに続く「ファースト」の巨大なムーブメントを逆手に取ったものだ。〝虎は死して――〟のことわざ通り、富野由悠季作品としては完結済みであるにもかかわらず、「ファースト」のダイナミズムの凄(すさ)まじさを改めて確認させられた。

未見の方々もいるだろうから内容に触れるのは入り口までとして、作品の構成要素でネタバレにならないものに触れていこう。各パートの当代随一のシェフたちと最新の食材とによって組成された、間違いなく最上級の絶品アニメーションである。カラー社の渾身(こんしん)の作画とデジタル描画が、全編に冴(さ)え渡る。古い世代には抵抗のあるフル3DCGによるモビルスーツのアクション表現も演出がその無機質感を凌駕(りょうが)しており、極めて自然に知覚することができる。当作はテレビシリーズ初動数話分を劇場用に再編集したものだというが、その映像クオリティーはこれまでは地上波では観ることのできなかった、高いレベルのものである。

特に素晴らしいのは色彩だ。「黒いオルフェ」(1959年)のカーニバルのシーンのごとき鮮やかな色の洪水は、他の追随を許さないほどに美しい。これだけでも一生心に残るだろう、「観て良かった」と思える映像であった。作中のクライマックスで描かれる暴力は肉感・体感的ではない一方で、レジャーとしての暴力である。この赤い血の色を伴わない暴力描写は、ゆとり以降、そしてコロナによって多感な頃のスキンシップを得られなかった、現代の10代の感覚に通ずるものだ。一方で戦争の暴力や国家からの暴力が暴発する様も等身大的・日常的な表現で丁寧に描かれており、ウクライナやガザのような現代世界の暴力と重なるものである。これは作り手たちが若い世代へ何かを伝えようとした、作品の教育的行為のように感じた。

気になったのは旧サンライズ(現バンダイナムコフィルムワークス)の制作チームがどれほど参加しているかであるが、画面自体は全体的にカラー製という印象だ。四半期決算のために強資本へ企業価値が集合していく昨今の経営傾向を反映し、名門サンライズも法人としてのその名は既に無い。しかし、ブランドの価値とはラインにこそ担保されるものだ。今後の旧サンライズ勢による出力にもぜひ期待したい。とは言いつつもこれは時代の僥倖(ぎょうこう)でもある。本来はライバル関係であった者同士が、コンテンツ価値の最大化を目指して手を組める時代になったとも言える。

リスペクトと模倣のはざまで

庵野秀明は他作品からの資材利用が非常にうまい。「シン・ゴジラ」(2016年)ではTV発「新世紀エヴァンゲリオン」(1995年)のサントラを使ってわれわれを驚かせた。「シン・エヴァンゲリオン」(2021年)ではNHKの版権である「ふしぎの海のナディア」(1990年)からノーチラス号のテーマ曲を引用し、さらにクライマックスでは東宝作品である「さよならジュピター」(1984年)の主題歌を堂々と持ち込んで観客の度肝を抜いた(無論、「ナディア」の著作者人格権は彼にもある)。この引用と再活用は彼の作家としての特徴であり、魅力だ。言わばこれら作品群がひとつのジャンルと言うか、体系化されたものとなっている(「シン」という概念でさらにそれらは巨大になり、くくられていくだろう)。

他にも庵野は市川崑や岡本喜八作品、特撮作品や先行作品群をリスペクトし、自作に再組成している。若い世代は初見ゆえに彼の映像こそがオリジナルだと感じるだろう。しかしこれはリスペクトと模倣が結実した演出であり、〝表現の継承〟という後進の大いなる義務でもある。「トランスフォーマー」(2007年)でマイケル・ベイはクリント・イーストウッドの「ハートブレイク・リッジ 勝利の戦場」(1986年)のシークエンスをそのまま模倣しているが、これは元ネタへのリスペクトからどうしても彼が自作で再現し、継承したかったことに違いない。ガンダムを借りて次代の才能が周知され、表現がさらに継承されていくのであるなら、それは名作の持つ機能なのであり、名匠の義務と称賛されるべきなのだ。

そこにはむしろガンダムは無かった

研究室の学生たちも徒党を組んで映画館に向かった。正直、もはや「ファースト」も「ナウシカ」も「ヤマト」も古くさいクラシックとして歯牙にもかけないような連中だ。研究室で私が上記の作品群を観て涙ぐんでいると、あわれむような目つきをするほどである(「ガンダムSEED」や「水星の魔女」は好きらしい)。

帰室した彼らが手にしているのはパンフレットやグッズだ。そして黙って研究室の棚を探り出す。「え? 何よ?」「あー先生、最初のガンダム貸してください」「Blu-rayだから鍵付きロッカーの中だよ」「ありがとうございます」と言うが早いかロッカーを開けてBlu-rayを見つけ出し、そそくさと皆で観始めた。しばらくして「あー、こういうコトかあ」「なるほどなあ!」と口々に言い始める。やがて――「わかったんで、今日はもういいです」「いいの? まだ2話じゃん」「――いいです! また何かファーストがGQuuuuuuXに絡んで来たら、先生にポイント教えてもらって観ます」「……えぇ、全部観ないの?」……つまり、前半パートを喜んだのは「ファースト」を知るわれわれ世代だけだったらしい。「でも先生、後半はムチャクチャ面白かったですよ――前に観せてもらった『トップをねらえ2!』も鶴巻和哉監督でしたよね! キャラクターの描き方がスゴい絶妙で、最初は主人公が何がしたいのかわかんなくて感情移入できないなあ、なんて思って観てたんですけど、現代日本の風景美術とサスペンス、謎と勢いで、気づいたら終わってたってカンジです。エグられました! マブですよ、マブ!」「……お前ら彼女いたことないから、オンナノコに幻想抱いちゃうなあ、あれ観ちゃ……」「えー、ダメですか?」「あんな女子高生がいるワケないだろ」などという応酬が繰り広げらる始末だった。

若い彼らはすでに「ファースト」などはどうでも良い。赤い彗星(すいせい)やザクには興味が無い。もはや魂は「ファースト」の重力からとっくに解き放たれているのだ。スマホによってお茶の間とタイムシフトの手間から解放された彼らのコンテンツの楽しみ方とは、SNSでアカウント名で論じ合い、物語の引用と背景の理由をネットで検索して得心するという、まったく新しい、けれどもネットやSNSなどが存在しない過去の時代から、われわれオタク坊たちが楽しんでいたマニアの姿、そのものなのだ。そして彼らはむしろ感動には固執せず、ライブエンターテインメントとしての〝ライトな体感〟を積層させて楽しむのである。

現在、SNSは賛否両論であふれており、どんどんと伸びる投稿数こそヒットの特徴でもある。感じ方、楽しみ方は違っていても、新規のファンの参入は作品の深化とエターナル性を向上させることは間違いない。

鶴巻+ガンダムのベストブレンド

おそらくかつてのファンへのサービス以上には前半パートには意味は無いだろう。むしろ意味を持たせてしまうと、それは本作のような分岐作品を本線である「ファースト」と等価にしてしまうことにもなり、それは「ファースト」本編の価値の低下と同義ともなる。「U.C. ENGAGE」(※宇宙世紀作品の仮想的にクロスオーバーさせるゲーム)のようなマルチバースの展開は現代のコンテンツシーンの潮流でもあるが、それは同時に消費行為でもあり、作品のクリエーティブ的償却は促進される。庵野秀明が手掛けた「シン」の作品群は彼自身の作品か、もしくは故人となった人々の原作が多いが、富野由悠季が健在な現在、それは冒瀆と受け止める人たちもいるだろう(「シン・ゴジラ」には宮崎駿オリジンの巨神兵が登場したが)――とは言え、年齢高めの衆人の多くが前半パートに歓喜したのもまごうこと無き事実である。富野由悠季にこのことの是非を聞きたいものである。

一方で鶴巻和哉にしても他人のふんどしで相撲を取りたくは無いはずだ。後半パートはその意気込みというか、作家としての彼のイデオロギーがひしひしと伝わる力作だった。少女と少年が出会う卒然と必然、誰の人生にも必ずある、たった一度だけの奇跡の季節を描く鶴巻和哉のジュブナイル――それこそが、GQuuuuuuXの核だ。ガンダムという母屋の軒を借りて、待望の鶴巻作品は訥々(とつとつ)と走り始めた。そこには予想もしなかった、素晴らしい混交が生まれている。願わくば「ファースト」の重力に引かれることなく、完走してもらいたいものだ。やがて訪れるであろうラストスパートがこの上なく楽しみである。われわれにしても富野由悠季作品ではないガンダムは、ガンダムであってガンダムではない。「ファースト」を超える、新しいガンダムを観たいのだから。