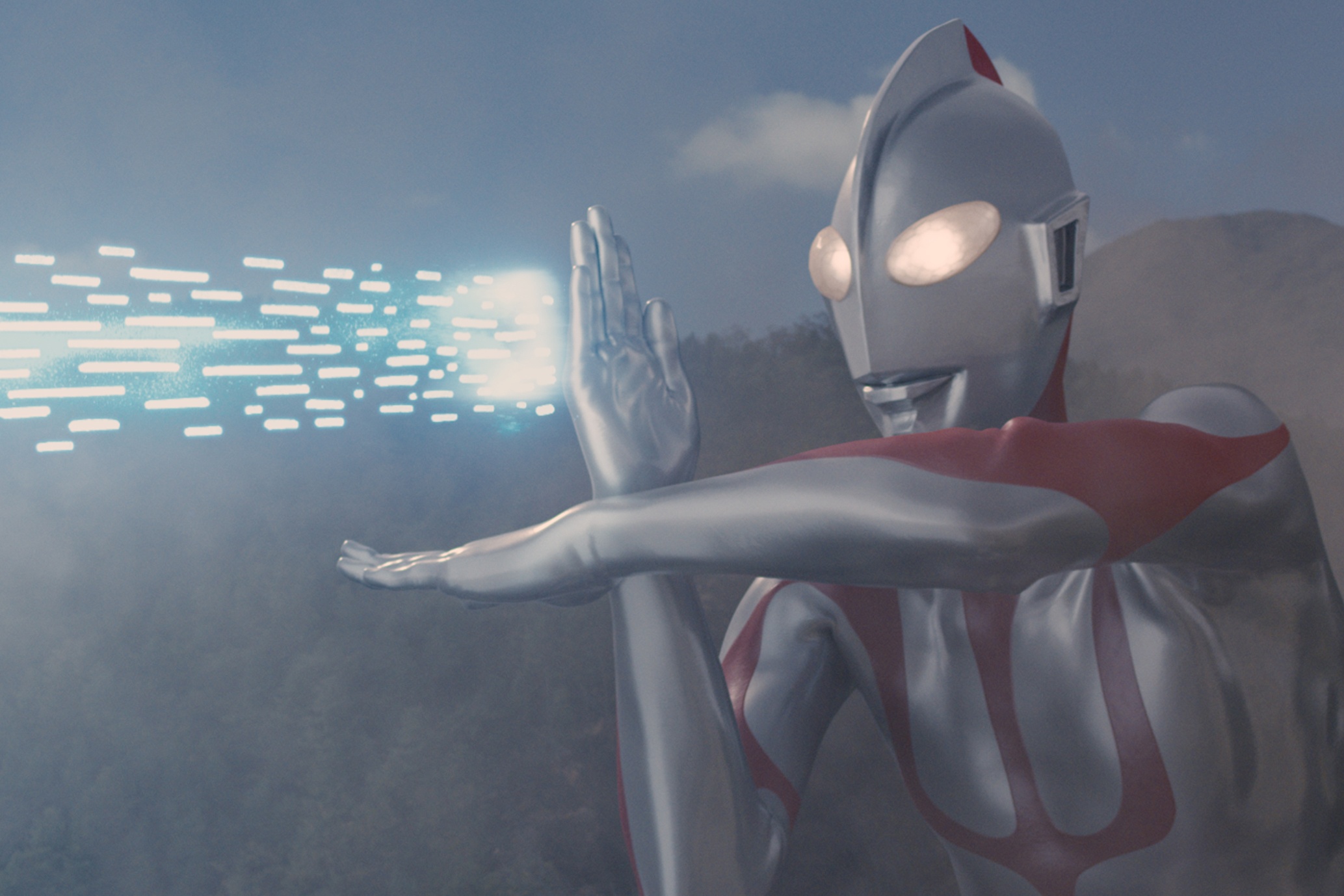

「ドライブ・マイ・カー」では内なる喪失感と向き合ったかと思えば、「シン・ウルトラマン」では日本を襲う怪獣ならぬ「禍威獣」と対決する。振り幅広く話題作に出演する西島秀俊。「シン・ウルトラマン」では、役も撮影現場も「初めての経験」だったという。

怪獣カードを集め、名前も体重も言えた

1971年生まれだが、ウルトラマンは子ども時代のヒーローだった。「再放送だったと思いますが、ウルトラマンもセブンも、全部見てました。怪獣カードを集めて、名前、身長、体重全部言えた」。樋口真嗣監督はじめスタッフにもウルトラマン世代がいっぱい。現場には幸福感が漂っていたとか。「子どもの頃にかっこいいと憧れた、感動したものを大人になって作ってるわけですからね」

「シン・ウルトラマン」 神永の揺れないブランコと、漕ぎ続けるメフィラス:よくばり映画鑑賞術

見たことのない映像を作ろうという特撮の原点は、脈々と受け継がれている。「撮影カメラが、アイフォン含めて17台ぐらい。未来の撮影方法かと思った」と笑う。カメラが至るところに仕掛けられ、どのカットが使われるか分からない。

カメラ17台に囲まれて、自由に楽しく演技

「一連の場面は、多少間違えても最後まで続けてくださいという撮影でした。『すいません、もう1回』っていうプレッシャーがない。17台で撮ってるので、どのカメラが一番なのか、撮ってる人たちにしか分からない。自由に演技できる楽しい雰囲気を作ってくれた。毎日興奮して、撮影現場に向かっていました」

もう一つ「先達の、志のバトンを受け取って作っている」と思ったのが、作品に込めた思いだ。「特撮は始まった当初から、志の高いものを作っていた。逃げ惑う群衆を丁寧に描いたりしたのは、戦争体験を踏まえて状況を捉えていたんだと思います。圧倒的な厳しい状況にさらされた時に、どう立ち向かうか、どう生きるかを描こうとしたのではないかな」

いまの日本も、東日本大震災の傷が残り、コロナ禍に苦しんでいる。「その中でどうやって、希望を捨てずに人間性を保って、困難に立ち向かうかを伝えようとしている。特撮ものを子どもの頃に見た時は、ただ面白くてかっこよかっただけでしたけど、怪獣の事情もちゃんと描いてましたよね。怪獣に感情移入したし、大人になって見直してもそう思う」

困難な状況でどう生きるか

「ウルトラマンは怪獣を助けたこともあったし、倒さないで宇宙に返したこともあった。無意識のうちに、幼心に学んでいたと思う。『シン・ウルトラマン』からも、子供たちに何かを受け取ってもらいたい。脚本を読んで思いました」

演じたのは、地球外から現れて大暴れする禍威獣に対処するために組織された、禍威獣特設対策室専従班(禍特対)の班長、田村君男。「人類が経験したことがないことを経験する役なので、役作りといっても……」。「ウルトラマン」なら科学特捜隊のムラマツ隊長だ。「小林昭二さん、すばらしい俳優ですよね、市川崑監督の映画にたくさん出て。人間的に優れた人だったと聞いています」。小林は「ウルトラマン」「仮面ライダー」で、父親的存在の役どころの印象が強いが、市川監督の金田一耕助シリーズに欠かさず出演するなど、渋い脇役だった。

人の背中を押すような作品に参加したい

俳優の中でも無類の映画好きとして知られている。「なんでも見るタイプ」というが、東西の古典から新作まで追いかける。「なかなか劇場に行く時間がない」と言いながら、最近見たのは、「湖のランスロ」と「たぶん悪魔が」。フランスのヌーベルバーグの巨匠、ロベール・ブレッソン監督の日本未公開だった2本。「劇場で公開されて、見られたんで。すごいですよね、よくぞこんな映画が作られたと思います」

2000年代初め、若手監督の独立系作品に次々と出演していたころに、取材したことがあった。真面目に、しかし力むことなく撮影現場を楽しんでいたように見えた。当時とは一回りも二回りも大きくなり、貫禄はついたものの、真摯(しんし)な印象は変わらない。小規模のアート系作品に出演する一方で、大作映画にも連続ドラマにも、引っ張りだこだ。

「映画やドラマ、子どもの頃に見ていた特撮ものに育てられたし、仕事のない時期が長かったんですが、その間も映画を見続けることで、たくさん救われた。つらい思いをしている人が、1時間半か2時間は、全部忘れてああ楽しかったなとか、いろんなこと考えたなとか、人の背中を押すような作品に参加できたらいいな、そういう俳優になりたいなと思っています」