毎回、勝手に〝2本立て〟形式で映画を並べてご紹介する。共通項といってもさまざまだが、本連載で作品を結びつけるのは〝ディテール〟である。ある映画を見て、無関係な作品の似ている場面を思い出す──そんな意義のないたのしさを大事にしたい。また、未知の併映作への思いがけぬ熱狂、再見がもたらす新鮮な驚きなど、2本立て特有の幸福な体験を呼び起こしたいという思惑もある。同じ上映に参加する気持ちで、ぜひ組み合わせを試していただけたらうれしい。

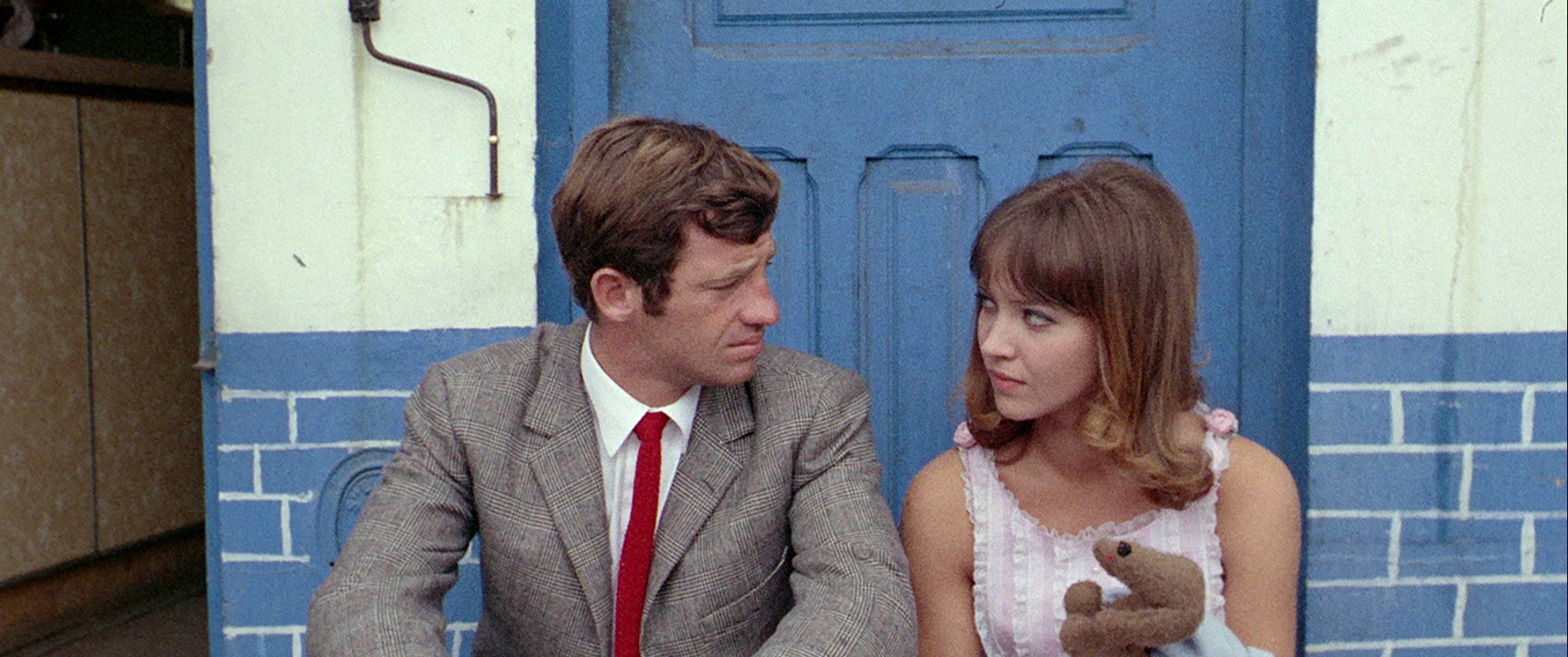

気狂いピエロ ©STUDIO CANAL

2022.4.10

勝手に2本立て:「気狂いピエロ」ハサミでグサリ!

原作小説が初邦訳 2Kレストア版劇場公開

あの「十一時の悪魔」が、とうとう本邦でも陽の目を見るらしい。いまになって。まさか。信じがたい。そう思ったが、そのまさかである。「十一時の悪魔」といえば、ジャンリュック・ゴダール「気狂いピエロ」(1965年)の原作小説として有名ながら、邦訳がなく、まさに名のみ高くして……という状態だった一冊。

著者は、スタンリー・キューブリック監督作「現金に体を張れ」(56年)の原作者としても知られるライオネル・ホワイト。本書の原題は「Obsession(妄執)」で、「十一時の悪魔」という題は、第二次大戦後にフランスのガリマール社より刊行された「セリノワール(暗黒叢書)」で紹介された際の仏訳版タイトルが「Le démon d’onze heures(十一時の悪魔)」だったというから、そこから流布されたと見ていい(日本公開時の劇場用プログラムにもこの題で表記がある)。

このたびめでたくお目見えの邦訳版は、映画に倣い「気狂いピエロ」題で、新潮社より4月26日に刊行となる。そして、タイミング良く同時期に〝映画版〟「気狂いピエロ」が2Kレストア版で劇場公開される(4月15日より全国順次公開)とあれば、原作片手に見に行かない手はない。よって今回はピエロ流布、である。

引用の織物 3度見したものの

ゴダールの映画は〝引用の織物〟と言われ、実際「気狂いピエロ」もまたその例に漏れない。フィルムの断面が見えるような型破りの編集、オフの声や音楽の特異な用法、そして引用の氾濫──われわれの脳内を慌ただしくかき乱し、戸惑わせ、後手に回らせ、疲れさせるゆえんはそこにある。

しかし、あらかじめそれが分かっていたとて、初見では到底逃れることはできないし、時間を空けての再見もまた同じだろう。だが、今回見返して、かつて初めて見たときの感覚を思い起こしたあと、すぐさまもう一度見た。そして、関連書に目を通したのち、また一度見た。

そのころには、もう〝引用〟に注意を払う気力はなくなっていた。印象的ないくつかが脳裏に残ることはあっても、どうせ覚えきれないのだ。だからあえて〝物語〟を追おうと試みた。すると、わりあい〝直線的〟な話──裕福な妻のヒモ状態にある無職中年男フェルディナン(ジャンポール・ベルモンド)が、すべてを捨て、なにやら犯罪行為にも一枚かんでいるらしい訳ありな元カノ=マリアンヌ(アンナ・カリーナ)と逃避行する──を、思いのほかてらいなく提示しているのが分かる。

しかし、たとえ物語を注視していても、「気狂いピエロ」とは何か、と問われると、不思議なことに脳裏にこびりついているのは具体的なディテールばかりだ。例えば、ハサミでグサリ。あるいは、クルマでザブン。もしくは、ダイナマイトでドカン。アラン・ベルガラ「六〇年代ゴダール」(筑摩書房)などをひもとけば、原作小説をかなり忠実に映画化していることも分かるのだが、結局のところ、それを念頭に置いてもなお、印象がディテールで占められるあたりが、ゴダールのすごみなのかもしれない。

同年生まれのゴダールとイーストウッド

もともとはダイナマイトが爆発する──見終えたばかりであれば、その場面ばかりが思考を占有するのは仕方ない──映画を並べてみるつもりだったが、(頻出する西部劇およびマカロニウエスタンを除くと)記憶に刻みついている爆発はラストシーンばかり。結末暴露への配慮など、必要最低限でよかろうと考えている私としても、わざわざ結末ばかりを紹介して〝2本立て〟とするのははばかられ、ならばハサミでグサリといく映画にした。

とはいえ、ハサミもそれなりに頻出する小道具ではあるので、もうひとつ縛りを設けて、「ゴダールと同年生まれ」のクリント・イーストウッド作品から「タイトロープ」(84年)をご紹介したい。

本作は、相次ぐ連続強姦(ごうかん)殺人事件と、妻に捨てられ娘2人と犬4匹とで暮らす刑事(イーストウッド)による捜査の傍らの〝男所帯〟哀愁生活、そして性暴力救援団体の女性(ジュヌビエーブ・ビュジョルド)とのセカンドラブ展開が並行して描かれる、風変わりなスリラー。監督はリチャード・タッグルとされているが、そのじつ、現場はほとんどイーストウッドが仕切ったといわれている。

© 1984 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

刺される回数まで同じ

肝心のハサミは終盤の格闘場面で登場するが、2度グサリと突き刺され、偶然に過ぎないものの「気狂いピエロ」と同じ累計回数。余談だが、イーストウッドとハサミの付き合いは長い──すでに初監督作「恐怖のメロディ」(71年)で印象的に登場させている。

本作をはじめイーストウッドと幾度も組んだ撮影監督ブルース・サーティースの陰影過剰な暗黒画面は〝ネオノワール〟の系譜を考えるうえで意識せずにはおれないが、奇遇なことにじつは「気狂いピエロ」は製作当初「最初のカラーによる暗黒映画(フィルムノワール)」が志向されていたのだった。また「タイトロープ」では、イーストウッドの実の娘アリソン(当時12歳)が、強姦殺人鬼に襲われかける主人公の娘を演じており、正気を疑う配役だが、ある種のオブセッションがにじみ出ていると言えなくもない。

おもえば、そもそもホワイトの「Obsession」=「気狂いピエロ」も、映画化に際してアンナ・カリーナがヒロインを務めたことで結果的に脱臭されたが、もともとはかなり「『ロリータ』ふう」の小説なのだ──ともあれ、発売が待ち遠しい。

U-NEXTにて見放題で配信中