毎週公開される新作映画、どれを見るべきか? 見ざるべきか? 毎日新聞に執筆する記者、ライターが一刀両断。褒めてばかりではありません。時には愛あるダメ出しも。複数の筆者が、それぞれの視点から鋭く評します。筆者は、勝田友巳(勝)、高橋諭治(諭)、細谷美香(細)、鈴木隆(鈴)、山口久美子(久)、倉田陶子(倉)、渡辺浩(渡)、木村光則(光)、屋代尚則(屋)、坂本高志(坂)。

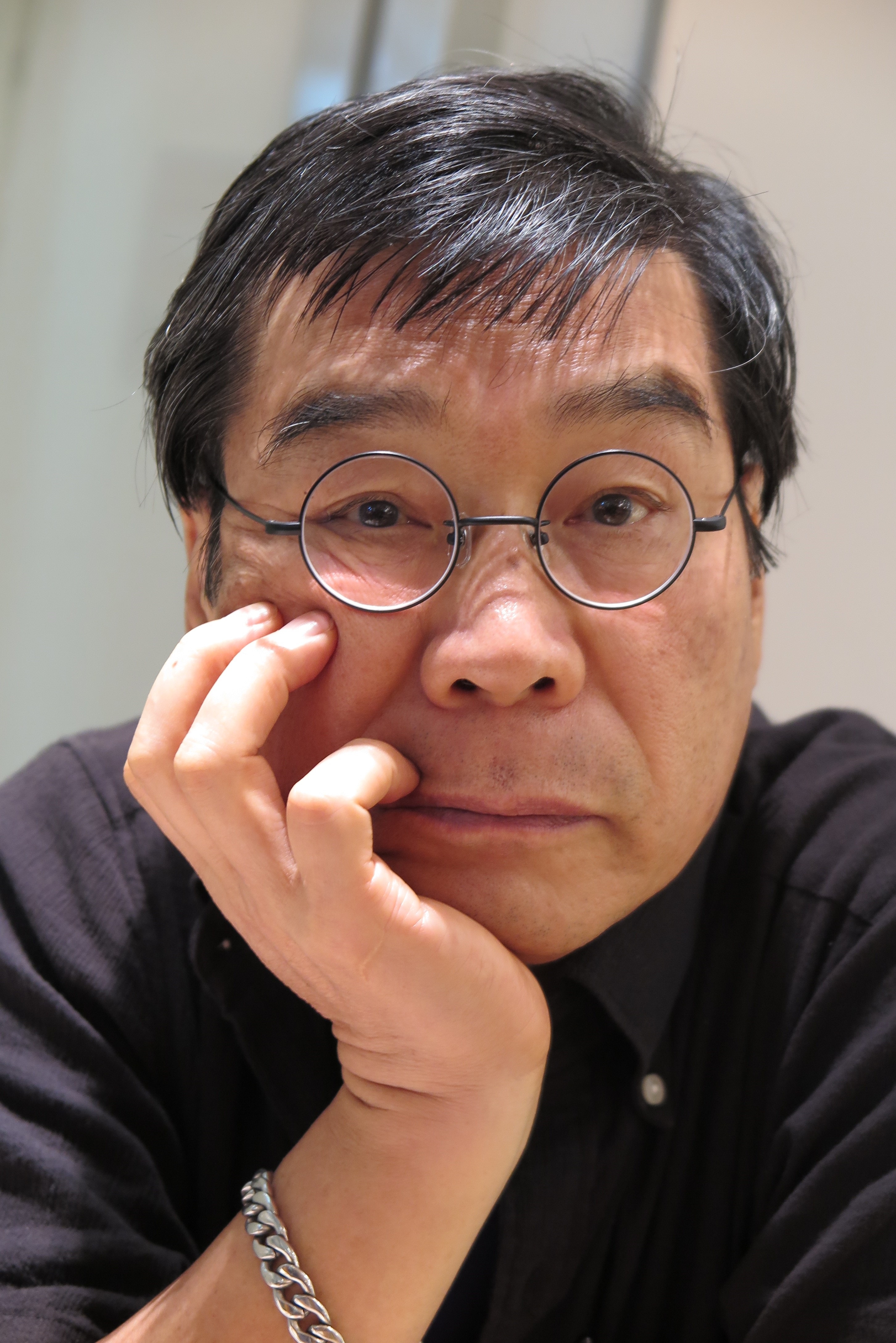

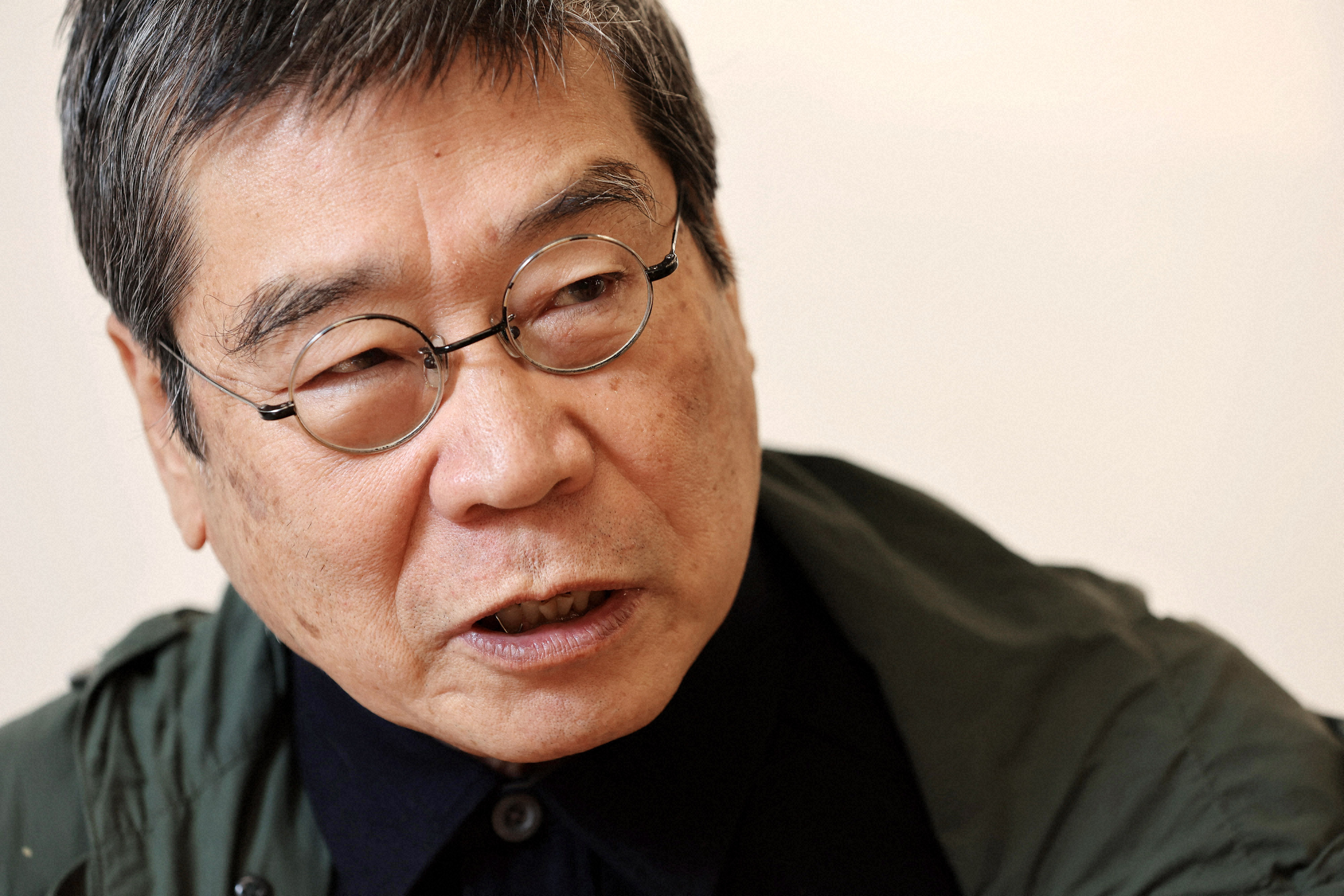

「水俣曼荼羅」の一場面©︎疾走プロダクション

2021.11.25

「水俣曼荼羅」 魅力的な生身の人間

原一男監督の「れいわ一揆」に続く新作は、20年にわたって水俣病を取材した3部構成、6時間12分の超大作。水俣病をめぐるさまざまな風景を切り取り深掘りして、立体的で重層的な人間群像を描き出す。その人間たちが実に魅力的で、かつその底には水俣病の罪深さと不条理が深く刻まれている。見始めたらやめられない面白さである。

3部構成の作品には、さまざまな立場で水俣病と向き合う人たちが登場する。医師の浴野(えきの)さんは、患者認定基準となっていた末梢(まっしょう)神経説に真っ向から挑み、中枢神経に原因があると主張、学会で白眼視されながらも最高裁で採用される。患者認定を求めて裁判闘争を続ける川上さんは、映画の中で90歳となった。小児性患者の生駒さんは症状に悩みながらも、日常生活を営んでいる。胎児性患者のしのぶさんからは、恋愛遍歴を聞き出した。

原監督のカメラは「病気に苦しむ患者」「企業や行政と闘う支援者」という類型的なイメージを乗り越えて、人間をつかむ。浴野さんは、決まりかかっていた生駒さんからの協力を断られる。医師として水俣病の研究を進めたいという熱意と、患者の、数十年かけて苦労し努力して築いてきた生活が覆るかもしれないという不安。自立して生活したいと望む患者と、手を離れる心配を語る保護者の思いの切なさ。患者も親も高齢化し、新たな問題も生じている。

熊本県の担当者には、患者の元を訪れて怒りと恨みの声を聞く現場の職員がいる一方で、国と県が敗訴した裁判の後で原告からの怒号にも、公式見解を繰り返す幹部がいる。そして画面には映らない、多くの水俣の市民と患者たち。65年の歳月が描いた曼荼羅(まんだら)は入り乱れもつれ合い、全体像を見渡すのは困難だ。原監督は、現在進行形の水俣病を突きつけるのである。東京・シアター・イメージフォーラム(27日から)、大阪・第七芸術劇場(2022年1月2日から)ほか順次公開。(勝)

ここに注目

水俣病患者と支援者の裁判闘争、国や県との交渉といった「ニュース的」な側面に絞れば、もっとコンパクトにまとめることもできただろう。原監督は病魔と老いにむしばまれながらも、たくましく懸命に生きる人々にカメラを向け、そのむき出しの「生」を記録した。嫁さんとのなれ初めを照れくさそうに語る生駒さんには、「新婚旅行の初夜はどうだったんです?」などと「性」について尋ねてもいる。取材対象との信頼関係があればこそだが爆笑必至。撮る側と撮られる側、双方のバイタリティーに感服した。(諭)

技あり

原監督は撮影も自分でしないと気がすまない。水俣湾を知るためにダイビング用具一式を買い、習うところから始める。この執念がない人は、6時間超の映画は思いつかない。奇をてらわず、人物のサイズが安定していて見やすい。中でも浴野医師が生き生きしている。学説を実証するため、勉強会を開く。半ズボンで、蚊に刺されながらのビラ配りから。歩いている人はほとんど知り合いで、立ち話の構図が決まっている。生駒さんを症例に、水俣病を海外に紹介したいと頼む場面、狭い部屋で必要なカットの押さえ方も洗練されてきた。(渡)