2024年を代表する映画、俳優を選ぶ「第79回毎日映画コンクール」。時代に合わせて選考方法や賞をリニューアルし、新たな一歩を踏み出します。選考経過から受賞者インタビューまで、ひとシネマがお伝えします。

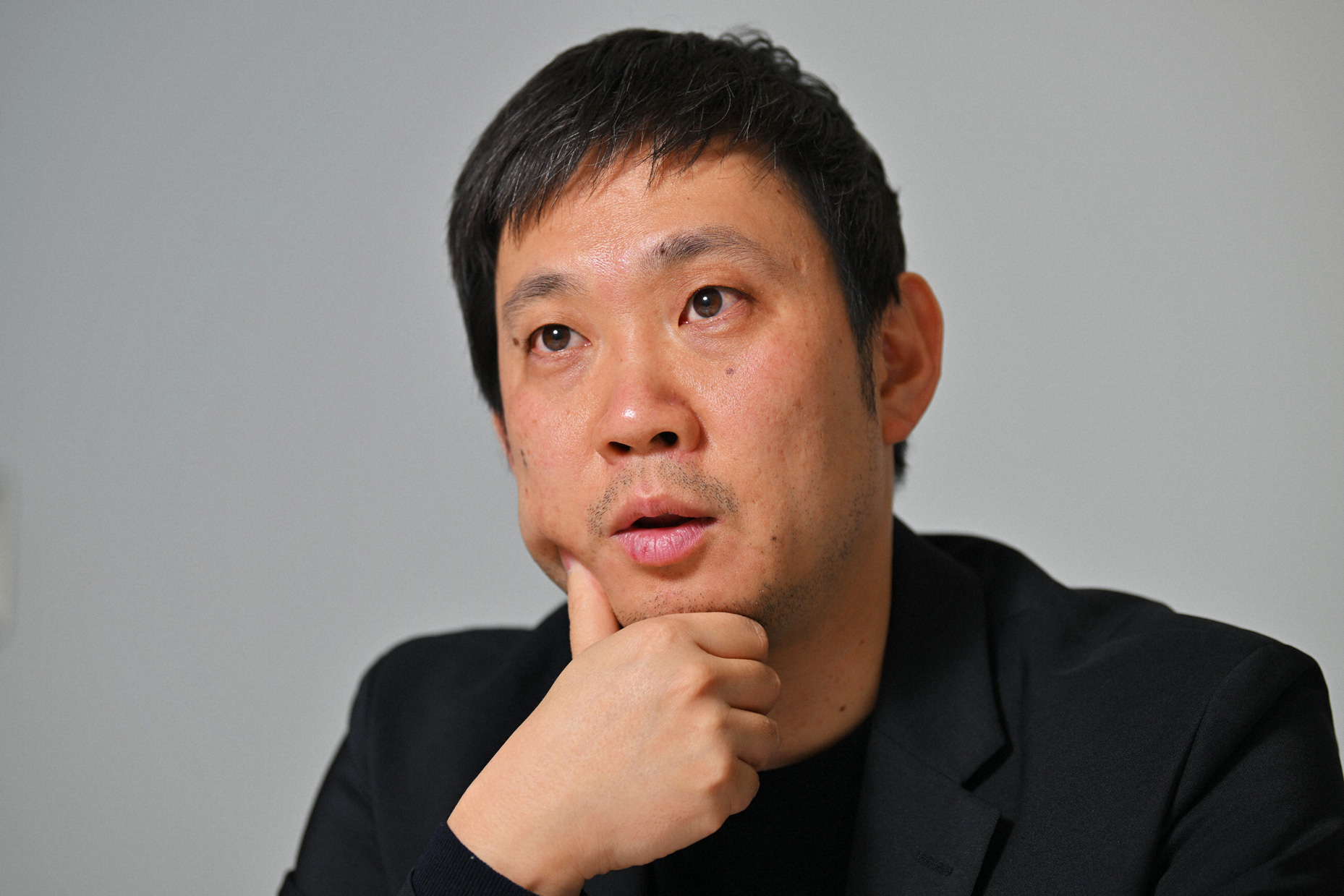

第79回毎日映画コンクールで脚本賞を受賞した「悪は存在しない」の濱口竜介=前田梨里子撮影

2025.2.04

脚本は俳優が迷いなく立つための支え 謎めいたラストシーンも「必然」 毎日映画コンクール脚本賞 濱口竜介「悪は存在しない」

受賞に「たいへんありがたいのは大前提」と喜びながら「賞を取るような脚本かと思ってもいる」と謙遜。同一の脚本と映像素材から、「悪は存在しない」と「GIFT」という二つの作品が作られるという変わった成り立ちだった。前者は映画、後者は石橋英子のライブパフォーマンス用映像だ。石橋は上映された映像に合わせ、即興で演奏する。どちらも濱口の脚本から生まれているけれど、別作品。自身は「二卵性双生児」と表現する。

「悪は存在しない」©2023NEOPA Fictive

ライブ用映像「面白そう。でもどうしよう」

両作ができるまでの道のりは、なかなか複雑だ。始まりは、濱口監督の「ドライブ・マイ・カー」で音楽を担当した石橋が、濱口に映像制作を依頼したこと。濱口は「自分でも次に何をしようかなと考えていたタイミングで、面白そうだなと思った」と言うものの「自分にいわゆるミュージックビデオ的なものは作れないだろう。どうしたらいいか分からなかった」。山梨・長野県境にある自然豊かな石橋のスタジオを訪ねたり、試作した映像について話し合ったりした期間が1年ほど続いたという。

「往復書簡のようにやりとりしているうちに、石橋さんが求めるものが実は〝いい映像〟らしいと分かってきた。だとすれば自分にできるのは、人物をちゃんと演出して存在させ、強度みたいなものを出すこと。それなら映画を作ろうと。映画なら撮影素材がいろいろできるから、そこからライブ用の映像を作ったらいいということになりました」

脚本は、石橋が拠点とする地域のリサーチが基になった。自然の中を案内してもらったことや、施設建設を巡る住民説明会が混乱したといったエピソードが、物語に織り込まれていく。「リサーチを進める間に、ここで撮れそうだ、カメラをどこに置けばいいのか、だんだん発見していった。原作ものは別ですが、自主製作的に作る時は物語がポンポン浮かんでくるわけではないので、現実に根っこがあるエピソードから始めることが多い」

人物が迷いなく立つために

脚本自体は順調に書き上げたという。「取材をたくさんして、苦労はなかったです」。濱口映画は会話劇の様相が強い。今作は石橋の音楽のための映像となることが前提だが、そこは特に考えなかったという。「セリフと俳優の関係という点では変わらず、演じやすいようにセリフを書く。ただ、セリフがないところが音楽の入るスペースになるかなぐらいは思っていました。石橋さんに、撮った映像に対してどういう音楽を付けますかとチャレンジするみたいな。そして、セリフのない部分で、俳優にいかに堂々といてもらうか」

映像の中にキャラクターを存在させるという点では、取り組み方は同じなのだ。「大事なのは、人物がちゃんと立つこと。フィクションの世界の人物が不安なく立つのは、なかなか難しい。その俳優当人のキャラクターではないので、こういう感じと伝えても、迷いがあると映ってしまいます。脚本は、迷いがある程度なくなるようにするための道具、支えの一つなのです」

密度のある現実のための「タイムライン」

濱口自身が編集して「悪は存在しない」を作る一方で、「ドライブ・マイ・カー」の編集を担当した山崎梓に、脚本を読ませずに映像だけをつなげてもらった。その後これを基に「GIFT」が完成。類いまれな製作過程をたどった。「映画として完成させる必要がないところから始まる映画製作は、本来ありえない。本当にフリースタイルで進めることができた。現場も少人数の非常にフレキシブルな体制で、単純に楽しかった」

自身の監督作ではほぼ脚本も自作。黒沢清監督の「スパイの妻」には、黒沢、野原位ととも脚本に参加した。「ドライブ・マイ・カー」ではカンヌ国際映画祭の脚本賞も受賞している。「脚本を書くことは、世界を一つ立ち上げること。簡単ではないですが、嫌いではない。これを映画にすると思うとワクワクするということかもしれません」

脚本を書く際に心に置くのは「タイムライン」だという。「セリフもとても大事だけれど、ある時間の中で、これがあってこれがあって、これがあるという一連の出来事のタイムラインを作っておきます。それができていれば、撮影現場では脚本をベースに、何かが生まれてくる。ちゃんと準備しないと、密度のある現実にはできません」

細かいト書き 聞かれる前に書いておく

脚本には細かくト書きがある。たとえば本作の序盤、主人公の巧とそば店主が湧き水をくみに来る場面。「⼩さな沢の流れ。⽔⾯がきらめく。そこで巧が⽔をくんでいる。傍らには 12 個のポリタンク(5リットル)。⼤きめの真ちゅうのひしゃくですくった⽔をポリタンクに⼊れていく。6〜7回すくうとポリタンクは満タンになり、巧は蓋(ふた)を閉める」。実に詳細。

「脚本は、現場でやることが最低限書かれているもの。ある時間がどう過ぎていくか、セリフであれト書きであれ、一応書いておく。そうすると、スタッフも役者も何をすればいいか、言わなくても分かる」。それにしても、ポリタンクの数まで。「助監督に、これ一体何個あるんですか、何回水をくみますかと聞かれるわけです。それなら聞かれる前に書いておく。聞かれて『うーん、分かんないな』っていうのも監督のあり方としてありなのかもしれませんが、自分では書いてあるのが一番だと思います」

スタッフや俳優がいい脚本のように見せてくれた

一方で、映画の結末は観客に解釈を委ね、さまざまな考察が飛び交った。ヤボを承知で、あえて聞いてみた。なぜ巧は突然、高橋の首を絞めたのですか? 巧の娘、花は死んだのですか?

「脚本は、なるほどこうなるんだと非常にすんなり書けました。出来事は必然的に起きる。俳優が違和感なく演じられるのなら、その現実が正解ということです」。巧を演じた大美賀均から、別の場面で「なぜ?」と聞かれ「それはご自分で」と答えたそうだ。「それで、聞いてもしょうがないんだと思ったようです。だからここも、特に聞かれませんでした」。巧が首を絞めるのも「きっと理由があるんでしょう。でもキャラクターも、自分では理由を言えないでしょう」。ハナが死んだかどうかは「分かりません」。

脚本賞に「たいへんありがたいのは大前提」と喜びながら「賞を取るような脚本かと思っているところもなくはないです。でも評価してくれた人は、完成した映画を見てから脚本も読んで、こういう映像、演技になるのかと思ったのでしょう。スタッフや俳優が、あたかもいい脚本であるかのように見せてくれたんじゃないかな」。