公開映画情報を中心に、映画評、トピックスやキャンペーン、試写会情報などを紹介します。

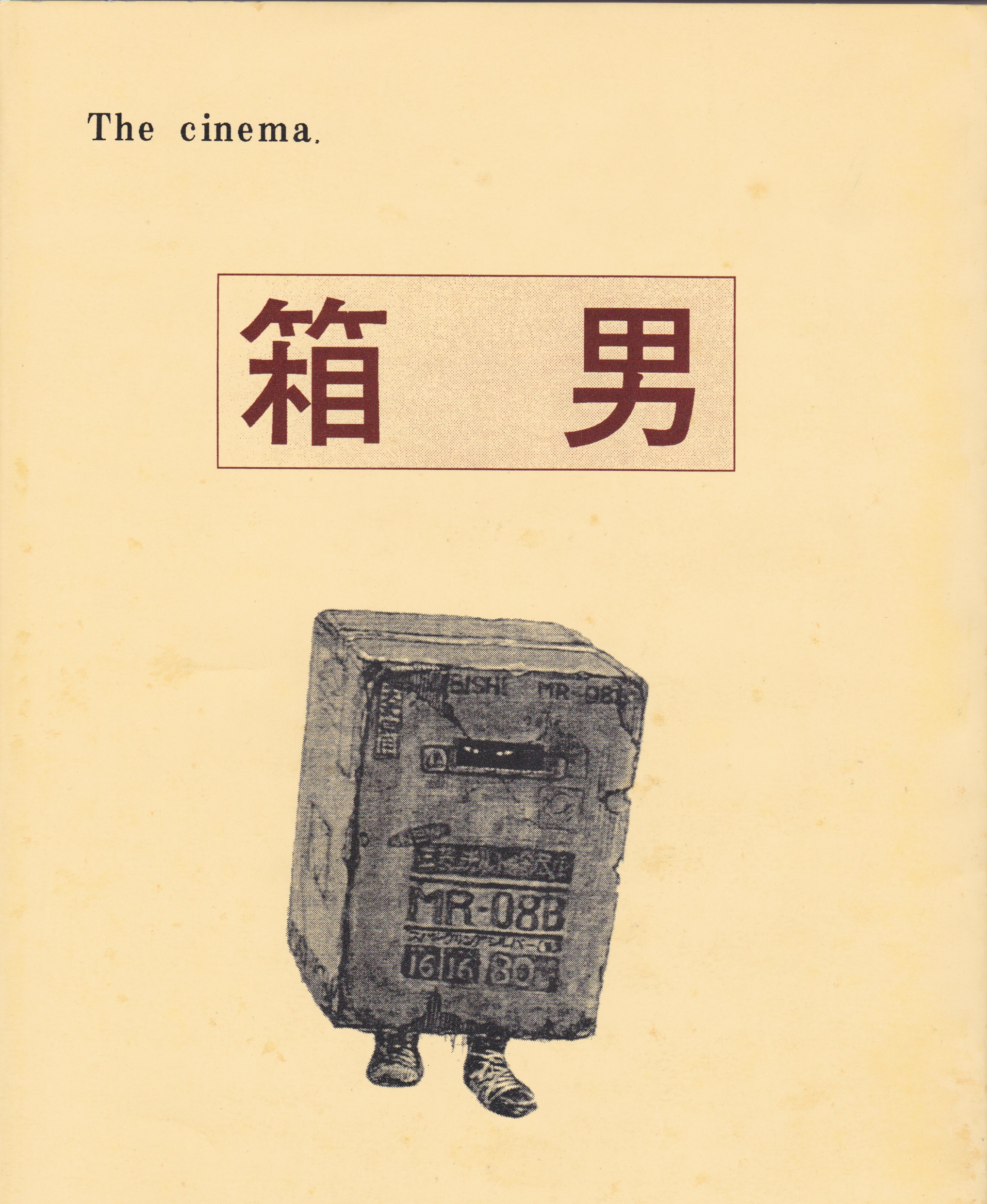

「箱男」撮影準備のためドイツ・ハンブルクを訪れた永瀬正敏(左)と石井岳龍監督提供写真

2024.9.01

永瀬正敏③ リミッターを外して挑んだ「箱男」 完成までの27年

デビューから41年、止まることなく走り続ける永瀬正敏。石井岳龍監督との27年にわたる共闘が実り、「箱男」がついに完成、公開された。映画界では仰ぎ見られる存在となっても、「若い人は仲間」と気負わず語る。

ベルリン映画祭の晴れ舞台 石井岳龍監督とともに

2024年2月、ベルリン国際映画祭で、永瀬正敏が主演した「箱男」が、世界初上映された。永瀬も石井岳龍監督も、ドイツの映画ファンにはおなじみ、会場はほぼ満席。国際映画祭は何度も経験しているが、今回のベルリンの喝采は、永瀬にとってひときわ感慨深かったという。「箱男」は27年前、永瀬主演で準備が進みながらクランクイン前日に撮影中止という悲運に見舞われた作品なのだ。

原作は安部公房による同名小説で、段ボール箱をかぶって生活するようになった男を通して現代社会のアイデンティティーを問う。石井(当時は聰亙)監督自ら安部の許諾を得て脚本を書き、日独合作、ドイツ・ハンブルクで撮影することが決まっていた。永瀬にとっては、念願だった石井監督との初仕事。ハンブルクに先乗りし、箱男になりきるため1カ月、ホテルの部屋で段ボール箱をかぶって過ごした。のぞき穴から見える箱男の目は映画に決定的に重要で、監督からは「目の写真を毎日撮る」との使命を与えられていた。「インスタントカメラで撮って見てもらったんですが、1カ月たってもOOK出ないし、自分でも納得いかない。でもある日『これかな』と感じた写真を見せたら、監督も『これで行こう』と」。ついに撮影開始が決まり、ハンブルクの町中で宣伝用のスチール写真を撮影することになった。

撮影開始前日に中止

「いざ出発しようとお尻を上げた時に監督が呼ばれて、しばらくして現れたプロデューサーが『撮影中止にします』と」。日本側の出資に問題が起き、製作できなくなった。「監督の後ろ姿が忘れられない。とぼとぼではなく、ただ淡々と歩くのが、余計に悲しくて」。石井監督とは、00~01年公開の「五条霊戦記 GOJOE」「ELECTRIC DRAGON80000V」に続けて出演して以降、何度も組むことになる。この間も石井監督は「箱男」を諦めず、永瀬も「『撮るぜ』と声をかけてもらっていた。今年やろう、来年やろうと」。それが実現したのだ。

永瀬は同じ役だが、当時とは別の脚本、自身も30代から50代へ年齢を重ねた。時代も変わった。「存在を消してのぞき穴から世界を見ている箱男は、一人きりでスマホを見つめる現代のメタファーになった。時代性が増した」と感じた。映画はベルリンに招待され、挫折した地への凱旋(がいせん)ともなった。「積み上げたものが消化不良で終わってしまったという思いを、監督と27年も共有した。感慨が深すぎました」

石井監督との映画はこれで6本。石井監督を「すごくロックな人」と言う。「編集とか画(え)の切り取り方に音楽の匂いがする監督や映画が好きなんです。撮影現場は毎回特別です。心の中もお芝居も、リミッターを外さないと監督の思いに近づけない」。「箱男」でも、限界突破の怪演である。

変わらぬ姿勢「役を真剣に生きる」

永瀬さんの出演映画は「箱男」まで優に100本を超える。国も規模も、役柄もボーダーレス。日本映画界に道を開き、後輩たちが歩いている。「インディーズとかメジャーとか、分けたことはないです。振り返ると、台本を一気に読めた作品が多いかも」。旧知の助監督がデビューするからと、意気に感じて出演を決めることもあるという。「ションベン・ライダー」から約40年。経験を重ねても「撮影初日は毎回、緊張します。演技を学んだことがないから、自信がないんです」。一方で、撮影現場での心持ちは変わってきた。「若い頃は自分のことで精いっぱい。思い切り突き進んで、テンションが上がりすぎて現場を止めてしまうことも。そのがむしゃらさも時には必要だと思うんですけど、もう少し俯瞰(ふかん)した方が楽しいと思うようになりました」。変わらず心がけるのは「芝居をするんじゃなくて、役を自分のものとして真剣に生きること」。「僕たちが作っているのは、架空の物語。そこにもう一つウソを乗せて〝……ぽく〟見せたら、きっとバレる」。謙虚さと真剣勝負。内外の監督から引っ張りだこの理由だろう。

還暦も間近。これからは。「10代、20代の頃、この年齢といえば、ちゃんとした大人を想像したのに……。こんなはずじゃなかった(笑い)」。後進の範となるより「仲間に入れてほしい」。「今の時代に戦って生きてる若い子たちに、教わりたいことがいっぱいある」。攻めの姿勢は変わらない。

%E3%80%81%E6%B0%B8%E7%80%AC%E6%AD%A3%E6%95%8F%E3%80%811%E4%BA%BA%E7%BD%AE%E3%81%84%E3%81%A6%E7%9F%B3%E4%BA%95%E5%B2%B3%E9%BE%8D%E7%9B%A3%E7%9D%A3%E3%80%81%E4%BD%90%E8%97%A4%E6%B5%A9%E5%B8%82%EF%BC%9D2024%E5%B9%B42%E6%9C%8818%E6%97%A5%E3%80%81%E5%8B%9D%E7%94%B0%E5%8F%8B%E5%B7%B3%E6%92%AE%E5%BD%B1.jpg)