公開映画情報を中心に、映画評、トピックスやキャンペーン、試写会情報などを紹介します。

「室井慎次 敗れざる者」©︎2024 フジテレビジョン ビーエスフジ 東宝©︎2024 フジテレビジョン ビーエスフジ 東宝

2024.10.11

刑事ドラマを全否定!「踊る大捜査線」の革命と余波 青島刑事と同世代放送記者が解説

「踊るプロジェクト」再始動! そんな文字がチラシに躍る。それを目にするだけで、あの軽快なオープニングテーマ「Rhythm And Police」が頭に響き出す人が多いのではないだろうか。ドラマ「踊る大捜査線」の放送から、すでに27年。最新映画「室井慎次 敗れざる者」がいよいよ10月11日に公開される。

それに合わせ、これまでのドラマや映画が再放送され、再び盛り上がりを見せている。今も多くの人をワクワクさせる「踊る」シリーズとは何なのか? 過去を否定し、新しいものに挑む。それが「踊る」のポリシーであり、その結果、しっかりと〝奇跡〟を生んできた。最新作を試写で見たが、そんな作り手の熱が今なお変わらないことが伝わってきた。

萩本欽一の〝弟子〟 君塚良一のリアル脚本

「踊る」の歴史が始まった連続ドラマシリーズ「踊る大捜査線」(1997年1~3月)は過去の刑事ドラマの全否定から始まった。脚本を担当した君塚良一によると、亀山千広プロデューサーから「今まで見たこともないような、まったく新しい刑事ものを作りましょうよ」と会議で唐突に告げられたという。

いきなり注文されると戸惑いそうなものだが、実は君塚は当時人気があったコメディアン、萩本欽一の〝弟子〟。お抱えの放送作家を育てていた欽ちゃんの下で修業し、「常に冒険せよ、常に実験せよ」と欽ちゃんに教え込まれた。バラエティー番組の放送作家として、芸人やスタッフのムチャブリにも鍛えられた。「なら、本物の刑事さんと話をしてみたいです」。高いハードルにワクワクしながら、そう答えたと自著に記している。

それまでの刑事ドラマといえば、例えば「太陽にほえろ!」。事件の背景にある貧困や差別を描いた過去の刑事ものと一線を引き、犯人を追う刑事の人としての苦悩にスポットを当て、一時代を築いた。仲間の刑事をニックネームで呼ぶ。尾行や聞き込みのシーンで音楽が流れる。そして新人刑事を中心に刑事が定期的に殉職する。「太陽にほえろ!」から生まれたスタイルは数多い。他にも「西部警察」ならド派手なカーアクションや銃撃戦。「あぶない刑事」は、おしゃれでかっこいい銃撃戦など、それぞれ〝売り〟があった。

事件記者をドラマ部に異動させ戦力に

そんな一つ一つの要素を否定することから「踊る」は始まった。君塚が選んだのは徹底したリアルさ。ただ警察官は取材になかなか応じてくれない。亀山プロデューサーは、社会部の事件記者だった高井一郎をドラマ部に異動させ、スタッフの1人として参加させた。君塚は、高井の紹介で退職したばかりの刑事から話を聞いた。「容疑者を尾行中に、菓子パンを買って領収書をもらっている間に逃げられそうになった」「拳銃はあまり撃ったことがないんです」。まるでコントのような、そんなリアルな体験談や思いを君塚は丁寧に脚本に落とし込んだ。細かな描写のいくつかは、高井の経験談や知識も生かされた。

そうした取材から生まれた「踊る」のエッセンスは数多い。警視庁を「本店」、劇中の湾岸署のような所轄署を「支店」と表現し、刑事をサラリーマン的に描くスタイルもその一つ。犯人よりも、自分が所属する組織の理不尽と闘わなければならない刑事の姿は視聴者の共感を呼んだ。

キャリアの管理官とノンキャリ刑事

本庁の捜査1課のエリート管理官と、捜査するだけで逮捕できない所轄の刑事の対立と友情というテーマもそうだ。「主人公の刑事は、犯人を逮捕しない」。そんな厳しい禁じ手を亀山プロデューサーから与えられ、悩んでいた君塚は、「キャリア組と呼ばれる本庁の国家公務員のエリートが捜査の指示を出し、ノンキャリアの地方公務員の刑事が現場で地道な捜査に当たる」「捜査は所轄の刑事が行うが、本庁の捜査員が手錠をかける」などの話を耳にし、「踊る」の骨格ともいえるこの設定にたどり着いた。

当時放送された枠は「火曜9時」枠。「月9」と呼ばれる看板の「月曜9時」枠ではなく、チャレンジしやすい環境にあったことも幸いした。ドラマシリーズを見直すと、そんな特徴がよく分かる。ドラマの半分以上は湾岸署内を舞台に刑事たちの日常がコメディータッチで描かれる。下手をすると暗くなりそうな「ギスギスした人間関係」の物語を、欽ちゃんの〝弟子〟である君塚の笑いのセンスでテンポ良く転がしていく。

そのため刑事ドラマなのに、犯人や事件の印象は非常に薄い。犯人を人気俳優が演じていても、刑事ドラマによくある、犯罪に手を染めた背景などは特に描かれない。逆にクローズアップしたのは、刑事ドラマでは無視されてきた刑事の多忙な日常と犯罪被害者の苦悩。バブルで浮かれた後、いつ終わるか分からない不況の中でもがいていた日本人にとって、理不尽な環境に立ち向かう青島俊作巡査部長(織田裕二)と、青島の姿に次第に共鳴していく管理官の室井慎次警視(柳葉敏郎)は一筋の光だったのかもしれない(2人の肩書や階級はドラマシリーズ時点)。

最終回視聴率20%超え 目標達成し映画化

ドラマシリーズ初回の世帯視聴率は関東地区で18.7%。今なら出来過ぎともいえる数字だが、当時は及第点。2回目以降、数字を若干落として横ばいが続いた。プロデューサーの亀山、脚本の君塚、チーフ演出の本広克行、主演の織田はいずれ劣らぬ映画好き。次第にこのドラマを映画にしたいという思いが強くなり、亀山が上司に掛けあった。「最終回で20%以上の視聴率を取ったら映画化してもいい」。そんな目標が示され、スタッフ、出演者の結束はさらに強まる。最終話の一つ前、第10話で禁じ手の一つを自ら破り、真下正義(ユースケ・サンタマリア)が銃撃される場面を入れたのはご愛嬌(あいきょう)か。殉職をぷんぷんにおわせた最終話「青島刑事よ永遠に」はついに初めて20%を超え、関東23.1%を記録。無事に映画化が決まる。

映画製作の準備を始めた時、映画に熟練したスタッフに代えることも検討されたが、最終的にドラマと同じメンバーで挑戦する。ドラマシリーズは「映画のようなテレビドラマ」を、映画は「テレビドラマのような映画」を目指したという。この辺の妙な突っ張り具合が「踊る」スタッフらしい。映画を愛する者としての余計な気負いを捨て、「いい作品」ではなく、「当たる映画」を素直に狙っていった。

映画第2作が打ち立てた金字塔

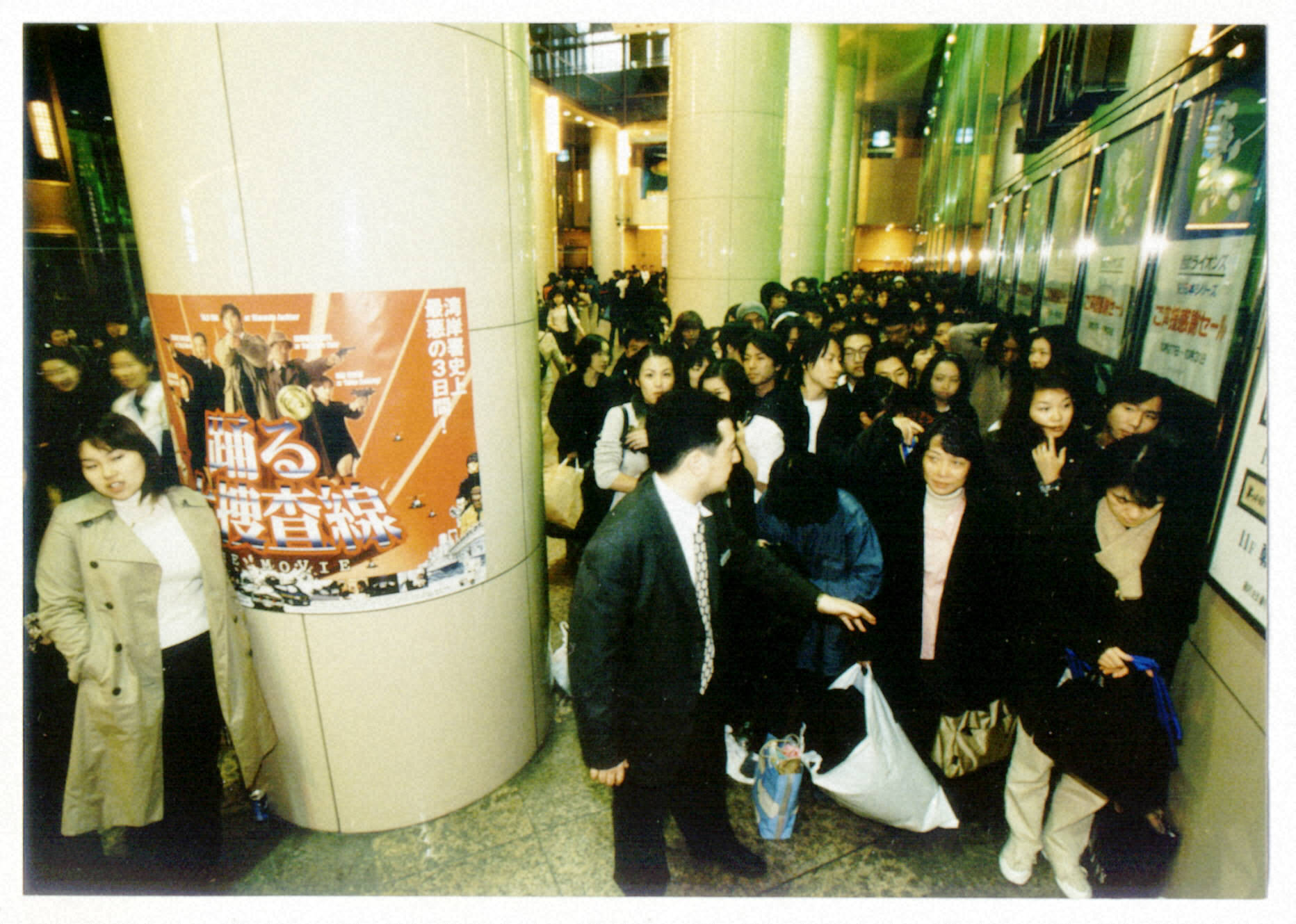

映画第1作「踊る大捜査線 THE MOVIE」の公開は98年10月31日。目玉となる正月映画の前の時期の公開で、配給の東宝は正直それほど期待していなかったと思われる。しかし、ふたを開ければ、公開初日から多くの劇場が満席に。東京・有楽町マリオン内の映画館では3200人が行列を作り、まさに劇場で〝奇跡〟が起こった瞬間だった。映画は興行収入101億円で、大成功を収める。

当時、邦画は洋画に押され、どん底の時期。邦画の年間興行収入は現在の約3分の1の規模だった。その窮地を救い、邦画が洋画を圧倒する現状へと導くきっかけの一つとなったのが「踊る」だった。続く2003年公開の映画第2作「踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ!」は観客動員数が1260万人、興行収入が173億5000万円という空前のヒットに。この数字は、実写の邦画では今なお圧倒的な1位で、足元を脅かすような作品すら現れていない。邦画界にとっては、革命的な転機だったと言える。

賞よりも当たる映画

プロデューサーの亀山は当時、毎日新聞の取材に「賞よりも、ヒットさせて映画界で無視できない状況をつくることを狙った。テレビドラマは10分つまらなければスイッチを切られてしまう。毎週しのぎを削っているわけで、テレビのノウハウをそのまま持ち込んで、テレビ以上にテンポの良さを出すことにこだわった」と正直な思いを語っている。

ドラマから引き続き監督した本広も「『踊る』はテレビでリサーチできた。見ている人が求めているのは、笑いたいとか、泣きたいとか、極めてシンプルなことだった。第10話で若い刑事が撃たれるストーリーがあるんですが、ああ、みんなこういうふうに泣きたいんだなとわかった」と、暗にマーケティング不足だった当時の映画界を批判している。

事件は会議室で起きてるんじゃない

「踊る」の映画第1作、第2作を改めて見直すと、2人の話がよく理解できる。ドラマの時以上にテンポを良くするため、ともに3日間の物語に凝縮して展開。海外ロケや派手なアクションのような、「踊る」らしからぬことには手を出さず、特に冒頭は署内でコントのような掛け合いを重層的に盛り込んだ。「天国と地獄」「砂の器」など名作映画へのオマージュなど、各場面に「遊び」をたっぷり詰め込み、お客へのサービスも忘れていない。第1作の終盤では青島刑事が、第2作の終盤では恩田すみれ刑事(深津絵里)が負傷し、生死の境をさまようのは、ドラマシリーズの時の成功体験が影響したのかもしれない。

「事件は会議室で起きてるんじゃない。現場で起きてるんだ!」。第1作で青島が叫ぶこのセリフは、君塚が会社の中間管理職になっていた大学時代の友人が漏らした本音を基に練り上げた。今もなお、多くの人の心に残る名セリフになった。

テレビ局映画製作が本格化

「踊る」が残した影響は数多い。「踊る」の成功で、テレビ局の映画製作が本格化し、「海猿」「20世紀少年」のような作品が次々と生まれた。また「踊る」は多くの場合、私たちと同じような時間軸で劇中の登場人物が年を取り、物語も展開する。リアリティーを重視する一環で、私たちが暮らす世界のどこかで青島刑事たちも実際に仕事しているかのような思いを抱かせる。

そうした世界観を基に、脇役を主人公にしたスピンオフ映画「交渉人 真下正義」「容疑者 室井慎次」(ともに05年)も製作された。ドラマ「アンナチュラル」「MIU404」と同じ物語世界の中で展開するという設定で製作された映画「ラストマイル」が今、ヒットしているというのも非常に興味深い。

刑事ドラマはますます多様化した。警察内部をもっとリアルに描きながら、推理の面白さも加味したのが「相棒」シリーズだろう。こちらも、単発ドラマの放送開始から25年目に入った長寿シリーズとなった。

日向真奈美の娘が……「室井慎次」

最新映画「室井慎次 敗れざる者」は、11月15日公開の「室井慎次 生き続ける者」へと続く一連の物語の〝前編〟に当たる。青島刑事との「約束」を果たせぬまま、21年に57歳で警察を辞めた室井は今、故郷の秋田県で殺人事件の被害者の子供らと生活する。穏やかに暮らす家の近くで他殺と思われる死体が発見され、謎めいた少女、日向杏(福本莉子)が突然現れる。杏は、映画第1作や映画「踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ!」(10年)に登場した猟奇殺人犯、日向真奈美(小泉今日子)の娘とわかる。

製作スタッフの核であるプロデューサーの亀山、脚本の君塚、監督の本広の3人が、27年たっても変わらず今作にも携わっている。映画は「踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望」(12年)から12年ぶりとなる。年齢を重ねた室井は、さらに無口になり、眉間(みけん)のしわも深くなった。青島刑事とほぼ同世代の記者としては、第二の人生への入り口に立った「踊る」の他の登場人物たちの今ももっと見てみたい。今回の挑戦ではどんな〝革命〟を起こしてくれるだろうか。まずは新たな物語の始まりとなることを願っている。