2023年も、たくさんの映画や配信作品が公開されました。とても見切れなかった!とうれしい悲鳴も聞こえてきそうです。「ひとシネマ」執筆陣が今年の10本と、来る24年の期待作3本を選びました。年末年始の鑑賞ガイドとしてもご利用ください。

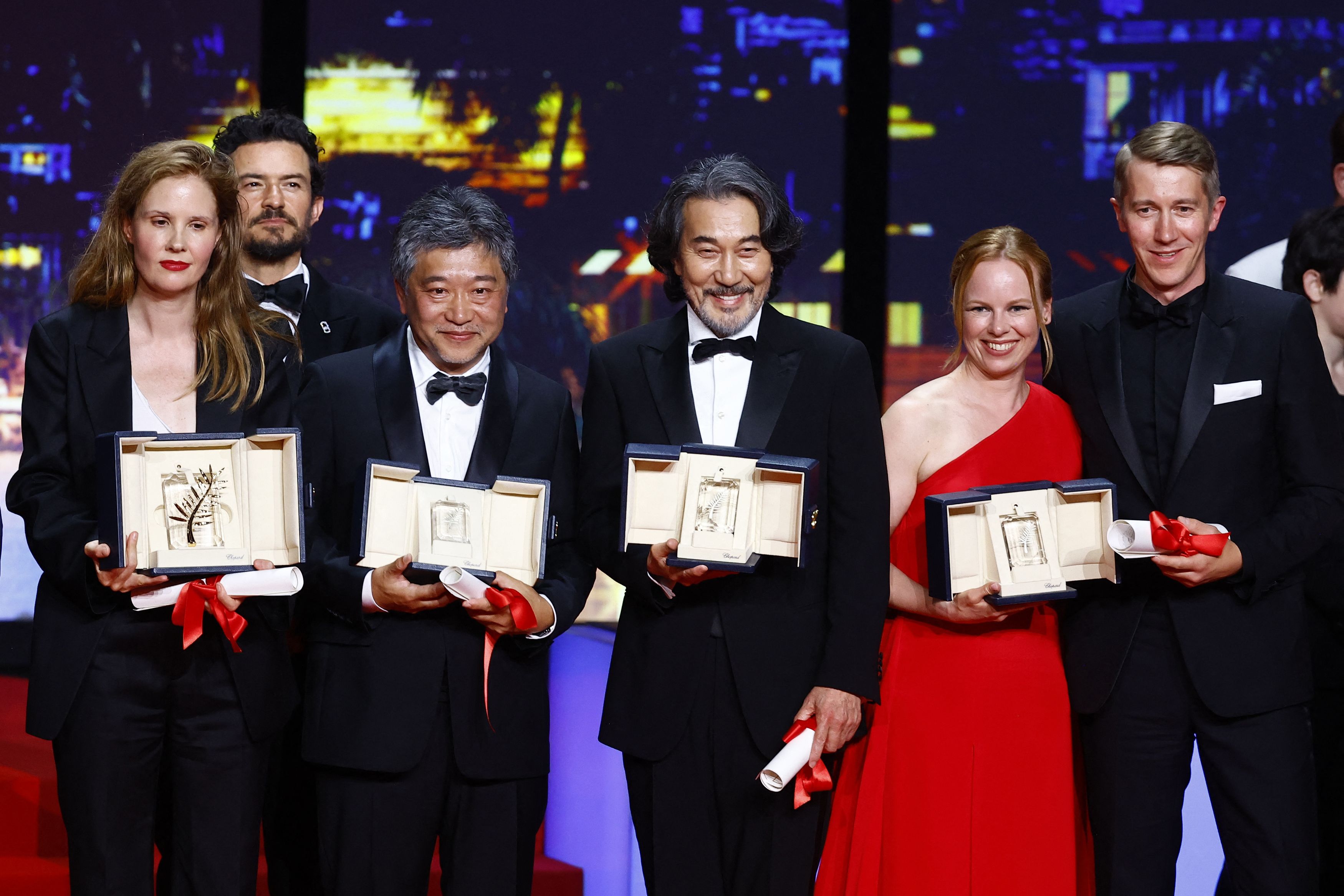

第76回カンヌ国際映画祭の授賞式で並んだ、(前列左から)パルムドールの「アナトミー・オブ・フォール」のジュスティーヌ・トリエ監督、「怪物」の是枝裕和監督、男優賞の役所広司ら=2023年5月27日、ロイター

2023.12.30

2023年映画界を総括 世界が注目〝日本発〟「ゴジラ-1.0」米でも大ヒット 役所広司カンヌ男優賞

コロナ禍からの着実な復活を遂げた2023年の日本映画界。映画館はにぎわいを取り戻したようだが、目をこらすとこの間の変化が確実に刻まれていることに気づく。中でも、日本映画界の海外市場との向き合い方は、その一つではないか。

国際化へのかすかな兆し

それなりの規模の市場に安住し、手間がかかって利の薄い海外進出には消極的。とはいえ人口減少社会でじり貧は確実、「何とかしなくては」と言いつつ手をこまねくばかりの〝ゆでガエル〟状態――。コロナ禍前の映画界はそんな状況だった。しかし23年は、〝日本発〟の映画が相次いで世界的ニュースとなった。

「すずめの戸締まり」「THE FIRST SLAM DUNK」といったアニメ映画が韓国や中国、米国でもヒットを記録。米国で12月に公開された宮崎駿監督の「君たちはどう生きるか」は、週末興行成績で一時トップに立った。「ゴジラ-1.0」も米国での興収が50億円を超え、実写日本映画の全米興収記録を塗り替えた。任天堂のゲームソフトをハリウッドで開発した「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」は全世界興収13億ドルと、記録的数字を達成した。「アニメ」「ゲーム」それに「ゴジラ」と、いずれも海外での人気が確立したコンテンツとはいえ、国内市場の外での可能性を数字で証明した。

ビム・ベンダース監督が日本で撮った「PERFECT DAYS」は日本映画の新たな広がりを示した© 2023 MASTER MIND Ltd.

新しい日本映画「PERFECT DAYS」

国際映画祭での相次ぐ受賞は、作品としての日本映画も力を示したと言えるだろう。カンヌ国際映画祭では、「怪物」(是枝裕和監督)の坂元裕二が脚本賞、「PERFECT DAYS」(ビム・ベンダース監督)の役所広司が男優賞を受賞。濱口竜介監督の「悪は存在しない」はベネチア国際映画祭審査員大賞を受賞した。

特に濱口監督は、21年のベルリンで「偶然と想像」が審査員大賞、カンヌでは「ドライブ・マイ・カー」が脚本賞を受賞、米アカデミー賞でも国際長編映画賞を受賞と瞬く間に世界の主要映画賞を席巻。日本よりも海外ではるかに注目を集める映画作家となった。また「PERFECT DAYS」は、世界的な監督が日本資本で日本で撮影するという、新たな日本映画の形を示した。

一方、映画製作の現場も「国際標準」を意識せざるを得なくなっている。働き方改革の波は映画界に及び、やりがい搾取、ハラスメント横行は厳しく批判された。性的な場面の撮影にインティマシー・コーディネーターを導入する現場も現れ、「日本映画制作適正化機構」は4月から、基準を満たした労働条件で製作された映画への「映適マーク」交付を開始。23年の交付は3件にとどまったが、申請は40件近くにのぼるという。撮影現場の実態に合わせた基準の見直しなど課題もありながら、改革の一歩は踏み出した。

世界中でヒットした「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」は日本発キャラクターの人気を証明した© 2023 Nintendo and Universal Studios

アニメ大ヒットと洋画不振

といっても、こうした日本映画界の国際化は兆しだけで、実態はまだまだこれから。年間総興行収入は2300億円に迫る見通しで、コロナ禍前の水準にほぼ回復して、日本映画界の見かけは安泰だ。特に前半は、前年12月公開の「THE FIRST SLAM DUNK」(興収157億円)、「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」(140億円)、「名探偵コナン 黒鉄の魚影」(138億円)、「君たちはどう生きるか」(86億円)などアニメの大ヒット作が相次ぎ、過去最高だった19年に迫るペースだった。秋以降勢いはいささか衰えたとはいえ、「キングダム 運命の炎」「ミステリと言う勿れ」「ゴジラ-1.0」と興収40億円を超すヒットが次々と生まれて活況を呈した。

だが数字の裏側には危うさも見える。大ヒット作に観客が集まる一方で、討ち死にした中小規模作は数知れず。特に洋画実写作品の不振が続く。メジャーが動画配信に注力し、劇場公開大作が減っている上、俳優や監督の集客力も低下した。「ミッション:インポッシブル デッドレコニングPART ONE」が54億円と健闘したぐらいで、「アバター:ウェイ・オブ・ウォーター」は43億円と09年の1作目の3分の1以下、「インディ・ジョーンズと運命のダイヤル」も前作「クリスタル・スカルの王国」(08年)の半分程度。

日本映画でも、これまでヒットの方程式だったテレビドラマの映画版も盤石とはいかなかった。「劇場版『TOKYO MER』走る緊急救命室」など期待以上の作品があった一方で、「ゆとりですがなにか インターナショナル」「映画ネメシス 黄金螺旋の謎」などは不発と明暗が分かれた。

塚本晋也監督の「ほかげ」。戦争への危機感を物語に託した©2023 SHINYA TSUKAMOTO/KAIJYU THEATER

中小規模作に秀作、意欲作

作品的には、中小規模の映画が少なからず気を吐いた。「せかいのおきく」(阪本順治監督)、「ほかげ」(塚本晋也監督)などベテランの力強い主張が頼もしかった。歴史の闇に目を向けた「福田村事件」(森達也監督)、実際に起きた事件を題材にした「月」(石井裕也監督)や「Winny」(松本優作監督)、介護地獄を描いた「ロストケア」(前田哲監督)など、社会問題に目を向ける作品も目立った。長澤まさみ、宮沢りえ、磯村勇斗、永山瑛太、池松壮亮ら人気俳優が〝社会派〟作品にこぞって出演しているのも頼もしい。

ただ、こうした意欲作で興行的な成功を収められるのはごく一握り。製作側は安全志向、観客も未知の作品を探すよりも評価の定まったヒット作を確認に行く感覚で、映画館に足を運ぶ。製作資金集めの苦労は変わらず、予算が倍なら映像の質も上がったのにと思わせることは少なくない。

「宮本から君へ」訴訟の上告審で逆転勝訴が確定し、最高裁判所前で「歴史的判決」などと書かれた紙を掲げる原告側弁護士ら=東京都千代田区で2023年11月17日、渡部直樹撮影

「宮本から君へ」最高裁判決が確定

こうした苦労を抱える映画製作者が頼るのが公的支援だ。そのあり方を考える上で、日本芸術文化振興会(芸文振)による「宮本から君へ」への助成金不交付を違法とした、11月の最高裁判決は大きな意味を持つ。芸文振が、出演者が薬物事件で有罪判決を受けた作品に助成金を交付することは公益に反するとした判断に対し、最高裁は表現の自由を定めた憲法21条に言及して介入を戒めた。世間の批判を過度に恐れ、表現を自粛する傾向に歯止めをかける一助となることを期待したい。

市場を広げる意味でも、外の視点から企画を磨くためにも、海外進出は重要だ。そして海外の市場で勝負するためには、国内向けの〝ぬるい〟表現では太刀打ちできまい。作り手も、そして観客や社会も、ようやく表れたかすかな兆しを大きく育ててほしい。