誰になんと言われようと、好きなものは好き。作品、俳優、監督、スタッフ……。ファン、オタクを自認する執筆陣が、映画にまつわる「わたしの推し」と「ワタシのこと」を、熱量高くつづります。

米戦艦「ミズーリ」に突っ込む特攻機=沖縄沖で1945年5月8日撮影

2024.2.07

戦果ゼロの〝人間爆弾〟を護衛した元零戦操縦士「火を噴いて落ちていくのが見えた」 元特攻兵を取材した記者が見た「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」3

今から80年前の1944年、対米戦争で苦戦していた大日本帝国陸海軍は、爆弾を搭載した航空機が搭乗員ごと敵艦に体当たりする「特別攻撃隊」を始めた。この特攻を描いた「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」が、公開から約2カ月たっても観客を集め、興行収入40億円をうかがうという。私は実際に出撃し生還した特攻隊員や、特攻を護衛した元兵士らに取材を重ね、これまで2回にわたり、ひとシネマで特攻について書いてきた。今回は護衛機パイロットの証言で、特攻の実態をふりかえってみよう。

特攻は〝作戦の外道〟 彰が身を投じた無謀な体当たり 元特攻兵を取材した記者が見た「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」

若い命を捨て駒にした指揮官たち 元特攻兵を取材した記者が見た「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」2

「神雷部隊」に配属された野口剛さん

映画の主人公で、高校3年生の加納百合(福原遥)は、現代から大戦末期の45年6月にタイムスリップし、陸軍特攻隊の佐久間彰(水上恒司)らと親交を深めることになる。百合は日本の敗戦を知っている。それゆえ「もうすぐ戦争は終わる。日本は負ける」と、彰を引き留めようとする。が、彰は仲間と共に飛び立っていく。映画ではクライマックスの場面だ。

映画で空のかなたに消えていったのは、彰たちの特攻機だけだった。だが実際には、特攻の戦果を見とどける役目もあって護衛の戦闘機がつくことがあった。私は2013年、海軍の元兵士で特攻の護衛をした野口剛さんに話をきくことができた。「神雷部隊」で〝人間爆弾〟と称された特攻兵器「桜花」の特攻を見送った、元零戦パイロットである。

25年、東京生まれ。41年、旧制中学を修了して海軍飛行予科練習生(予科練)に進みパイロットとなった。そして航空隊の教官をしていた44年7月初めごろ。上官から聞かれた。「これから最高の部隊ができる。そこへ行けば生きて帰ることは難しい。そういう所へ行く意志があるかないか」。野口さんは参加することを決めた。それが神雷部隊だった。

%C2%A9%EF%B8%8F2023%E3%80%8C%E3%81%82%E3%81%AE%E8%8A%B1%E3%81%8C%E5%92%B2%E3%81%8F%E4%B8%98%E3%81%A7%E3%80%81%E5%90%9B%E3%81%A8%E3%81%BE%E3%81%9F%E5%87%BA%E4%BC%9A%E3%81%88%E3%81%9F%E3%82%89%E3%80%82%E3%80%8D%E8%A3%BD%E4%BD%9C%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A.jpg)

©️2023「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」製作委員会

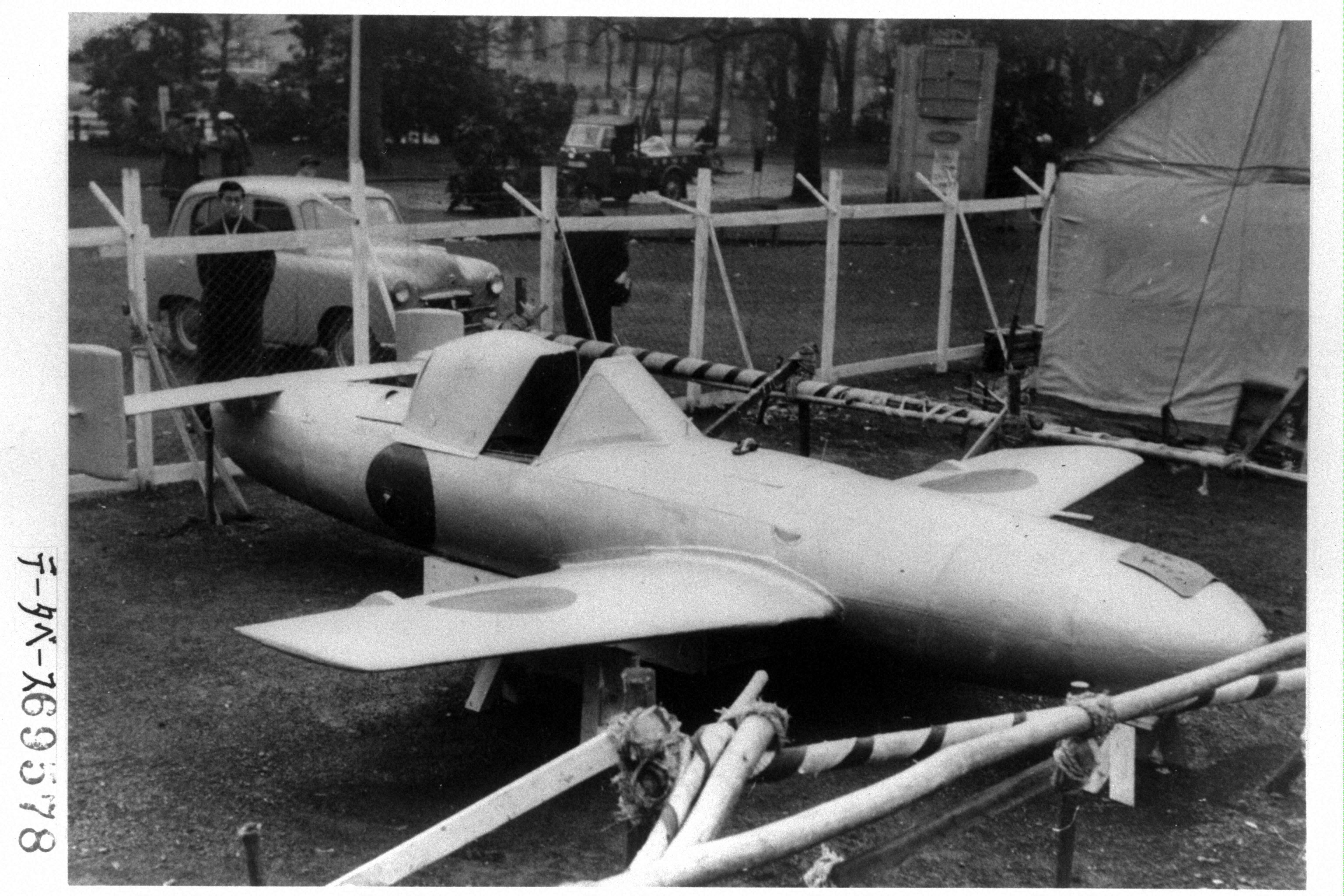

自力飛行できぬ「桜花」 爆弾搭載し突撃

桜花は乗員1人で全長6メートル、全幅5メートル。機首に1.2トン爆弾を搭載。自力で飛ぶことはほぼできない。母機である「一式陸上攻撃機」が搬送し、切り離された後、約10秒分のロケット燃焼によって最大40キロ近く飛び、敵艦に突っ込む。搭乗員は100%近く死ぬ人間爆弾だ。

零戦が搭載する特攻機の爆弾は250キロ。敵艦に突撃しても機自体に浮力があるため、高高度から投下した爆弾ほどの打撃力がない。だが桜花は翼面積が小さく、浮力が劣る。その分、敵艦に突っ込む速度が速く衝撃が大きくなる。しかも搭載する爆弾は零戦よりはるかに多い。海軍は戦局を転換する期待を込めていた。

しかし桜花作戦には致命的な問題があった。母機である一式陸攻だ。日本軍の「攻撃重視、防御軽視」という戦術思想の象徴のような航空機で、敵弾を受けると容易に火を噴いた。「一式ライター」とも言われたほどだ。かつ、2トン近い桜花を積めば動きがにぶくなり、敵に捕捉される可能性が高まる。さらに、彰たちが特攻に向かった時期は、米軍はレーダー網を駆使して航空母艦など主力艦隊の数百キロ手前で特攻隊を迎撃していた。

%E6%9C%9D8%E6%99%82%E8%A7%A3%E7%A6%81%E3%80%91%E3%80%8E%E3%81%82%E3%81%AE%E8%8A%B1%E3%80%9C%E3%80%8Fsub10%C2%A9%EF%B8%8F2023%E3%80%8C%E3%81%82%E3%81%AE%E8%8A%B1%E3%81%8C%E5%92%B2%E3%81%8F%E4%B8%98%E3%81%A7%E3%80%81%E5%90%9B%E3%81%A8%E3%81%BE%E3%81%9F%E5%87%BA%E4%BC%9A%E3%81%88%E3%81%9F%E3%82%89%E3%80%82%E3%80%8D%E8%A3%BD%E4%BD%9C%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A.jpg)

敵機の銃撃で離脱

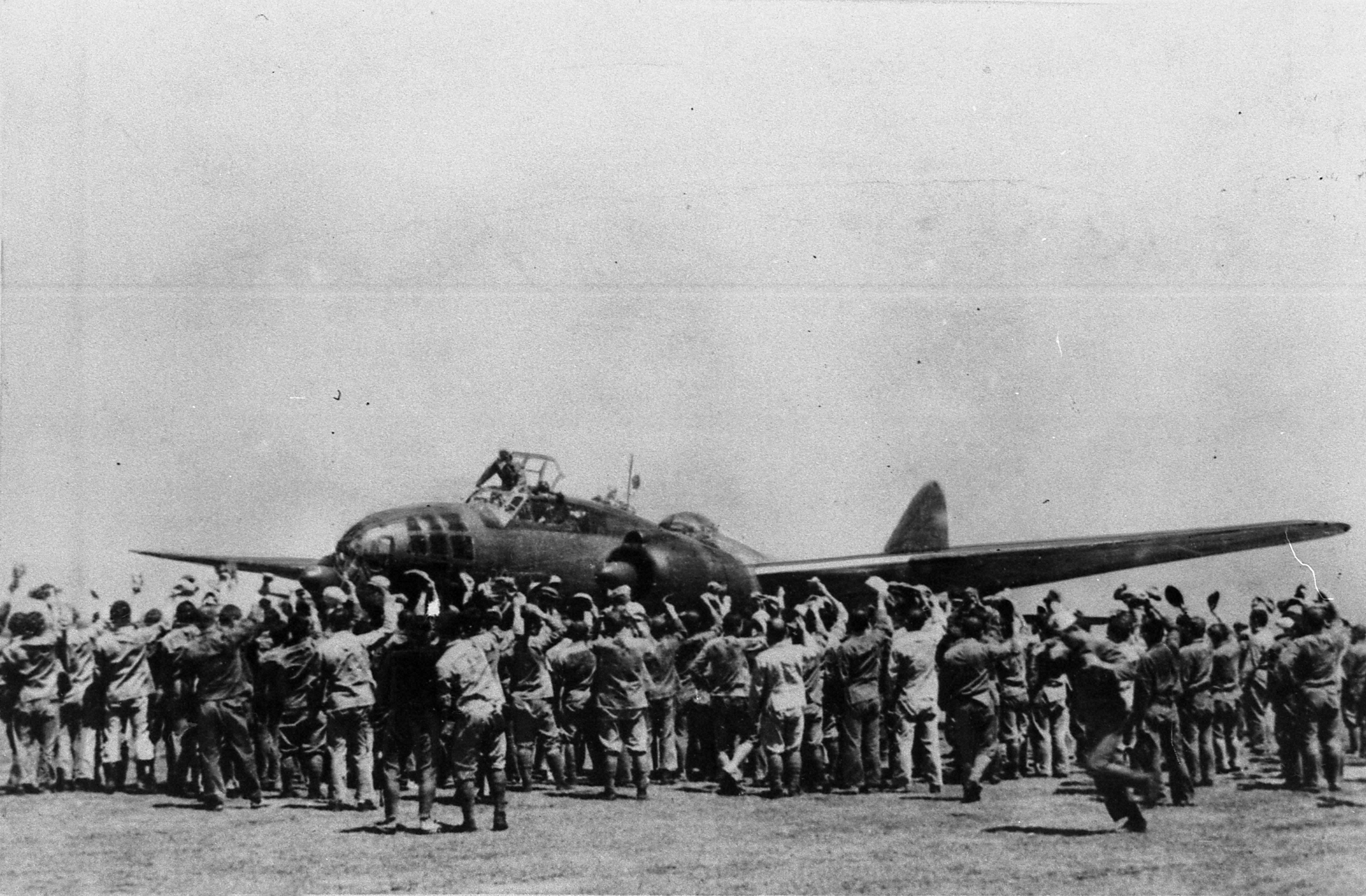

45年3月21日午前11時35分。神雷部隊の一式陸攻18機が鹿児島・鹿屋を出撃した。うち16機が胴体の下に桜花をつり下げていた。野口さんは護衛機として加わった。襲いかかってくる敵機から桜花を搭載した一式陸攻部隊を守るためだ。目の前を部隊が飛んでいた。突然「耳元でバケツを打ち鳴らされたような音」が響き、「ガン」という衝撃を受けた。後方から近付いてきた敵機の銃撃だった。

「普段は前3分、後ろ7分なんですが」。飛行中は注意力の7割を後方に注ぐ、ということだ。戦闘機には後方に機銃がなく、死角でもある。だから後方には強い注意が必要だった。ところが、この時は「前を飛ぶ一式陸攻を守らなければ、という意識が強すぎました」。尾翼の方向舵(だ)を撃たれ、離脱せざるをえなかった。「『桜花』を抱いたまま火を噴いている一式陸攻が見えました」。辛うじて帰還した野口さんは、陸攻部隊18機が全滅したことを知った。戦死者はおよそ160人。敵艦1隻すら沈めることはできなかった。野口さんはその後も桜花部隊の護衛に当たった。しかし期待された戦果を上げることはなく、戦局は逆転しなかった。

%E6%9C%9D8%E6%99%82%E8%A7%A3%E7%A6%81%E3%80%91%E3%80%8E%E3%81%82%E3%81%AE%E8%8A%B1%E3%80%9C%E3%80%8Fsub8%C2%A9%EF%B8%8F2023%E3%80%8C%E3%81%82%E3%81%AE%E8%8A%B1%E3%81%8C%E5%92%B2%E3%81%8F%E4%B8%98%E3%81%A7%E3%80%81%E5%90%9B%E3%81%A8%E3%81%BE%E3%81%9F%E5%87%BA%E4%BC%9A%E3%81%88%E3%81%9F%E3%82%89%E3%80%82%E3%80%8D%E8%A3%BD%E4%BD%9C%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A.jpg)

大西滝治郎中将が指揮した特攻

特攻は44年10月のフィリピン戦線で海軍が始めた。大西滝治郎中将が指揮した。海軍のトップである連合艦隊司令長官・豊田副武は戦後に特攻が始まった経緯を以下のように回顧している(「最後の帝国海軍」)。

同書によれば、同年9月。豊田がフィリピンの前線視察から日本に帰る途中、台湾に滞在した際、大西はこう話したという。「中には単独飛行がやっとこせという搭乗員が沢山ある、こういう者が雷撃爆撃(敵艦に近付き爆弾や魚雷を投下すること)をやっても、ただ被害が多いだけでとても成果は挙げられない。どうしても体当たりで行くより外に方法はないと思う」

1年足らずで4000人が戦死

実際に大西がこう言ったかどうかは分からない。いずれにせよ、大西の指揮のもとで同年10月25日、特攻隊がフィリピン・マバラカット基地を飛び立った。250キロ爆弾を搭載した零式艦上戦闘機(零戦)5機からなる「敷島隊」で、米護衛空母1隻を撃沈した。小型空母1隻を沈めただけで劣勢が挽回できるはずもなかった。しかし、当時の海軍としては「大戦果」だった。この「成功体験」を願うかのように特攻を続けた。

その後、米軍が対策を進めたことで特攻の戦果は日本側の期待ほど上がらなかった。フィリピンは米軍に侵攻され、最前線は沖縄へと移った。特攻が一層激しくなったのは、この沖縄戦線であった。いずれも鹿児島県の特攻基地、陸軍の知覧や海軍の鹿屋基地などから連日特攻機が出撃した。航空特攻が始まって1年足らずで4000人が戦死。45年8月、大日本帝国は連合国に降伏した。

%E6%9C%9D8%E6%99%82%E8%A7%A3%E7%A6%81%E3%80%91%E3%80%8E%E3%81%82%E3%81%AE%E8%8A%B1%E3%80%9C%E3%80%8Fsub13%C2%A9%EF%B8%8F2023%E3%80%8C%E3%81%82%E3%81%AE%E8%8A%B1%E3%81%8C%E5%92%B2%E3%81%8F%E4%B8%98%E3%81%A7%E3%80%81%E5%90%9B%E3%81%A8%E3%81%BE%E3%81%9F%E5%87%BA%E4%BC%9A%E3%81%88%E3%81%9F%E3%82%89%E3%80%82%E3%80%8D%E8%A3%BD%E4%BD%9C%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A.jpg)

当時としては仕方なかった……

「特攻についてどう思いますか。大西さえ『統率の外道』と評しています」。私がそう問うと、野口さんはしばらく目をつぶり、こう答えた。「当時としては仕方なかったと思います。国のために命をささげるという教育をずっと受けてきた影響が大きかったんですよ」

さて映画では、彰たちの特攻基地は特定されていないが、舞台設定などから鹿児島・知覧がモデルと思われる。百合はそこから出撃する彰らを見送った後、現代に戻った。高校の授業の一環で訪れた資料館で彰たちが戦死したことを知り、泣き崩れる。それでも彰が夢見ていた教員になるべく、新しい一歩を踏み出そうとする。

野口さんは敗戦後、鹿児島から帰郷した。途中に乗った列車には陸軍の兵隊らも乗り、混雑していた。すると客の1人が言った。「敗残兵ばかり乗るから、俺たちが乗れないんだ」。社会の価値観が逆転し、戦時中は英雄視された特攻隊隊員は、一転して「特攻崩れ」と厳しい目を向けられることになったのだ。

英雄から白眼視 どうしていいかわからない

戦後しばらく、気持ちがすさんでいた。「どうしていいかわからなかった。死ぬことばっかり考えていたのに、今度は生きて行かなければならない。だから何をしていいのか……」。いくつかの仕事を経て、53年、民間の航空会社に就職、パイロットとして働いた。これが人生の転機となり、新しい道を歩き始めた。最晩年まで亡くなった仲間たちの慰霊に努め、特攻について貴重な証言を多数残してくれた。18年、93歳で亡くなった。

敗戦から80年近くが過ぎ、実際に特攻隊として出撃し生還した兵士で今も生存している人を私は知らない。当時20歳としても来年で100歳。まとまった聞き取りをするのはもはや不可能だろう。それでも今後、特攻は繰り返し映画やドラマや小説などで描かれるはずだ。映画も前回紹介した高木俊朗の名著「特攻基地知覧」(角川文庫)を参考にしたようだ。同著で記録された特攻隊員たちの肉声、あるいは野口さんたちが残した証言をもとに、「特攻80年」以降も優れた作品が生まれることを期待したい。

AM7%E6%99%82%E8%A7%A3%E7%A6%81%E3%80%91main%C2%A9%EF%B8%8F2023%E3%80%8C%E3%81%82%E3%81%AE%E8%8A%B1%E3%81%8C%E5%92%B2%E3%81%8F%E4%B8%98%E3%81%A7%E3%80%81%E5%90%9B%E3%81%A8%E3%81%BE%E3%81%9F%E5%87%BA%E4%BC%9A%E3%81%88%E3%81%9F%E3%82%89%E3%80%82%E3%80%8D%E8%A3%BD%E4%BD%9C%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A.jpg)